在全球化与城市化交织的今天,公共卫生已成为衡量一个国家或地区发展水平的重要指标,北京作为中国的首都和国际大都市,其疫苗接种工作不仅关乎本地居民的健康,更对全国乃至全球的疾病防控具有示范意义,北京地区打的疫苗,涵盖了从常规免疫规划到紧急疫情应对的多重层面,体现了科学管理、全民参与和科技创新的综合成果,本文将深入探讨北京疫苗接种的历史背景、现状、挑战以及未来展望,以展现这一系统工程的全貌。

历史背景与政策演进

北京的疫苗接种工作可追溯至20世纪50年代,当时新中国刚刚成立,公共卫生体系薄弱,传染病如天花、脊髓灰质炎肆虐,政府通过推行全民接种计划,逐步控制了这些疾病的传播,改革开放后,北京作为先行地区,不断完善免疫规划,引入了更多疫苗种类,如乙肝疫苗、麻疹疫苗等,并建立了数字化登记系统,提高了接种效率和覆盖率,进入21世纪,随着SARS、甲型H1N1流感等疫情的出现,北京的疫苗接种策略更加注重应急响应和科学评估,尤其是在2020年新冠疫情爆发后,北京迅速启动大规模接种计划,成为全国首批推广新冠疫苗的城市之一,这体现了其公共卫生体系的成熟与韧性。

当前现状与接种体系

截至目前,北京地区的疫苗接种覆盖了全年龄段人群,从婴幼儿的常规免疫到成年人的加强针接种,形成了多层次、全周期的防护网络,根据北京市卫生健康委员会的数据,北京已有超过90%的常住人口完成了新冠疫苗的基础接种,其中老年人和高危人群的接种率也在稳步提升,这一成就得益于高效的管理体系:北京建立了以社区医疗卫生服务中心为主干,综合医院和临时接种点为补充的网络,实现了“家门口接种”的便利化,通过“健康宝”等数字化平台,市民可以实时查询接种记录、预约接种时间,减少了排队和拥堵,提高了公众参与度。

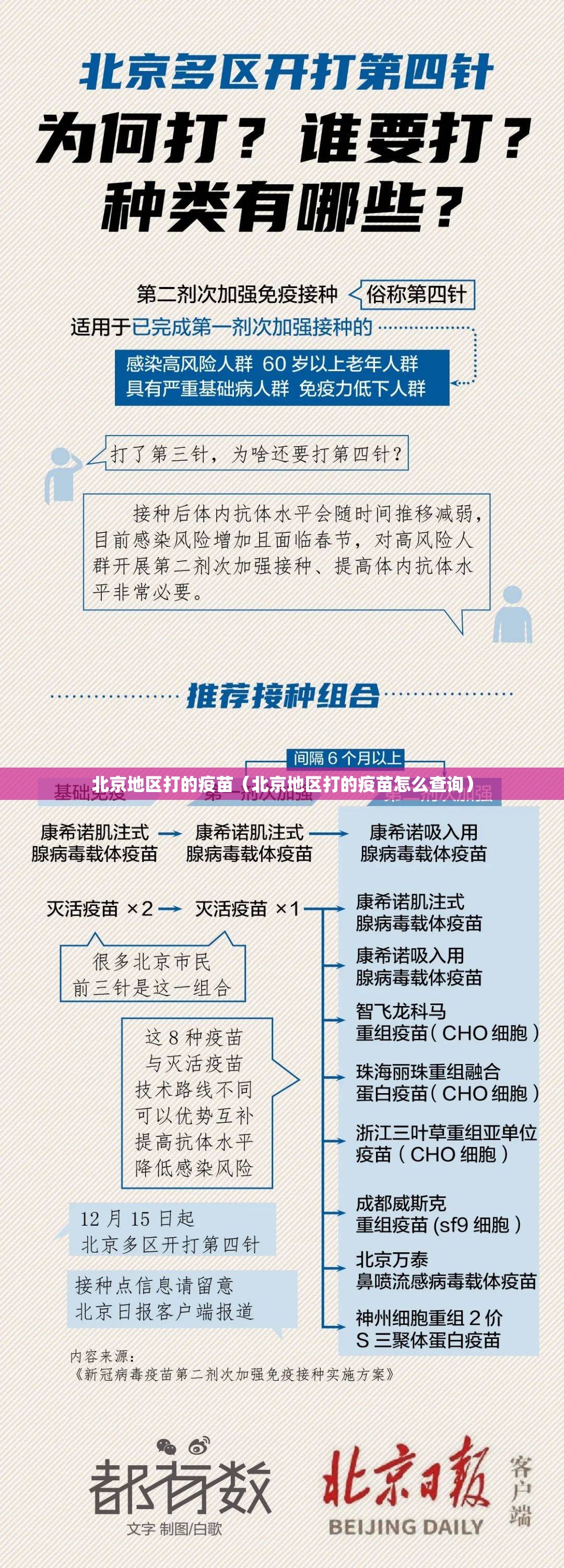

在疫苗种类上,北京不仅使用国产疫苗如国药、科兴等,还引进了国际认可的疫苗,以满足多样化需求,这种开放态度体现了北京在公共卫生领域的国际视野,疫苗接种与健康教育相结合,通过媒体宣传、社区讲座等方式,增强了公众对疫苗安全性和有效性的认知,减少了疫苗犹豫现象。

挑战与应对策略

尽管成绩显著,北京疫苗接种工作仍面临诸多挑战,人口流动性大是北京的一大特点,外来务工人员、留学生等群体的接种管理较为复杂,针对这一点,北京通过加强区域协作和户籍制度改革,实现了非户籍人口的平等接种,确保了政策的公平性,疫苗 misinformation(错误信息)的传播时有发生,尤其在社交媒体上,一些谣言可能影响公众信任,为此,政府与专业机构合作,及时发布科学数据,开展反谣言 campaign,提升了信息透明度。

随着病毒变异和疫情波动,疫苗接种需要动态调整,针对奥密克戎变异株,北京快速推出了加强针和针对性疫苗,保持了防控的精准性,另一个挑战是资源分配:在接种高峰期,可能出现接种点拥堵或疫苗供应不足的问题,北京通过优化物流调度和增加移动接种队,有效缓解了这些压力,确保了接种工作的平稳运行。

未来展望与全球意义

展望未来,北京疫苗接种工作将继续向智能化、个性化方向发展,借助人工智能和大数据,北京有望实现更精准的疫苗推荐和接种提醒,例如根据个人健康状况定制接种计划,随着mRNA疫苗等新技术的应用,北京的疫苗研发和接种体系将更加多元化,为应对未来疫情提供更强保障。

从全球视角看,北京的疫苗接种经验具有重要借鉴意义,作为国际大都市,北京的成功实践展示了如何通过政策引导、科技创新和公众教育,构建 resilient(有韧性)的公共卫生系统,在全球化背景下,疾病无国界,北京的疫苗接种工作不仅是本地事务,更是中国参与全球卫生治理的缩影,通过“疫苗国际合作”,北京支持了发展中国家的接种计划,体现了大国担当。

北京地区打的疫苗不仅是医学进步的体现,更是社会治理和公共合作的成果,从历史到现实,从挑战到创新,北京疫苗接种工作筑牢了公共卫生防线,为市民健康和国家发展提供了坚实保障,随着科技的不断进步和全球合作的深化,北京将继续引领疫苗接种的新潮流,为构建人类卫生健康共同体贡献力量,通过每个人的参与和努力,我们共同迈向一个更健康、更安全的世界。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏