在全球新冠疫情持续蔓延的背景下,疫苗接种成为各国应对疫情的核心策略之一,作为中国的首都和政治文化中心,北京在疫苗推广和接种工作中展现了高效、科学和人性化的特点,本文将从北京疫苗接受的背景、推广策略、公众反应、社会意义以及未来挑战等方面,探讨北京如何通过疫苗接种构建公共健康防线。

背景与必要性

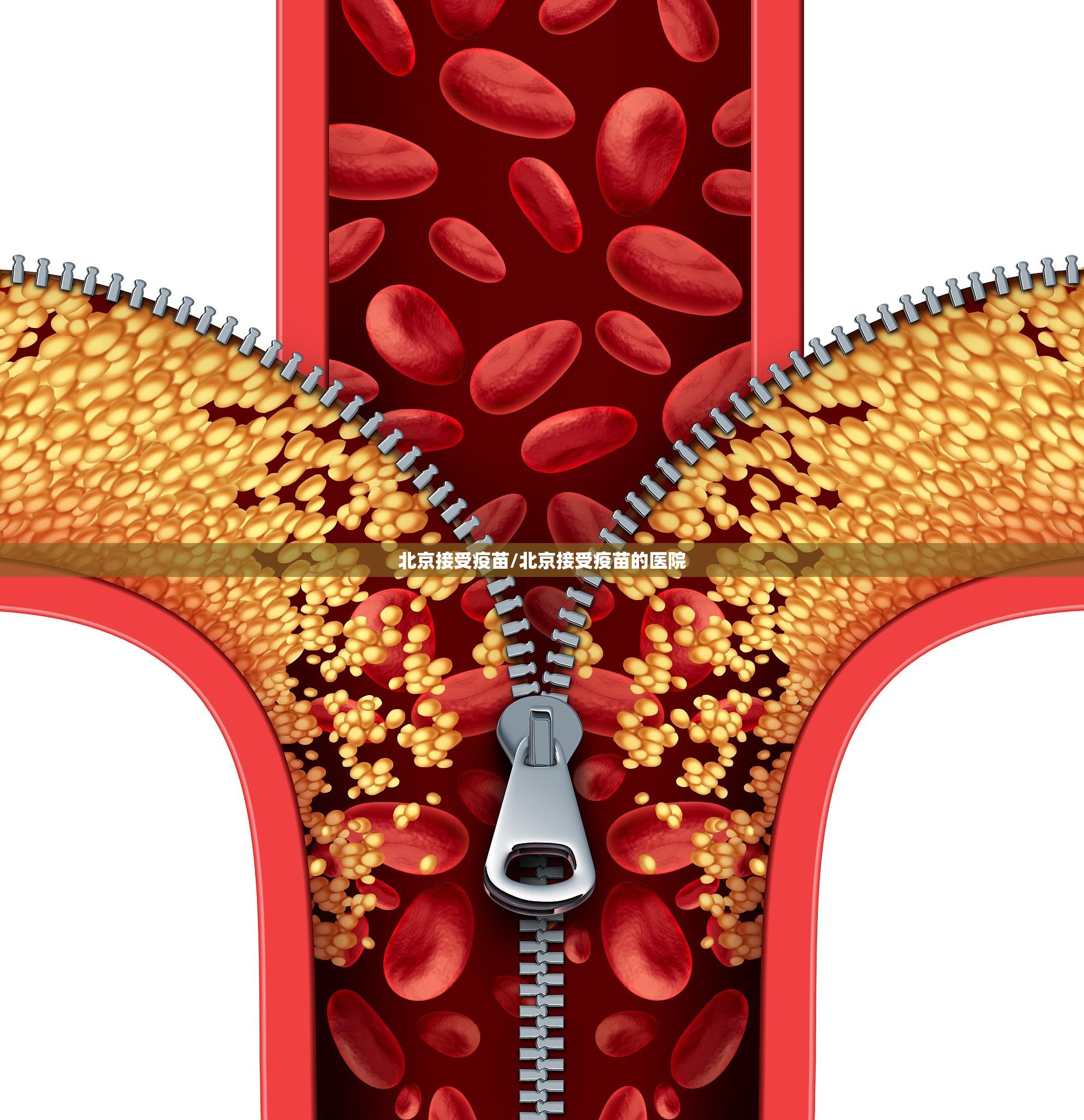

北京作为国际化大都市,人口密集、流动性强,疫情防控压力巨大,2020年以来,北京多次出现局部疫情反弹,政府通过严格的封锁、检测和追踪措施控制疫情,但长期依赖非药物干预手段不仅经济成本高,也对社会运行造成影响,疫苗的研发和推广为北京提供了长效解决方案,中国自主研发的灭活疫苗(如国药和科兴疫苗)通过三期临床试验后,于2021年初获批上市,北京迅速将其纳入公共卫生体系,优先为高风险人群接种。

疫苗推广的策略与实施

北京的疫苗推广工作以“科学、有序、免费、自愿”为原则,分阶段、分人群推进,重点人群如医疗工作者、冷链从业人员、边境工作人员等成为首批接种对象;随后,覆盖到老年人、慢性病患者和普通市民,政府通过多种渠道提升接种可及性:

- 接种点网络化:全市设立超过300个固定接种点,并在社区、企业、高校设置临时接种点,方便市民就近接种。

- 数字化管理:通过“健康宝”小程序实现预约、登记和接种记录查询,减少排队和接触风险。

- 宣传与教育:利用媒体、社区公告和专家解读,普及疫苗安全性和有效性,消除公众疑虑。 截至2022年底,北京全程接种率已超过90%,在全国处于领先水平。

公众接受度的变化与因素

疫苗推广初期,部分市民对疫苗安全性存在顾虑,尤其是对罕见不良反应的担忧,随着时间推移和数据透明化,公众接受度显著提高,调查显示,北京市民接种疫苗的动机主要包括:

- 信任政府与专家:政府对疫苗严格监管和专家公开答疑增强了信心。

- 社会责任感:多数人认为接种不仅是自我保护,也是为群体免疫做贡献。

- 便利性:高效的接种流程和免费政策降低了参与门槛。 北京文化中的集体主义精神也促进了接种率的提升,市民普遍表现出对公共健康政策的支持。

社会意义与成效

疫苗接种为北京带来了多重效益,疫情控制效果显著,2022年以来,北京虽偶发输入性病例,但未出现大规模本土传播,社会经济活动逐步恢复,餐饮、旅游和线下娱乐等行业重现活力,更重要的是,北京的模式为全国提供了借鉴,彰显了中国在公共卫生领域的组织能力和科技实力,国际社会亦关注北京的经验,特别是在超大城市中平衡防控与发展的做法。

挑战与未来展望

尽管成效显著,北京仍面临一些挑战,一是病毒变异带来的疫苗有效性下降问题,需通过加强针接种和适配疫苗研发应对;二是部分人群(如过敏体质者)的接种禁忌需更精细化处理;三是长期公共卫生意识的维持,避免接种后出现松懈心态,北京需继续加强疫苗研发国际合作,并探索疫苗接种与常态化防控的结合,例如推动“疫苗护照”在国际旅行中的应用。

北京接受疫苗的过程,是一次科学、政府与公众协同的典范,它不仅体现了中国公共卫生体系的韧性,也反映了市民对科学的信任和对社会的责任感,在全球疫情未完全终结的背景下,北京的经验提醒我们,疫苗接种是战胜疫情的关键路径,而公共参与和政策创新则是其成功的基础,唯有如此,人类才能在健康与发展中找到平衡,迈向更安全的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏