7月的南京,本应是盛夏繁华的景象,却因一场突如其来的疫情打破了平静,禄口国际机场的疫情传播链迅速延伸至全国多个省市,引起广泛关注,而更让人忧心的是,在确诊病例中,已完成疫苗接种的人群仍有一定比例被感染,一时间,“疫苗没起作用”的说法甚嚣尘上,事实果真如此吗?我们需要以科学的眼光,理性审视南京疫情中疫苗的真实作用。

南京疫情的特点与传播背景

南京本轮疫情主要由德尔塔(Delta)变异毒株引起,该毒株自2020年底在印度被发现后,已迅速成为全球主导的毒株,德尔塔毒株具有载量高、传播速度快、潜伏期短等特点,其基本传染数(R0)可达5-8,远高于原始毒株,这意味着德尔塔毒株的传染性极强,甚至能够突破疫苗构建的免疫屏障。

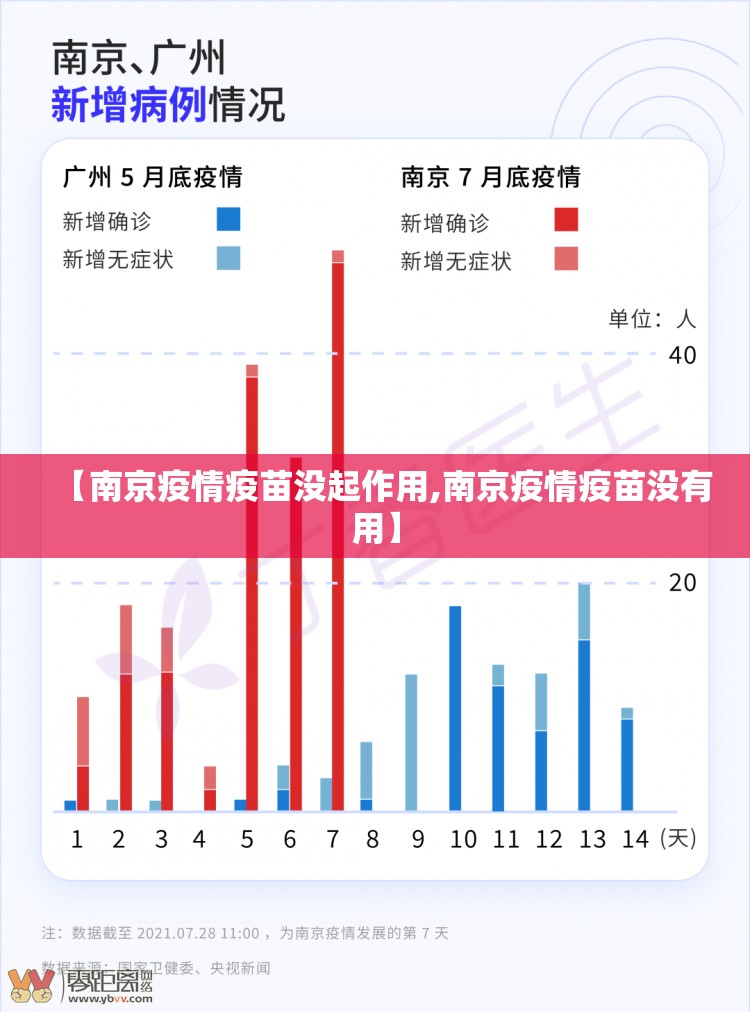

在南京疫情中,禄口机场成为疫情暴发的中心,机场工作人员接触境外输入病例的风险较高,而德尔塔毒株的传播效率使得即使短暂的接触也可能导致感染,据统计,南京疫情中约90%的确诊病例已接种疫苗,这一数据引发了公众对疫苗有效性的质疑。

疫苗真的“没起作用”吗?

从表面上看,疫苗似乎未能阻止感染的发生,但这是对疫苗作用的片面理解,疫苗的核心目标并非完全杜绝感染,而是降低重症率和死亡率,这一点在南京疫情中得到了充分验证。

-

重症防护效果显著

尽管 vaccinated individuals 仍可能感染病毒,但数据显示,接种疫苗的人群中重症病例比例极低,在南京的确诊病例中,绝大多数 vaccinated patients 表现为轻症或无症状,而未接种疫苗的患者则更易发展为重症,这表明疫苗在防止病情恶化方面发挥了关键作用。

-

降低传播风险

疫苗虽不能完全阻断病毒传播,但可以显著降低传播风险,接种疫苗后,人体产生的抗体能够减少病毒载量,缩短排毒时间,从而降低传染给他人的可能性,南京疫情中, vaccinated individuals 的病毒载量普遍低于未接种者,这说明疫苗在一定程度上抑制了病毒的传播力。 -

免疫屏障的延迟效应

南京疫情暴发时,国内的疫苗接种率尚未达到形成群体免疫的水平,疫苗的大规模接种需要时间,而德尔塔毒株的快速传播暴露了免疫屏障的薄弱环节,但这并不意味着疫苗无效,而是说明我们需要更高的疫苗接种率以应对变异毒株的挑战。

为何疫苗会被认为“没起作用”?

公众对疫苗的误解主要源于对疫苗功能的过高期望,许多人希望疫苗能像“金钟罩”一样完全抵御病毒,但事实上,疫苗更像是一道“防火墙”,能够在病毒入侵时减轻损害,媒体的片面报道和信息的快速传播也加剧了这种误解,标题党式的新闻往往强调“突破性感染”而忽略疫苗的重症防护效果,导致公众产生恐慌情绪。

另一个原因是人们对科学认知的局限性,疫苗的有效性是一个概率问题,而非绝对问题,即使是有效性高达90%的疫苗,也意味着每100人中可能有10人感染,但这10人中的绝大多数只会表现为轻症,而非重症或死亡。

如何正确看待疫苗的作用?

-

疫苗是应对疫情的重要工具,但不是唯一工具

疫苗需要与其他防控措施(如戴口罩、勤洗手、保持社交距离)结合使用,才能最大程度地发挥效果,南京疫情的暴发提醒我们,即使接种了疫苗,也不能放松警惕。 -

疫苗需要不断升级

面对变异毒株,疫苗的研发和生产也需要与时俱进,多家疫苗企业已开始针对德尔塔毒株开发加强针,以提升疫苗的保护力,疫苗可能会像流感疫苗一样,需要定期更新以应对病毒变异。 -

提高疫苗接种率是当务之急

南京疫情表明,只有进一步提高疫苗接种率,才能构建更牢固的免疫屏障,疫苗接种不仅是个人健康的保障,也是对社会责任的履行。

南京疫情中疫苗“没起作用”的说法是一种误解,疫苗在降低重症率和死亡率方面发挥了重要作用,而突破性感染的存在并不意味着疫苗失败,相反,它提醒我们,抗击疫情是一场持久战,需要科学、理性和全局观,我们应该相信疫苗的价值,同时保持警惕,共同努力打赢这场疫情防控阻击战。

在这个充满挑战的时代,科学与合作是我们最强大的武器,南京疫情的经验教训将为全球抗疫提供宝贵的参考,而疫苗将继续扮演关键角色,守护人类的健康与未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏