北京,这座拥有超过两千万人口的超大城市,始终是中国疫情防控的风向标,当人们询问“北京疫情多吗”,答案绝非简单的“多”或“不多”所能概括,根据北京市卫健委最新发布的数据,近期北京每日新增本土感染者维持在数十例水平,较之前期高峰明显下降,但社会面隐匿传播风险依然存在,若将这一数据置于全球大城市横向比较中,北京的感染率处于相对较低区间;但若从绝对数量看,疫情确实尚未完全消失,这种看似矛盾的现象,恰恰揭示了疫情防控的复杂性——我们既不能因数字下降而放松警惕,也不必因零星病例过度恐慌。

北京的疫情防控呈现鲜明的波浪式特征,2022年以来,这座城市经历了多轮疫情冲击,从4月的酒吧聚集性疫情,到11月面临的奥密克戎变异株挑战,每轮疫情都有不同的传播特点和防控重点,当前疫情数据显示,传播链清晰可控的聚集性疫情与来源不明的散发病例并存,多点散发与局部聚集交织,这种态势既反映了病毒传播的随机性,也凸显了超大城市人员高度流动带来的防控难度,值得注意的是,北京近期的阳性感染者中,无症状感染者比例较高,这既得益于疫苗接种形成的免疫屏障,也为早期发现和阻断传播带来了新挑战。

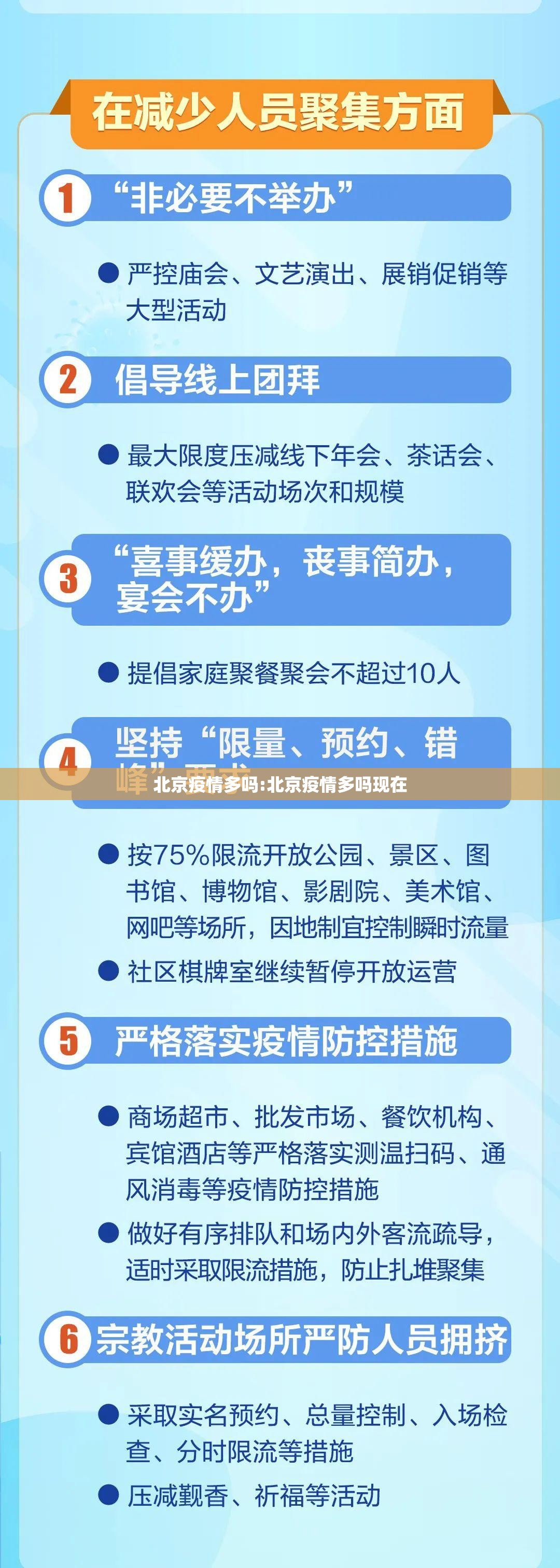

在数据背后,是北京精准防控策略的持续优化,北京市采取“快、准、严、实、细”的工作方针,建立了一套多层次响应机制:从常态化核酸检测点的15分钟步行圈,到精准到楼栋单元的封控管理;从进返京政策的动态调整,到重点行业人群的健康监测,这些措施背后是巨大的社会成本和组织效能,体现了超大城市治理的精细化和科学化水平,特别值得一提的是“北京健康宝”系统的不断升级,它在平衡精准防疫与方便市民出行方面做出了有益探索,尽管过程中也曾面临系统拥堵、误判等技术挑战。

疫情防控不仅是科学问题,更是深刻的社会实践,在北京,我们看到疫情对不同群体的影响并不均衡:外卖骑手、保洁人员、小微企业主等弱势群体承受着更大的生存压力;线上教学的长期化对教育资源不平衡的家庭带来挑战;老年人群体的数字鸿沟在扫码通行面前尤为凸显,这些社会维度的问题,无法单纯通过疫情防控数据反映,却是评价疫情真实影响的重要指标,北京通过设置保供白名单、发放临时补贴、开通就医绿色通道等民生保障措施,努力减轻疫情对脆弱群体的冲击。

与国外大城市相比,北京的疫情防控路径展现出独特的特点,不同于某些西方国家“躺平”或“群体免疫”的策略,北京坚持动态清零总方针,强调以最小成本获取最大防控效果,这种选择基于中国人口基数大、医疗资源相对不足的基本国情,也体现了以人民生命健康为首要考虑的价值取向,北京每十万人口重症率和病亡率远低于国际平均水平,这为评价防控成效提供了重要参考维度,这种防控模式也需要随着病毒变异特性、疫苗保护效果和治疗手段进步而动态调整。

展望未来,北京疫情防控将面临更多元复杂的挑战,秋冬季节是呼吸道传染病高发期,新冠病毒与其他病原体共同传播的风险增加;国际交往中心的城市定位要求北京在疫情防控与对外交流间寻求平衡;公众对正常生活秩序的期待日益增强,对防控措施的耐受性出现变化,这些因素都预示着北京的疫情防控将进入更加精细、科学、人性化的新阶段,疫苗接种的持续推进、特效药物的研发应用、公众健康素养的提升,将共同构成应对疫情的多元武器库。

当我们理性审视“北京疫情多吗”这个问题时,应当超越简单的是非判断,进入更加立体的思考维度:疫情多少不仅是统计数字,更是千家万户的生活现实;防控措施不仅是政策文本,更是无数一线工作者的日夜坚守;抗疫成效不仅是医学指标,更是整个社会系统的韧性考验,在北京这座古老而又现代的城市里,疫情终将过去,但其中蕴含的治理智慧、科学精神和人文关怀,将成为城市发展的永久财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏