七月暴雨如注,中原大地顿成泽国,当河南遭遇千年一遇的洪灾,一支来自湘江之畔的救援力量却穿越暴雨,疾驰北上,长沙消防救援支队、蓝天救援队、民间志愿者组织...这些身影在浑浊的洪水中筑起了一道橙色的生命防线,长沙驰援河南,不仅是跨省救援的简单叙事,更是一场关于中华文明共同体意识的深刻诠释,一次城市精神的生动淬炼。

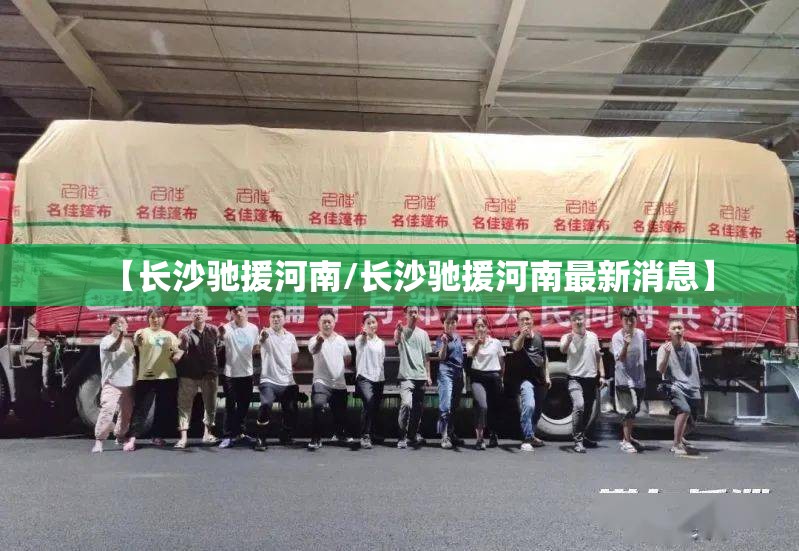

长沙的救援队伍在灾情发生后数小时内便完成集结。“我们需要与洪水赛跑”,一位救援队负责人的话道出了这场驰援的速度与激情,七台水陆两栖救援车、各类舟艇21艘、水下机器人3台...这些专业设备与258名专业救援人员一起,在第一时间奔赴河南新乡、郑州等重灾区,技术赋能下的现代救援体系,让跨越千里的驰援成为可能,也让救援效率大幅提升,在齐腰深的水中,长沙救援人员用背负式救生法将老人孩子转移到安全地带;在激流中,他们驾驶冲锋舟穿梭于危楼之间;在黑夜里,他们头戴照明设备,不放弃任何一个生命迹象,这些画面通过网络传遍全国,书写着科技与人文交融的救援新篇章。

若将目光投向历史长河,便可发现这场驰援并非孤立事件,而是湖湘文化与中原文明千年对话的当代延续,湖南与河南,同饮黄河水,共沐长江恩,在中华文明谱系中始终血脉相连,从屈原的《离骚》到贾谊的《过秦论》,从岳麓书院到嵩阳书院,两地文化交往源远流长,抗战时期,河南难民曾南迁湖南,得到当地人民无私接纳;如今河南有难,长沙义无反顾伸出援手,这是一种文明的双向奔赴,是中华文化“一方有难,八方支援”传统的现代实践。

在这场与洪水的搏斗中,长沙救援队伍展现的专业精神与人文关怀相得益彰,救援人员李先生在连续工作16小时后坦言:“累是真的累,但看到受灾群众期盼的眼神,我们就有了继续前进的力量。”这种力量,源于职业操守,更源于对生命的敬畏,心理干预团队随行前往,为受灾群众提供心理支持;医疗分队不仅处理外伤,还关注灾后防疫;志愿者甚至细心到为儿童带去玩具和图书...这些细节勾勒出一幅全面、立体、有温度的救援图景,超越了简单的物资输送,体现出城市文明的新高度。

长沙驰援河南的行动,重新定义了现代城市间的关系模式,在全球化背景下,城市不再是孤立的个体,而是网络中的节点,彼此依存、休戚与共,这次救援行动中展现的城市间应急协调机制、资源调配能力、社会动员效率,为构建人类命运共同体提供了微观样本,当洪水退去,这种跨越地域的互助精神将继续滋养两座城市的关系,为未来合作奠定坚实基础。

洪灾终将过去,但长沙驰援河南所彰显的价值将长存人心,这场救援不仅是对受灾地区的物质支持,更是一次全民族的精神洗礼,它向我们证明:在现代化进程中,中国传统文化的优秀基因不仅没有消失,反而在新的条件下焕发出更强生命力;技术进步没有使人情冷漠,反而为互助友爱提供了更多可能。

星城长沙的温度,融化在河南的雨水中,流淌进中华文明的血液里,这场跨越千里的驰援,最终抵达的不仅是地理意义上的中原大地,更是人类文明的精神高地,当未来的史书记载这场2021年的抗洪救灾,长沙驰援河南的故事必将是其中温暖的一页,见证着一个伟大文明在灾难面前的韧性、智慧与温度。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏