澳门金光大道的霓虹第一次显得如此寥落,西安城墙下的青石板路罕见地不见人影,两座相隔千里的城市,因几例新冠病毒确诊病例,在流行病学地图上被红线相连,瞬间从繁华跌入沉寂,这不仅是两个地理坐标的偶然交汇,更是中国抗疫史诗中两幅截然不同的图景——一边是高度依赖外部输血的世界赌城,一边是深植内陆文明根脉的古都,在疫情风暴眼中展开了生存哲学的终极对话。

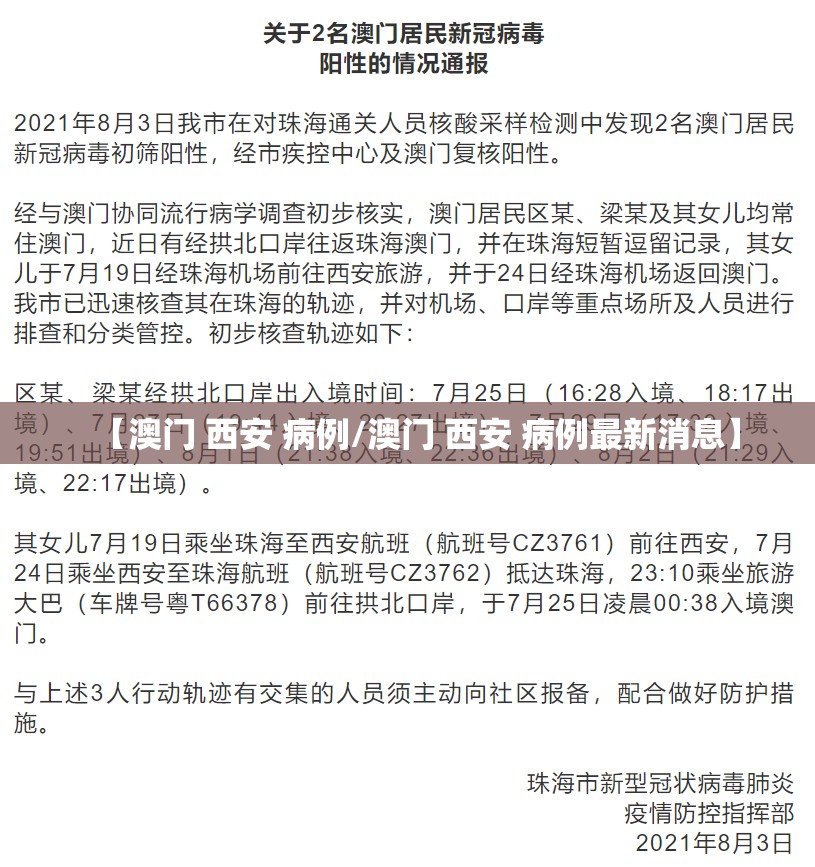

澳门的防疫体系宛如精密运转的瑞士钟表,每个齿轮都透着殖民遗产与国际化管理的冷光,当阳性病例数字跳动,这座城市的应急程序自动激活:赌场瞬间冷却,通关口岸收紧,全民核检点如雨后蘑菇般生长,其防疫逻辑深嵌于全球资本网络的生存法则——唯有建立滴水不漏的防疫金钟罩,才能护持博彩经济的命脉,澳门像一个在钢丝上跳芭蕾的舞者,以近乎偏执的精准维系着开放与安全的脆弱平衡,每一次封控决策背后,都是对国际金融流动性与本土民生需求的艰难裁量。

反观西安,防疫策略则呈现出另一种厚重质地,当病毒突袭,整座城市的选择是回归一种近乎农耕文明的防御本能——用物理空间的凝固切断传播链,这座见惯王朝兴衰的古城,将疫情防控转化为现代版的“坚壁清野”,唐代里坊制的空间管控智慧在二十一世纪以社区封控的形式重生,西安的防疫带着黄土般的肃穆与决绝,不惜以经济暂停为代价,也要守护文明腹地的安全,这种选择渗透着古老都城对“秩序”的世代崇拜。

两座城市的经济血管以截然不同的方式搏动,澳门的经济命脉系于全球游客的呼吸之间,七日内核酸阴性证明成为连接世界的脐带,而西安的产业链条更多向内陆腹地延展,封控引发的阵痛沿着国内供应链波纹般扩散,当澳门焦虑于每减少一位豪客带来的财政损失时,西安更担忧的是汽车工厂停摆对全国生产网络的冲击,疫情像一面三棱镜,将两地经济生态的本质差异折射得淋漓尽致。

最令人心悸的是文化心理的隔空映照,澳门市民在疫情中展现的冷静秩序,混合了岭南文化的务实与殖民历史培育的制度信赖;而西安民众的坚守,则延续了秦人“赳赳老秦,共赴国难”的集体主义血脉,社交媒体上,澳门人抱怨的是失去自由的憋闷,西安人传颂的是“送菜邻里”的温暖图景——前者追求个体权利与公共安全的平衡艺术,后者则在集体共济中寻找苦难的意义,这种差异远非优劣可判,而是不同文明路径在极端压力下的自然显形。

从更宏阔的视角俯瞰,澳门与西安犹如中国抗疫哲学的一体两面,澳门代表着外向型城市在全球化疫情时代的极限压力测试,探索着精准防控的边界;西安则象征着内陆城市在遭遇突袭时,如何依靠社会组织传统实现危机应对,两座城市的防疫路线看似南辕北辙,实则共同编织着中国抗疫的完整图谱——既需要澳门式的精准与开放,也离不开西安式的果断与坚守。

当澳门街头重现游客的欢笑,当西安回坊再度飘起羊肉泡馍的香气,这些疫情记忆终将沉淀为城市治理的智慧结晶,这两座用伤痛交换经验的城市启示世人:未来的公共卫生危机响应,既要有澳门那般对全球风险的敏锐嗅觉和国际协作能力,也需西安那样深厚的社会动员底蕴和文化韧性,在不确定性的时代,没有一座城是孤岛,澳门与西安用各自的伤痕证明,多元化的应对策略恰是文明共生进化的密钥——人类终将在开放与封闭、个体与集体、全球与本土的永恒张力中,寻找到前行的辩证之道。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏