河南省疫情指挥部通告与昆明最新防控政策,这两则看似毫不相干的官方文本,却在无意间勾勒出中国防疫体系中一道隐秘而深刻的裂痕,河南通告中那些不容置疑的宏观指令,与昆明街头巷尾民众每日面对的具体现实,构成了两套平行却鲜少交汇的叙事体系,这种叙事的分裂不仅反映了行政体系内部的沟通困境,更折射出宏大国家治理目标与复杂地方实践场域之间的永恒张力。

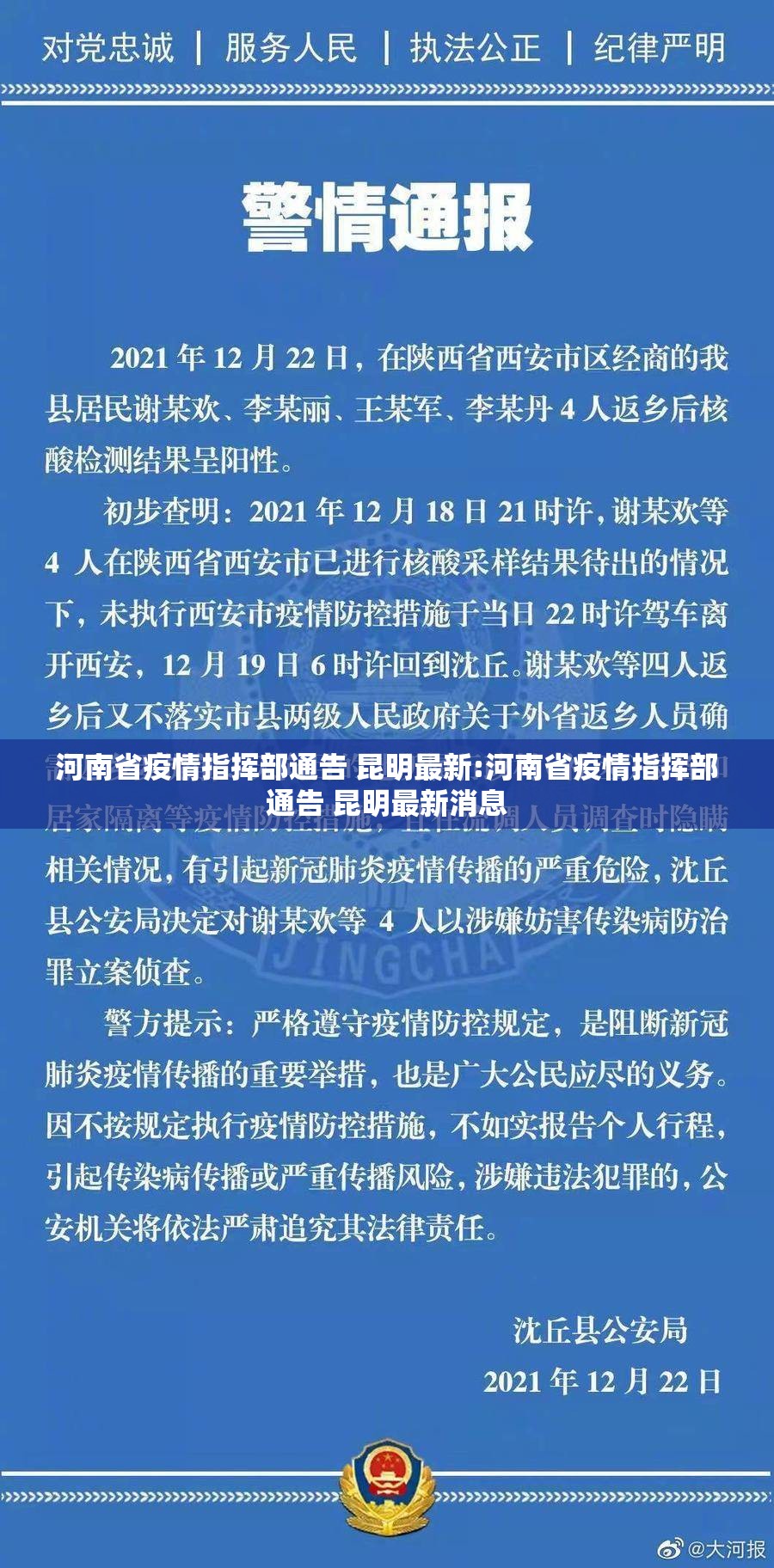

河南通告往往以铿锵有力的官方辞令,编织着一幅精密而无可指摘的防疫图景,字里行间弥漫着对绝对秩序的追求,每一个短语都经过精心打磨,既彰显权威又不失政治正确,这种文本生产已经形成了一套高度程式化的语言体系,充斥着“坚决贯彻”、“全面落实”、“严格执行”等不容置疑的动词阵列,在这种叙事中,疫情被简化为可被技术性解决的行政问题,社会复杂性被压缩进一个个标准化流程框中,通告创造了一个语言乌托邦,在那里,政策指令与执行结果之间存在着必然的因果链条,不容任何意外和偏差。

当这套完美叙事投射到昆明现实中时,却遭遇了生活世界的顽强抵抗,昆明某社区的基层工作人员李某面对上级下发的最新防疫要求时,脸上写满了无奈:“文件要求48小时核酸阴性证明入场,但我们检测点的能力根本跟不上需求,居民排队四五小时成为常态。”这种执行层面的困境从未出现在那些光鲜亮丽的通告文本中,在昆明一家餐馆门口,老板张先生指着河南省的防疫通告苦笑:“每个字都认识,但放到我们这里完全不是一回事,我们边境省份面临的境外输入压力,和中原省份能一样吗?”

更值得深思的是,两地信息发布机制的差异映射出不同的治理逻辑,河南通告延续着传统科层制的权威模式,信息流动严格遵循自上而下的单向路径,而昆明在疫情中后期逐渐发展出更加灵活的沟通方式,官方微信公众号不仅发布政策,还开辟了留言区,直接回应市民关切,两种模式孰优孰劣难以简单评判,但它们的并存确实创造了一种有趣的对比:一边是完美但可能脱离现实的指令系统,一边是混乱但充满生命力的实践智慧。

这场叙事分裂的深层代价,是公众信任的持续流失,当人们反复经历官方表述与现实体验之间的巨大落差,一种认知 dissonance 便开始滋生,昆明某高校研究生王某坦言:“每次看到那些完美的通告,我都觉得自己活在另一个宇宙,明明身边到处都是防疫的漏洞和矛盾,为什么文件里可以说得那么天衣无缝?”这种信任危机比疫情本身更具破坏性,它动摇了社会治理的合法性基础。

在数字时代,这种叙事分裂被技术进一步放大,河南通告通过各级官方媒体矩阵迅速传播,形成强大的舆论场;而昆明的现实困境则通过短视频、社交媒体等渠道悄然流转,创造出一个暗流涌动的民间信息世界,两个平行时空在每个人的手机屏幕上交织碰撞,令人无所适从。

要弥合这种叙事裂痕,需要的不是更精美的文本生产,而是一场深刻的治理哲学转型,承认不确定性而非追求绝对控制,包容地方智慧而非强求全国一律,接纳多元叙事而非坚持单一真理——这些才是后疫情时代治理体系应有的进化方向,防疫不是一场可以通过完美指令赢得的战争,而是一个需要不断调整、学习和适应的复杂过程。

当河南通告遇上昆明现实,我们看到的不仅是一场行政文本与生活实践的碰撞,更是一次重新思考治理本质的契机,在政策制定者与政策承受者之间,在文本与现实之间,我们需要搭建更多双向沟通的桥梁,而非单向指令的传送带,唯有如此,我们才能从这场疫情中学到真正宝贵的治理智慧,而非仅仅积累又一堆 soon to be obsolete 的防疫文件。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏