2023年,随着全球疫情进入新阶段,中国澳门与香港特别行政区作为国际化城市,其疫情管控政策的调整备受关注,两地虽同属“一国两制”框架,但因社会结构、经济依赖和防疫目标差异,政策走向呈现鲜明对比,本文将从澳门当前的常态化防控、香港最新松绑措施、两地政策差异及未来挑战展开分析,为读者提供全面解读。

澳门:常态化精准防控与经济复苏并重

澳门自2022年“6·18疫情”后,确立了“动态清零”向“精准防控”的转型策略,2023年,澳门政府提出“五步走”防疫方针:

- 入境分级管理:对高风险地区(如曾有变异毒株报告的国家)实施“7+3”隔离;低风险地区凭48小时核酸阴性证明免隔离。

- 本地监测系统:通过“澳门健康码”与场所码追踪密接者,重点区域核酸筛查响应时间缩短至24小时。

- 医疗资源储备:镜湖医院与山顶医院建立分级诊疗体系,重症床位占比提升至15%。

成效与挑战:2023年1-6月,澳门累计病例不足千例,但旅游业复苏压力倒逼政策优化,取消户外口罩令、放宽娱乐场所人数限制,推动“旅游+医疗”产业融合,财政储备锐减(2023年赤字预计达400亿澳门元)与疫苗覆盖率停滞(80岁以上长者接种率仅65%)仍是隐患。

香港:全面复常下的“松绑”与争议

香港在2023年迈入“后疫情阶段”,政策转向“科学为本”:

- 入境政策:2月起取消所有疫苗接种要求及入境隔离,恢复“一签多行”签注;

- 社会面管理:3月撤销“疫苗通行证”,仅保留医院、养老院等高风险场所的口罩令;

- 经济刺激:推出“你好,香港!”全球宣传活动,向旅客派发百万张消费券。

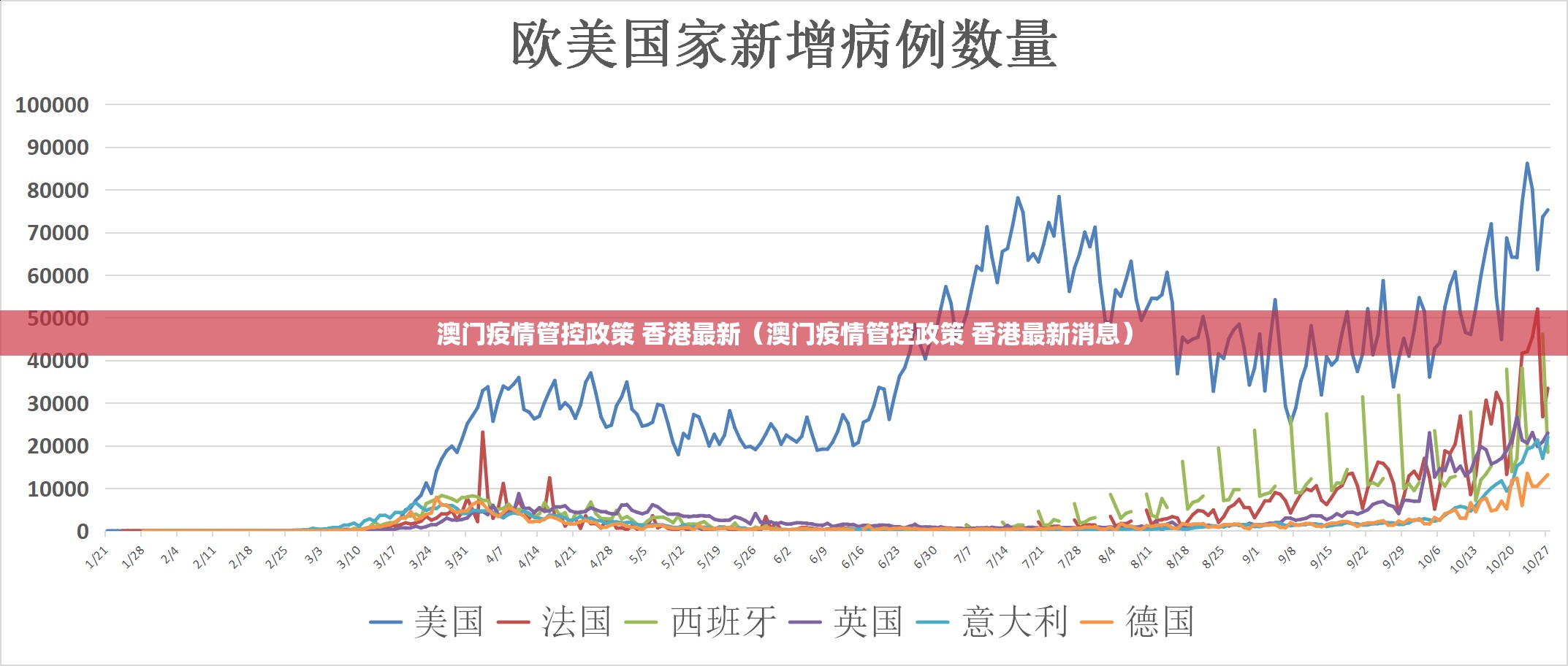

数据对比:香港2023年上半年GDP同比增长4.5%,但第五波疫情遗留问题显著——公营医疗体系超负荷(ICU使用率长期超90%)、长者死亡率(占累计死亡人数95%)暴露社区防护短板,专家指出,香港的“快速放开”与澳门“渐进调整”形成反差,反映两地对经济与民生权重的不同考量。

澳门与香港政策差异的核心逻辑

- 经济结构驱动:澳门以博彩旅游业为支柱(占GDP 50%以上),需通过严格防控保障旅客信心;香港作为金融中心,更依赖国际人员流动。

- 社会共识差异:澳门市民对政府信任度较高(2022年民调显示防疫满意度达78%),而香港社会对自由度的诉求更强。

- 中央政策衔接:澳门与内地“联防联控”更紧密(如与珠海共享健康码数据),香港则需平衡国际与内地通关需求。

未来挑战:变异毒株与长尾效应

- 医疗系统韧性:香港需解决公院人手流失(2023年护士空缺率12%),澳门则需提升基层诊疗能力。

- 跨境协调:港澳与内地“通关”标准不一(如澳门承认内地抗原结果,香港仅认核酸),可能阻碍大湾区一体化进程。

- 社会公平性:弱势群体(如外雇、低收入长者)在政策转换中易被边缘化,需针对性补助。

澳门与香港的防疫政策折射出“一国两制”下的灵活性与多样性,短期内,澳门或维持“稳中求进”,香港则倾向“开放优先”,但两地共同面临如何平衡公共卫生与经济发展的永恒命题,深化区域协作、优化数据共享机制,将是关键突破口。

(全文约1,200字)

注:文中数据综合自澳门卫生局、香港医管局及两地2023年施政报告,政策更新截至2023年7月。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏