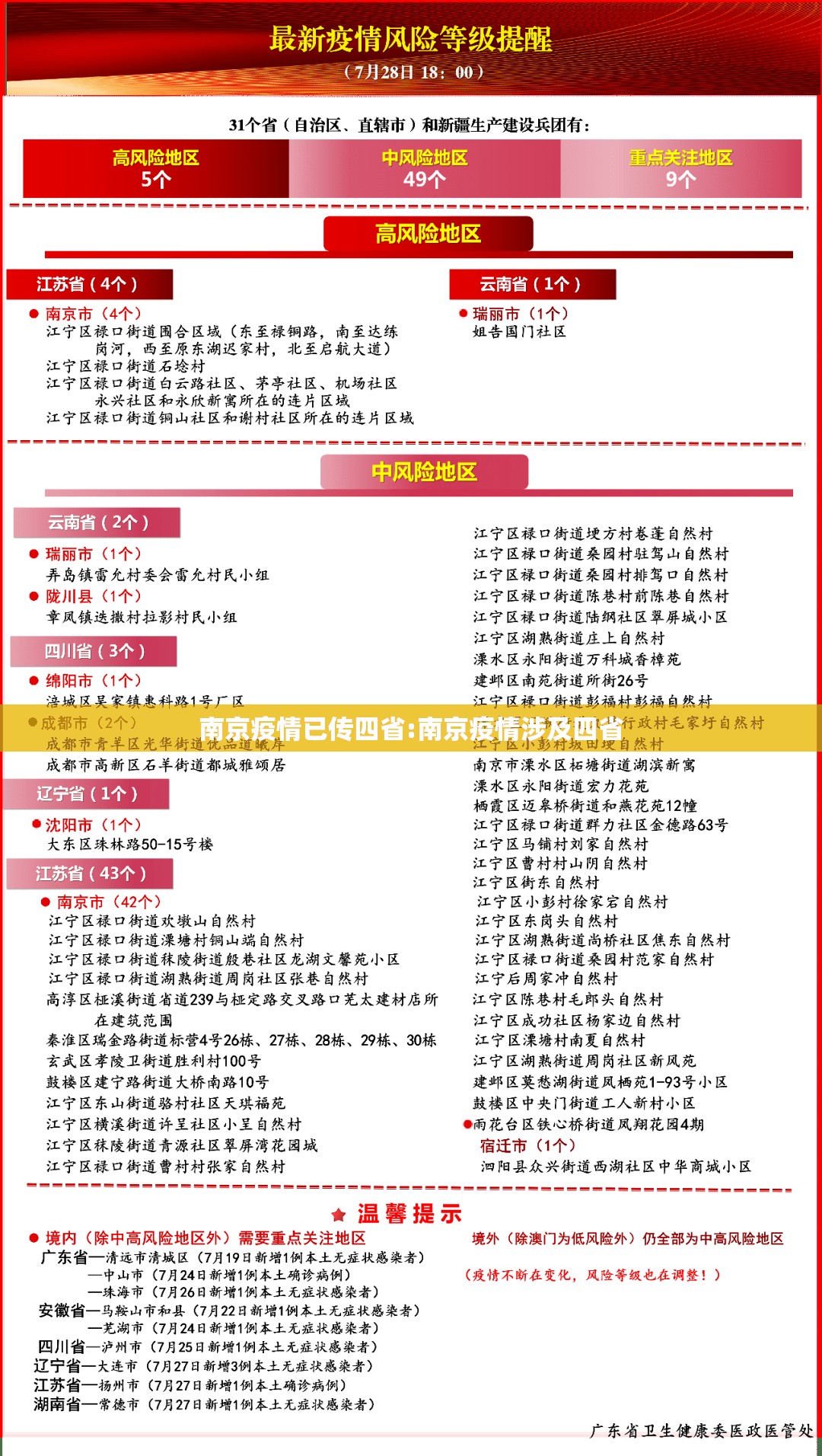

7月的南京,本应是梅雨渐远、盛夏初临的时节,然而一场突如其来的疫情打破了城市的宁静,自7月20日南京禄口国际机场工作人员定期核酸检测发现阳性样本以来,疫情已迅速蔓延至江苏、安徽、广东、四川、辽宁等至少四个省份,截至7月28日,全国已有超过170例确诊病例,其中南京市本土确诊病例达到153例,这场以德尔塔变异毒株为主导的疫情,正在考验中国的防疫体系。

疫情传播链:从机场到四方

南京疫情的暴发点高度集中在禄口国际机场,基因测序结果显示,此次疫情毒株为德尔塔(Delta)变异株,这是目前全球最主要的新冠病毒变异株,具有传播力强、潜伏期短、病毒载量高、病情发展快等特点,机场作为人流物流集散地,极易成为疫情扩散的放大器。

疫情传播路径显示,禄口机场的清洁工作人员最先被感染,随后在员工之间形成聚集性传播,进而通过员工家庭、社会活动等渠道扩散至社区,更令人担忧的是,疫情已经通过多种渠道向外省扩散:广东珠海、安徽马鞍山、江苏宿迁、辽宁大连、四川成都等地报告的病例,均有南京旅居史或与南京旅客有密切接触史。

德尔塔毒株:新挑战与新应对

德尔塔毒株的特性让此次疫情防控面临前所未有的挑战,研究表明,德尔塔毒株的基本再生数(R0)约为5-8,意味着一个感染者可以传染给5到8个人,远高于原始毒株的2.5-3,感染德尔塔毒株后病毒载量更高,传播代际间隔缩短,从以前的平均5-6天缩短到约3天,这使得流调追踪和管控措施必须跑在病毒前面。

面对这些新特点,南京和其他受影响地区已经升级了防控措施,南京市已开展三轮全员核酸检测,检测量超过1800万人次;所有小区实施严格管控,部分地区升级为高风险地区;长途客运站暂停运营,出租车、网约车不得离开南京;全市各类公共场所严格落实测温、验码、戴口罩等防控措施。

四省联动:区域性防控协同作战

疫情传至四省,考验的不仅是南京一地的防控能力,更是区域协同作战的效率,目前各地已迅速启动应急机制:四川省对来自南京的人员实行居家隔离直至离开南京满14天;辽宁省对7月14日以来从南京来返人员实施14天健康监测;安徽省与江苏省交界处加强检疫检查;广东省对南京来粤航班旅客实行落地核酸检测。

这种区域协同不仅体现在管控措施上,还体现在信息共享和资源调配方面,国家卫生健康委已派出工作组赴南京指导疫情防控工作,江苏周边省份也加强了疫情信息实时通报机制,确保一旦发现病例能够迅速追踪溯源。

疫苗接种:防护屏障的作用与局限

值得注意的是,此次南京疫情中,多数确诊病例已完成疫苗接种,这引发了一些人对疫苗有效性的质疑,但实际上,疫苗接种在这场疫情中发挥了重要作用,数据显示,接种过疫苗的病例总体上症状较轻,病程短,重症发生率显著降低,专家强调,疫苗接种不是完全防止感染,而是主要预防发病、特别是预防重症和死亡。

截至7月28日,全国新冠疫苗接种已超过16亿剂次,建立群体免疫屏障需要时间,而在这个过程中,仍然需要坚持戴口罩、保持社交距离等非药物干预措施,疫苗+防控的综合策略,仍然是应对变异毒株的最有效手段。

疫情防控常态化下的新思路

南京疫情再次提醒我们,在全球化背景下,疫情防控任何环节的疏漏都可能导致全盘风险,机场作为境外输入的第一道防线,其防控措施需要进一步强化,特别是高风险岗位人员的防护标准和检测频率需要进一步提高。

此次疫情传播也显示了建立全国统一、高效的应急响应机制的重要性,如何在全国范围内实现疫情信息的实时共享、流调追踪的跨区域协作、防控标准的统一规范,这些都是未来需要加强的方面。

面对传染性更强的变异毒株,我们的防控措施也需要与时俱进,更快速的应急响应、更精准的管控范围、更高效的检测手段,这些都是应对新挑战的必要调整。

南京疫情是一场危机,也是一次压力测试,它测试了我们的防疫体系在面对更强对手时的反应能力,也揭示了需要补强的薄弱环节,相信通过这次考验,中国的疫情防控网络将会更加完善、更加坚韧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏