哈尔滨,这座素有“冰城”之称的北方都市,以其独特的冰雪文化和历史底蕴吸引着无数游客,自2020年初新冠疫情全球暴发以来,哈尔滨也未能幸免,多次成为疫情关注的焦点,哈尔滨的疫情究竟是什么时候开始的?它又如何影响了这座城市的生活?本文将回顾哈尔滨疫情的时间线,分析其特点,并探讨背后的启示。

哈尔滨的首次疫情报告可追溯至2020年1月,当时,新冠疫情在武汉暴发后迅速蔓延至全国,哈尔滨于1月23日报告了首例确诊病例,这名患者有武汉旅居史,标志着哈尔滨正式进入抗疫状态,随后,市政府迅速启动应急响应,关闭公共场所、限制人员流动,并开展大规模核酸检测,这一阶段的疫情主要集中在输入性病例,通过严格管控,在2020年春季得到初步控制。

但疫情的真正挑战出现在2020年4月和2021年秋季,2020年4月,哈尔滨因一起医院聚集性感染事件导致疫情反弹,涉及多家医疗机构,暴露了防控中的漏洞,2021年9月,Delta变异株引发了一轮本土传播,起源与境外输入关联,影响了多个区县,促使哈尔滨实施了局部封锁和强化检测,这些事件显示,疫情并非一蹴而就,而是随着病毒变异和外部输入不断反复。

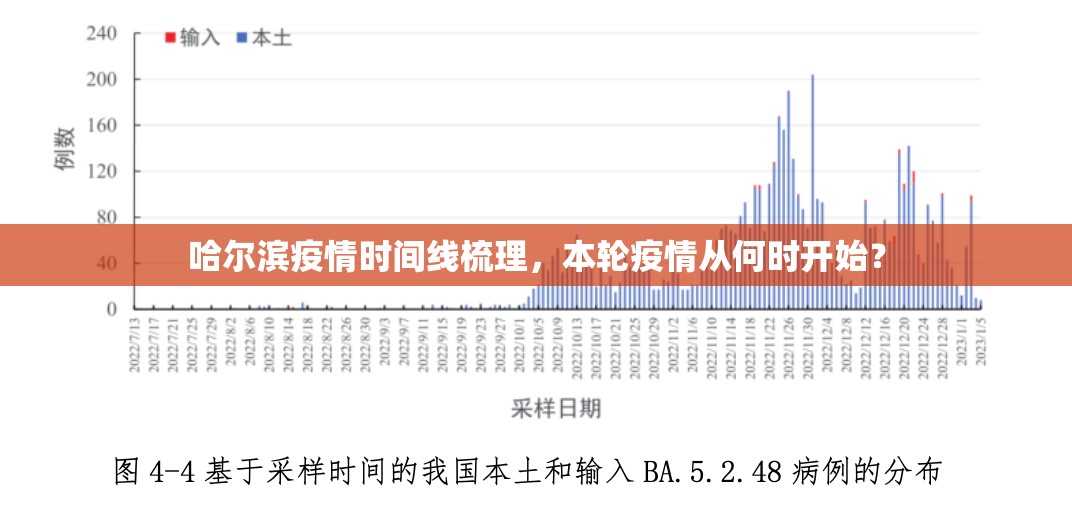

进入2022年,Omicron变异株成为主导,哈尔滨在年初和冬季经历了多次波动,2022年3月,疫情因春节后人员流动加剧而反弹;到了12月,随着全国政策调整,哈尔滨也进入了“与病毒共存”的常态化防控阶段,值得注意的是,哈尔滨的疫情往往与季节相关——冬季气温低、室内活动增多,病毒更易传播,这使得“冰城”在寒冷月份面临更大压力。

为什么哈尔滨多次成为疫情“热点”?原因多重:作为黑龙江省会,哈尔滨是东北地区的交通枢纽,人口流动大,增加了输入风险;冬季旅游旺季(如冰雪大世界)吸引大量游客,可能带来聚集性传播;早期防控中的局部疏漏(如医院管理)也加剧了扩散,但从积极角度看,哈尔滨的响应机制逐步完善,例如快速核酸筛查、数字化溯源和疫苗接种推广,有效遏制了大规模暴发。

疫情对哈尔滨的影响深远,经济上,旅游业和餐饮业遭受重创,但也催生了线上经济和新消费模式;社会上,市民的卫生意识普遍提高,戴口罩、保持社交距离成为习惯;文化上,传统活动如冰雪节 adapted to hybrid formats, blending online and offline experiences. 更重要的是,哈尔滨的抗疫经验为其他城市提供了借鉴,凸显了公共卫生体系的重要性。

截至2023年,哈尔滨的疫情已进入常态化管理,偶有散发病例,但不再引发大规模恐慌,回顾这段历程,从2020年的仓促应战到如今的科学防控,哈尔滨展现了韧性与 adaptability,疫情可能仍会波动,但通过持续监测、公众合作和全球协作,这座城市将继续守护它的冰雪之美与人民健康。

哈尔滨的疫情始于2020年初,历经多次起伏,最终走向平稳,这不仅是一条时间线,更是一段关于 resilience 和团结的叙事,对于市民和关注者来说,理解这段历史有助于更好地应对未来挑战,珍惜当下的正常生活。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏