2021年5月,合肥市发生的一起学生坠楼事件,如同一颗沉重的石子投入平静的湖面,激起了社会各界的广泛关注与深思,一名年轻的生命在校园中骤然消逝,不仅是一个家庭的悲剧,更折射出当前教育生态中存在的深层问题,这起事件的发生,促使我们不得不重新审视教育压力、心理健康以及社会支持系统之间的复杂关系。

据媒体报道,这起事件发生在合肥市某中学,一名高中生在校园内坠楼身亡,事件发生后,学校、家庭和社会陷入了巨大的震惊与悲痛之中,尽管具体原因仍在调查中,但初步信息显示,这名学生可能长期面临学业压力、人际关系困扰或心理健康问题,事件发生后,网络上涌现出各种声音,有人质疑学校的心理健康教育是否到位,有人呼吁关注青少年的心理负担,还有人反思当前教育竞争的残酷性。

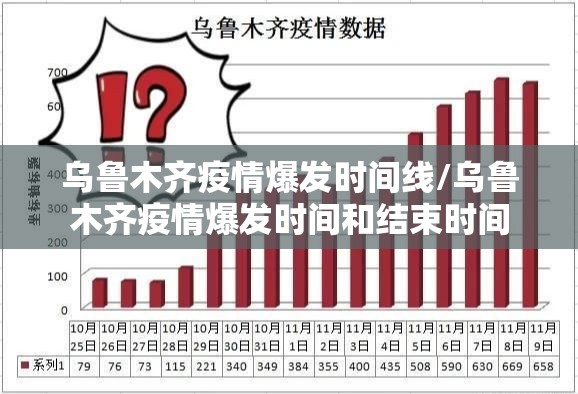

这起坠楼事件并非孤立案例,近年来,类似的学生自杀或坠楼事件在全国多地时有发生,每一次都敲响了警钟,根据中国青少年研究中心的数据,青少年心理健康问题呈上升趋势,学业压力、家庭期望、社交焦虑等因素成为主要诱因,在合肥这起事件中,我们看到的不仅是一个个体的悲剧,更是一个系统性问题:教育体系是否过于强调分数和竞争,而忽略了学生的全面发展与心理健康?

从教育压力角度来看,当前的中国教育环境依然充斥着激烈的竞争,高考作为许多学生和家庭眼中的“人生转折点”,无形中加重了学生的心理负担,在合肥这样的省会城市,教育资源相对集中,但竞争也更为激烈,学生们往往从初中甚至小学就开始面临高强度的学习任务,周末和假期被各种补习班填满,这种“内卷”现象使得许多孩子长期处于焦虑和压抑的状态,却缺乏有效的宣泄渠道。

心理健康支持的缺失也是这起事件暴露出的重要问题,尽管近年来许多学校开始设立心理咨询室,但实际效果却参差不齐,在一些地区,心理健康教育仍流于形式,专业心理咨询师配备不足,学生遇到问题时往往不敢或不愿寻求帮助,在合肥这起事件中,是否有早期预警信号被忽略?学校是否提供了足够的心理支持?这些问题值得深入追问。

家庭和社会环境同样扮演着关键角色,许多家长对孩子的期望过高,忽视了他们的情感需求,社会上的成功学叙事也加剧了青少年的自我价值焦虑,让他们误以为只有学业成功才是人生的唯一出路,在合肥这起事件中,我们是否需要反思:我们是否给了孩子足够的空间去失败、去探索、去成长?

面对这样的悲剧,简单的指责无法解决问题,我们需要的是系统性的改变,教育部门应进一步推动教育评价体系的改革,减少对分数的过度依赖,鼓励多元发展,学校和家庭需要加强合作,建立更完善的心理健康监测与干预机制,定期开展心理健康讲座、提供匿名咨询渠道、培训教师识别学生心理问题的能力等,社会舆论也应更多关注青少年的心理健康,减少对“成功”的单一定义,营造一个更加包容和支持的环境。

合肥的学生坠楼事件是一个沉痛的警示,它提醒我们,教育的本质不是培养考试机器,而是塑造身心健康、全面发展的个体,每一个孩子都值得被关注、被倾听、被关爱,唯有通过家庭、学校和社会共同努力,才能避免类似悲剧的重演,让每一个年轻生命都能在阳光下茁壮成长。

希望这篇报道不仅能记录事件,更能引发深层次的思考与行动,因为唯有反思,才能改变;唯有行动,才能进步。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏