合肥市发生的一起学生坠楼事件引发了社会广泛关注,据最新官方通报,该事件发生于某中学,一名高中生在校园内坠楼身亡,目前警方已排除刑事案件可能,初步调查显示可能与学业压力及心理问题相关,事件细节仍在进一步核实中,学校和教育部门已启动应急机制,并承诺加强学生心理健康支持,这一悲剧再次敲响了警钟:在追求学业成绩的同时,我们必须高度重视青少年的心理健康与全面成长。

事件回顾与最新动态

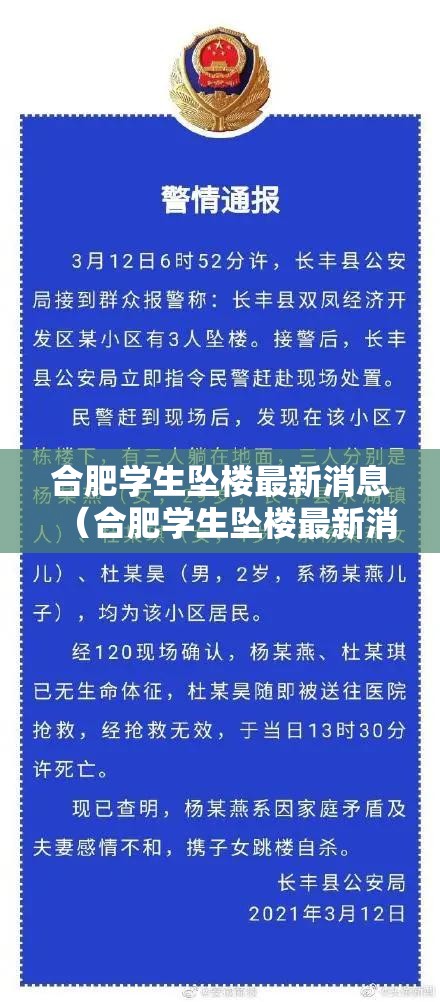

根据合肥市教育局和警方联合发布的信息,这起坠楼事件发生在本月初,涉事学生为一名16岁的高中生,事发当天,学生在课间休息时段从教学楼坠下,虽经紧急送医抢救,但最终不幸离世,警方通过现场勘查、监控调取和证人询问,初步排除了外力干预或欺凌因素,更多证据指向学生长期面临的学习压力和心理困扰,最新消息显示,学校已成立专项工作组,配合家属处理善后事宜,并计划开展全校范围内的心理疏导活动,当地教育部门宣布将加强对各校心理健康教育的督查,确保类似悲剧不再重演。

这一事件并非孤例,近年来,全国多地类似的学生坠楼事件频发,往往与学业竞争、家庭期望或社交压力密切相关,在合肥这起案例中,据同学反映,该生平时成绩中等,但性格内向,很少参与集体活动,近期曾流露出对考试的焦虑情绪,这些细节凸显了当前教育体系中存在的深层问题:过度强调分数和升学率,忽视了学生的情感需求和心理承受能力。

教育压力的社会背景分析

中国教育体系长期以来以“高考为导向”,学生在高中阶段面临巨大的学术负担,合肥作为安徽省的省会,教育竞争尤为激烈,据统计,安徽省的高考报名人数常年位居全国前列,而优质教育资源相对有限,导致学生和家长普遍陷入“内卷”状态,许多学生每天学习时间超过10小时,周末还被课外辅导填满,这种高强度的节奏容易引发 burnout(倦怠)和焦虑障碍。

更深层次上,社会文化因素也加剧了这一问题,传统观念中,“万般皆下品,唯有读书高”的思想根深蒂固,家庭对子女的期望往往集中在学业成就上,而忽视了其他方面的发展,在合肥这起事件中,据了解,该生家长对其要求严格,期望他考入重点大学,这种压力虽出于好意,却可能成为压垮孩子的最后一根稻草,心理学家指出,青少年处于身份形成的关键期,缺乏情绪出口和支持系统时,容易产生极端行为。

心理健康支持的缺失与改进

尽管近年来教育部门多次发文要求加强中小学心理健康教育,但许多学校仍存在资源不足、执行不到位的问题,在合肥这起事件中,该中学虽设有心理咨询室,但专职心理教师仅有一名,难以覆盖全校数千名学生,这种状况在全国范围内很常见:根据一项调查,超过60%的学校心理教师配备不足,且专业水平参差不齐。

针对这一短板,最新政策动态显示,合肥市教育部门已承诺增加心理健康教育预算,计划在未来一年内为每所学校配备至少两名专职心理教师,并引入第三方机构进行定期评估,学校将开展“减压行动”,包括减少考试次数、增加体育活动时间,以及建立家长-学校-学生三方沟通机制,这些措施若能落实,将有助于构建更健康的学习环境。

社会反思与未来展望

这起坠楼事件不仅是一个家庭的悲剧,更是全社会的一面镜子,它提醒我们,教育的目标不应仅仅是培养“高分学生”,而是塑造身心健康的未来公民,从短期看,学校需加强危机干预机制,例如建立匿名心理热线和同伴支持小组;从长期看,教育改革应逐步淡化分数评价,推广素质教育,让学生有更多空间发展兴趣和社交技能。

家长和社会也需转变观念,减少对学业成绩的过度关注,多倾听孩子的心声,给予他们失败和探索的权利,在合肥事件后,本地社区已自发组织多场家庭教育讲座,探讨如何平衡期望与支持,这种集体反思是迈向改变的第一步。

合肥学生坠楼事件的最新进展揭示了教育系统中亟待解决的痛点,唯有通过政策调整、资源投入和文化转变,我们才能为青少年创造一个更安全、更包容的成长环境,生命逝去令人痛心,但希望其能成为推动社会进步的催化剂。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏