2022年,新冠疫情再次突袭中国多地,山东省的济南和济宁两市也成为了这场没有硝烟的战争的前线,从初期的零星病例到后期的多点散发,济南和济宁的疫情牵动着无数人的心,在这场与病毒赛跑的战役中,两座城市展现出了惊人的韧性、团结和温度,本文将从疫情背景、防控措施、社会响应和未来展望等方面,探讨济南济宁疫情下的挑战与希望。

疫情背景:突发与扩散

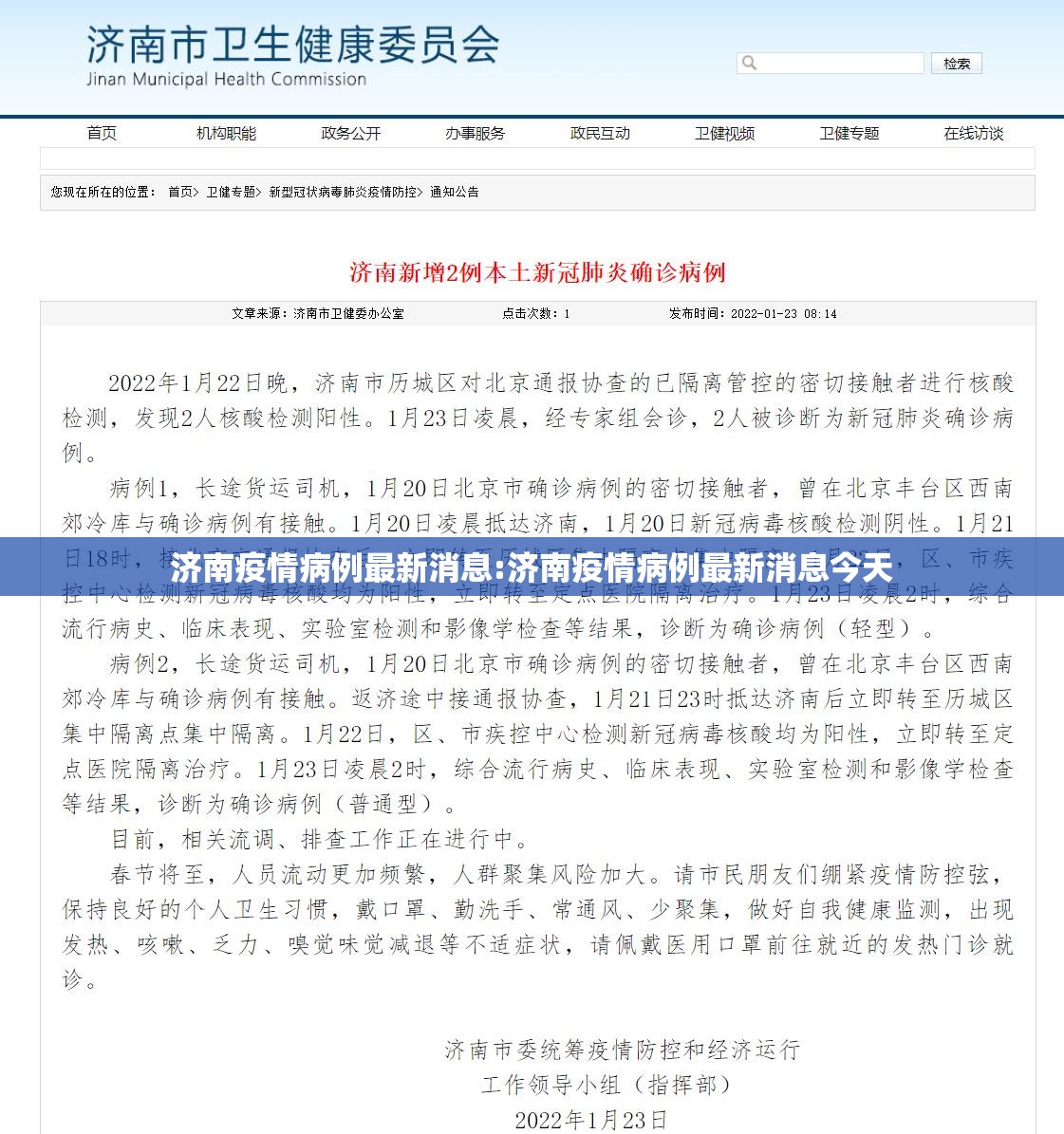

济南作为山东省的省会,是经济、文化和交通中心,而济宁作为鲁西南的重要城市,人口密集且流动性大,2022年初,随着奥密克戎变异株的传播,两地先后出现本土确诊病例,疫情的突发性让城市瞬间进入高度警戒状态,济南的历下区、市中区,以及济宁的任城区、兖州区等成为重点防控区域,病例的扩散不仅考验着医疗资源的承载力,更对市民的生活和心理造成了巨大冲击。

疫情的数据显示,济南和济宁的病例数在短期内呈现上升趋势,但得益于快速的响应机制,两地的扩散速度很快得到控制,济南在疫情初期就启动了全员核酸检测,济宁则通过精准流调锁定了高风险区域,这一阶段的疫情背景凸显了现代城市在公共卫生事件中的脆弱性,但也展现了高效组织的可能性。

防控措施:科学与精准

面对疫情,济南和济宁的防控措施体现了“科学精准、动态清零”的总体策略,两地政府迅速启动了应急机制,包括封控管理、交通管制和物资保障,济南市在疫情高峰期实施了分区管控,对中高风险区域进行封闭管理,同时保障生活必需品的供应,济宁市则通过“网格化”管理,将防控责任落实到社区和街道,确保每一环节无遗漏。

核酸检测成为防控的核心手段,济南和济宁均开展了多轮全员核酸检测,采用“混检+单检”结合的方式,提高了检测效率,济南在疫情最严重时,单日检测量超过百万人次,而济宁则通过移动检测车和临时采样点,覆盖了偏远农村地区,这些措施不仅减少了病毒传播链,还为后续的精准防控提供了数据支持。

疫苗接种和公共卫生宣传也发挥了关键作用,两地政府通过媒体和社区渠道,鼓励市民接种疫苗加强针,并普及个人防护知识,济南和济宁的疫苗接种率均保持在较高水平,这为构建免疫屏障奠定了基础,总体来看,这些防控措施不仅体现了政府的执行力,更彰显了以人民为中心的理念。

社会响应:团结与温度

疫情之下,社会的响应是衡量一座城市温度的标尺,在济南和济宁,无数普通人用行动书写了感人至深的故事,医护人员首当其冲,成为最美的“逆行者”,济南的医生和护士们连续多日奋战在一线,有的甚至累倒在工作岗位上;济宁的志愿者团队则自发组织起来,协助核酸检测和物资分发,这些无私的奉献,让疫情中的城市充满了温暖。

企业和民间组织也积极参与其中,济南的本土企业捐赠了大量医疗物资和生活用品,济宁的餐饮商家为隔离居民提供免费餐食,社交媒体上,市民们用“济南加油”“济宁挺住”等话题传递正能量,减少了恐慌情绪的蔓延,这种自上而下的团结,不仅缓解了疫情带来的压力,还强化了社会的凝聚力。

更重要的是,普通市民的配合与理解,尽管封控措施给生活带来了不便,但大多数人依然严格遵守规定,主动报告行程并配合隔离,这种高度的公民意识,是疫情防控成功的关键因素之一,从济南的街头到济宁的社区,人与人之间的互助与关爱,成为疫情阴霾下的一束光。

挑战与反思:脆弱与韧性

尽管济南和济宁的疫情得到了有效控制,但整个过程也暴露了一些挑战,医疗资源的分配不均问题在疫情初期显现,尤其是农村地区的检测和救治能力相对薄弱,信息传播的透明度有待提高,个别地区的谣言曾引发短暂恐慌,长期封控对经济和小微企业的影响不容忽视,许多商家面临生存压力。

这些挑战提醒我们,未来的疫情防控需更加注重平衡与优化,加强农村地区的公共卫生体系建设,利用数字化手段提升信息共享效率,并出台更多经济扶持政策,济南和济宁的经验表明,只有将防控与民生结合,才能实现可持续的韧性发展。

希望与前行

随着疫情逐步趋缓,济南和济宁正步入恢复阶段,两地政府已着手制定经济复苏计划,包括刺激消费、支持中小企业等,公共卫生体系的建设也在加速,例如济南规划新建传染病医院,济宁则强化了基层医疗培训,这些举措不仅为未来可能的疫情反弹做准备,更提升了城市的整体健康水平。

长远来看,济南和济宁的疫情经历是一堂深刻的公开课,它教会我们,在全球化时代,公共卫生安全需全社会共同守护,从个人防护到政府决策,每一个环节都至关重要,两座城市用行动证明,疫情虽难,但只要有科学、团结和希望,就能迎来曙光。

济南和济宁的疫情,是一场考验,更是一次升华,它让我们看到城市的脆弱,也更凸显了人性的坚韧,在这片齐鲁大地上,无数人的付出与坚守,铸就了战胜疫情的力量,当孩子们问起这段历史,我们可以自豪地说:那年,我们曾携手同行,用温暖照亮了前路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏