2022年春天,两座千年古城同时按下暂停键,济南的趵突泉依旧喷涌,却不见往日的观泉人潮;南京的秦淮河依然流淌,却少了画舫笙歌,济南与南京,一座北方泉城,一座南方古都,因奥密克戎变异毒株的同时侵袭,在疫情地图上被标记为相同的颜色,却在各自的抗疫实践中,演绎出同源异彩的韧性叙事。

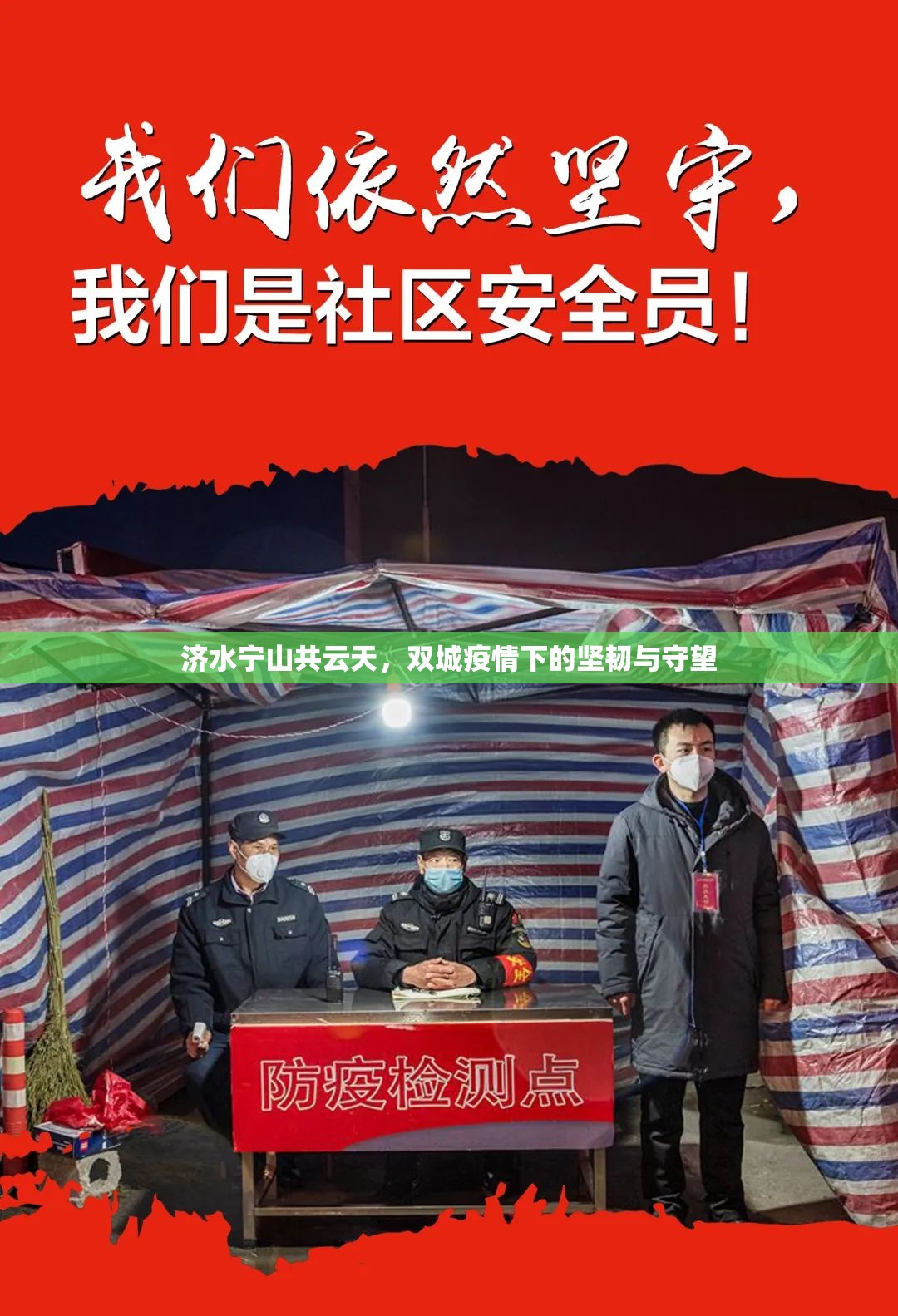

双城抗疫呈现“同源异策”的鲜明特征,南京依托“大数据+网格化”的精细管理模式,将千万级人口城市的防控精准到每一个小区单元;济南则发挥“基层党组织+志愿者”体系优势,构建起市、区、街道、社区四级联防网络,南京在首轮核酸筛查中即启用40个移动检测方舱,济南则创新推出“核酸采样电子地图”实现居民分流,两种模式看似路径不同,却共同体现了超大城市治理现代化的重要尝试——在应急状态下,如何平衡精准防控与社会运行的双重需求。

疫情下的文化基因呈现出有趣的地域差异,南京市民在核酸检测点前排出有序长队,安静中自带着六朝古都的从容气度;济南大爷们则保持着“老师儿”的爽朗,在封控小区里隔空喊话,互唠家常,以齐鲁特有的豁达消解着疫情带来的紧张,这种文化心理的差异,在应对危机时转化各具特色的韧性表达:南京的秩序理性与济南的乡土温情,共同构成了中国人应对灾难的精神谱系。

两座城市在疫情中并未各自为战,当济南出现医疗物资短期紧张时,南京紧急协调周边企业生产调配;当南京需要保供蔬菜时,山东寿光的绿色通道即刻开启,更令人动容的是,两座城市都在自身承压的情况下,仍向上海等更严峻地区伸出援手——济南派出多支医疗队携物资南下,南京则开放中转站为长三角物流提供支持,这种“于逆境中仍援手”的担当,彰显了中华文明“天下观”的当代实践。

经此一疫,双城都在反思中成长,南京进一步完善了特大城市的公共卫生应急响应机制,将数字治理能力提升到新高度;济南则强化了基层社区的服务功能,推动“15分钟生活圈”与应急保障体系深度融合,这些疫情防控的“地方性知识”,通过国家层面的机制化总结,正在转化为中国城市治理的共享智慧。

济南与南京,两座依水而生的城市,一座见证着黄河文明的厚重,一座承载着长江文化的灵动,疫情终将退去,但双城在危机中展现的治理智慧、人文精神和互助情怀,如同济水与长江,最终都汇入中华民族复兴的浩荡洪流,这份跨越地理距离的共振与守望,不仅书写了两座城市的抗疫记忆,更在艰难时刻照亮了人类共同前行的道路——唯有团结协作,方能共克时艰。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏