2022年春季,沈阳这座东北中心城市面临了自2020年以来最严峻的疫情考验,作为辽宁省省会、东北地区重要的交通枢纽和工业基地,沈阳的疫情防控不仅关乎千万市民的健康安全,也对区域经济发展产生重大影响,本文将通过系统梳理沈阳疫情发展的时间线、防控措施和数据分析,全面呈现这座城市的抗疫历程。

疫情时间线与数据追踪

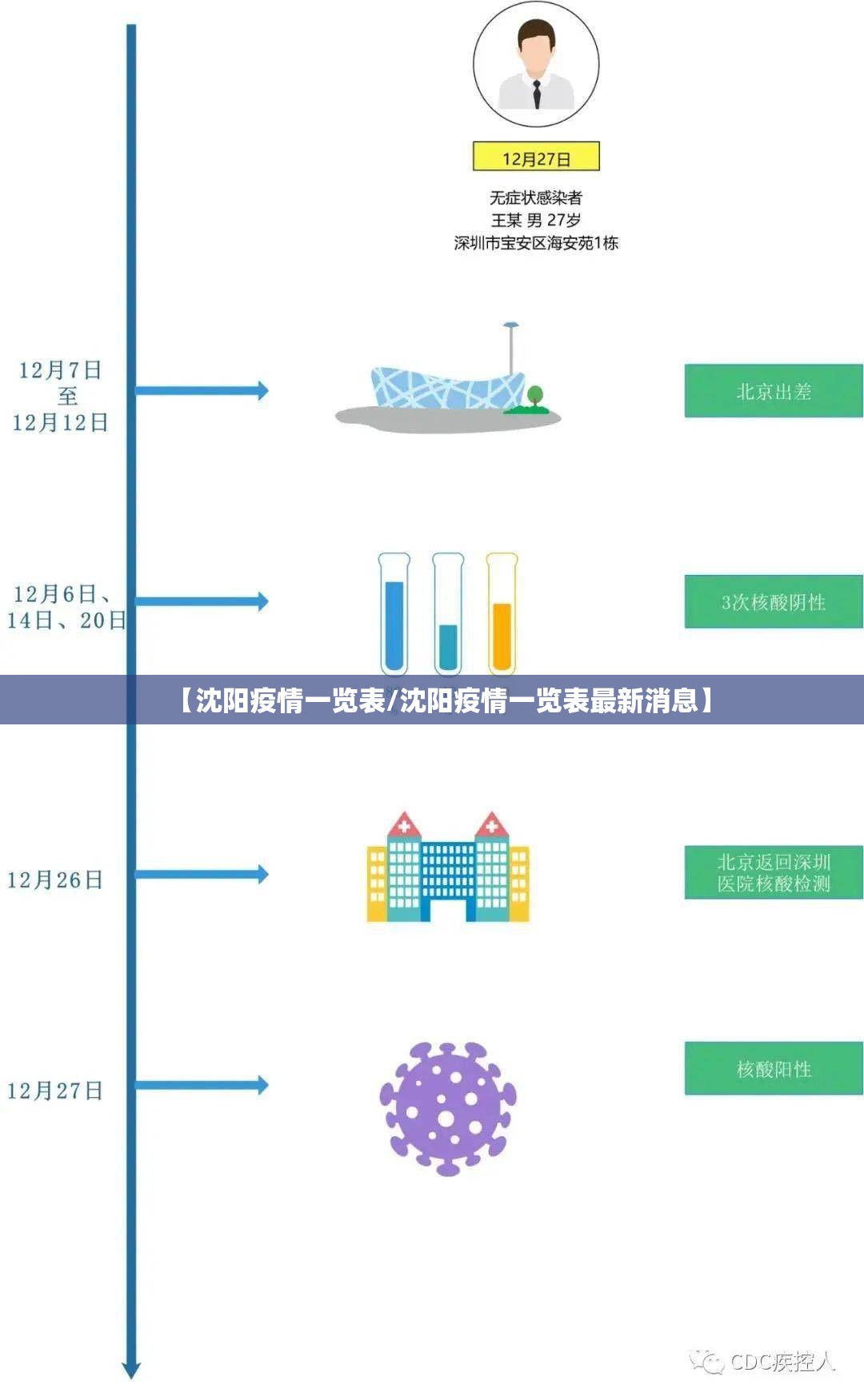

根据沈阳市卫生健康委员会发布的数据,2022年3月初开始,沈阳出现新一轮新冠肺炎疫情,3月6日,沈阳报告本轮疫情首例确诊病例,随后感染人数呈上升趋势,3月15日至4月5日期间,沈阳经历疫情高峰,单日新增本土确诊病例最高达到38例(3月23日),无症状感染者单日最高达82例(3月24日)。

4月中旬开始,随着防控措施见效,新增病例数呈现下降趋势,到5月初,每日新增病例降至个位数,5月15日后实现社会面清零,截至2022年6月1日,沈阳本轮疫情累计报告确诊病例487例,无症状感染者1326例,无死亡病例。

与2020年和2021年的疫情相比,2022年沈阳疫情呈现传播速度快、隐匿性强的特点,主要毒株为奥密克戎变异株BA.2进化分支,基本再生数(R0值)达到9.5,是原始毒株的5-6倍。

多层次防控体系构建

面对传播力极强的变异毒株,沈阳迅速启动应急响应机制,构建了多层次的疫情防控体系:

区域分级管控:根据疫情风险等级,将全市划分为封控区、管控区和防范区,最高峰时,全市设有封控区56个,管控区89个,涉及居民约35万人,每个区域实施不同的出行和核酸检测要求,实现精准化管理。

大规模核酸检测:沈阳组织开展了多轮全员核酸检测,累计设置采样点超过4200个,投入采样人员1.8万余人,检测能力从疫情初期的每日20万管提升到50万管,采用“10合1”混采检测技术,最高日检测能力达到500万人次。

流调溯源加速:组建2000余人的流调队伍,利用大数据技术构建传播链图谱,平均流调时间从初期的72小时缩短到24小时内,有效切断了传播链条。

物资保障体系:建立市、区、街道三级保供体系,确定98家重点保供企业,组织6000余个社区保供点,确保封控期间居民生活物资供应充足。

经济社会影响与应对措施

疫情对沈阳经济社会运行产生了多方面影响,2022年第一季度,沈阳地区生产总值同比增长3.5%,较2021年同期回落2.8个百分点,社会消费品零售总额同比下降5.3%,尤其是餐饮、旅游等行业受到较大冲击。

为减轻疫情影响,沈阳出台了一系列助企纾困政策:减免小微企业和个体工商户房屋租金约1.2亿元;减免各项税费超过15亿元;发放失业保险稳岗返还资金约3.5亿元;安排20亿元信贷资金支持受疫情影响严重企业。

沈阳推动复工复产精准施策,建立“一企一策”帮扶机制,到5月底,全市规模以上工业企业复工率达到98.7%,重点项目开工率达到92.3%。

疫情防控的特色与创新

沈阳在疫情防控中展现出许多特色做法和创新举措:

工业优势转化:依托装备制造产业基础,本地企业迅速转产口罩、防护服、核酸检测亭等防疫物资,新松机器人公司开发了自动化核酸采样机器人,在部分社区试点使用。

智慧防疫应用:完善“盛事通”APP功能,集成健康码、核酸检测结果、疫苗接种记录、行程轨迹等多项信息,实现“一码通行”,开发智能外呼系统,用于密接人员排查和防疫政策通知。

社区治理创新:推广“三长”联动机制(网格长、楼栋长、单元长),组建临时党支部和志愿者服务队,全市累计招募志愿者超过10万人,参与社区防控和物资配送工作。

就医保障机制:设立黄码医院13家,为风险人群提供医疗服务;开通互联网医院平台,提供线上问诊和药品配送服务;为急危重症患者建立绿色通道,确保疫情期间医疗服务不中断。

经验总结与启示

沈阳疫情应对的经验为大城市疫情防控提供了重要启示:一是需要建立平战结合的应急指挥体系,实现平时预防与战时应对的无缝转换;二是要平衡精准防控与全面防控的关系,既不能“一刀切”,也不能留下漏洞;三是需要加强基层社会治理能力,将社区作为疫情防控的第一道防线;四是要统筹疫情防控与经济社会发展,最大限度减少疫情对生产生活的影响。

截至2022年6月,沈阳疫情已得到有效控制,城市运行逐步恢复正常,全球疫情仍在发展,病毒持续变异,沈阳仍需保持警惕,不断完善常态化疫情防控机制,守护来之不易的抗疫成果。

沈阳的抗疫实践表明,只有坚持科学精准、动态清零的总方针,统筹好疫情防控和经济社会发展,才能最大程度保护人民生命健康和经济社会稳定运行,这座工业重镇在疫情中展现出的韧性和力量,将成为未来应对重大公共卫生事件的宝贵财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏