2020年初,新冠疫情席卷全球,中国各地迅速采取防控措施,沈阳作为东北地区的重要城市,其封城决策备受关注,沈阳并未像武汉那样实施全面的“封城”,而是在2020年12月至2021年初期间,根据疫情发展采取了局部封锁和严格管控措施,本文将详细回顾沈阳疫情的关键时间点、封控措施的实施背景,以及这一决策对城市和居民的影响,并探讨其背后的意义。

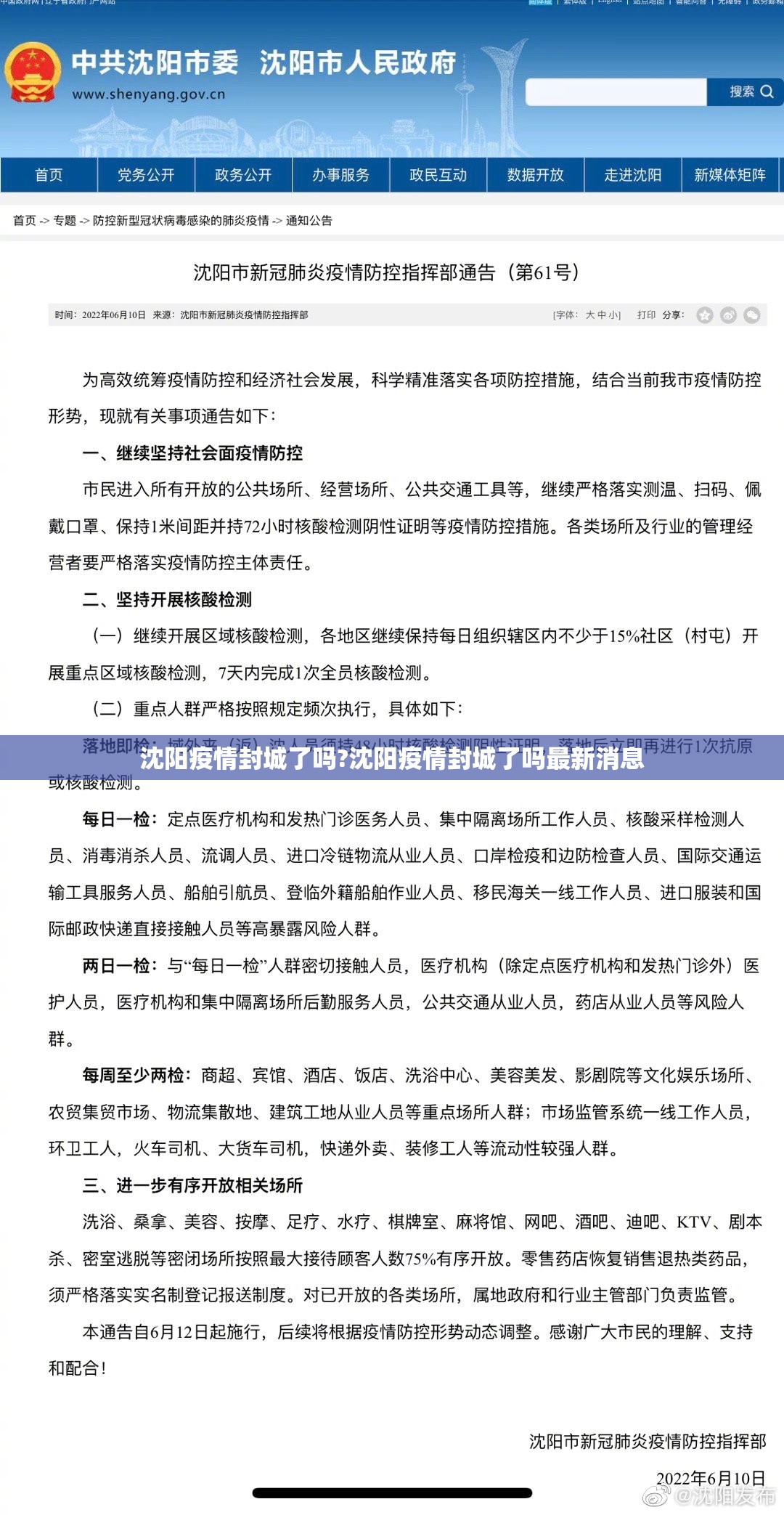

沈阳的疫情封控主要集中在2020年12月下旬,当时,沈阳市出现多起本土确诊病例,主要集中在皇姑区、铁西区等地,为遏制病毒传播,沈阳市政府于2020年12月29日宣布对疫情高风险区域实施封闭管理,包括限制人员出入、暂停公共交通、关闭非必要场所等,这并非全城封锁,而是针对特定区域的“精准封控”,皇姑区的部分小区被划为封闭区,居民需居家隔离,日常生活物资由社区统一配送,这种措施一直持续到2021年1月中旬,随着疫情缓解才逐步解除。

封控决策的背景是沈阳疫情在2020年底的快速反弹,根据沈阳市卫生健康委员会的数据,12月23日至29日期间,沈阳新增本土确诊病例超过30例,且多数与境外输入关联,形成了社区传播链,政府迅速启动应急响应,借鉴了武汉等地的经验,采取了“动态清零”策略,封控措施不仅包括区域封锁,还涉及大规模核酸检测、轨迹追踪和旅行限制,沈阳桃仙国际机场加强了入境管控,市内地铁和公交线路调整运营,以减少人员流动。

这一决策对沈阳产生了深远影响,经济方面,局部封控导致零售、餐饮和服务业受到冲击,许多小型企业被迫歇业,居民收入下降,但与此同时,政府提供了补贴和支持,如减免租金、发放消费券,以缓解经济压力,社会生活方面,封控带来了不便,但也增强了社区的凝聚力,志愿者和医护人员奋战在一线,确保了物资供应和医疗服务的顺畅,居民通过线上平台保持联系,形成了“隔空不隔心”的互助氛围。

从更广的角度看,沈阳的封控措施反映了中国在疫情防控中的“精准化”趋势,与2020年初武汉的全面封城不同,沈阳采用了数据驱动的分区管理,这既减少了整体影响,又有效控制了疫情,世界卫生组织曾称赞中国的快速响应,但也有一些国际舆论质疑封控的可持续性,沈阳的案例显示,短期封控结合科技手段(如健康码、大数据追踪)可以平衡公共卫生与经济发展。

回顾沈阳的封城时刻,它不仅是疫情应对的一个片段,更是城市韧性和治理能力的体现,2021年后,沈阳随着疫苗接种的推进,逐步恢复了正常生活,但这段经历留给人们深刻的启示:在面对全球性危机时,科学决策、社区合作和科技创新至关重要,沈阳及其他城市需继续完善应急体系,以应对可能的新挑战。

沈阳在2020年12月29日实施的局部封控,是疫情中的关键一步,它虽未“封城”,却以精准的措施守护了市民健康,为中国疫情防控增添了宝贵经验,这段历史提醒我们,珍惜当下,共建更 resilient 的社会。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏