“沈阳封城了吗”成为网络热议话题,伴随零星疫情的出现,这座东北中心城市再次成为舆论焦点,在信息爆炸的时代,真相往往被谣言和误解所掩盖,本文将从事实出发,梳理沈阳当前的防疫措施,分析“封城”传闻的由来,并探讨如何在不确定性中保持理性。

沈阳当前的防疫实际情况

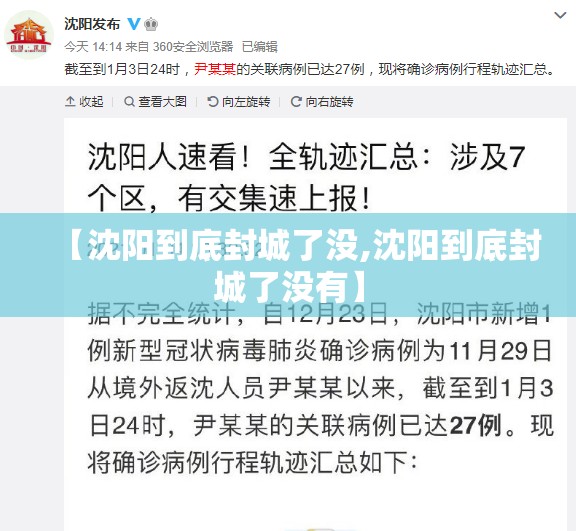

截至最新官方通报,沈阳并未实施全域“封城”,根据沈阳市卫健委发布的信息,当地针对疫情采取了精准防控策略,包括对部分出现病例的区域进行临时管控,开展流调溯源和核酸检测,但并未升级到全市范围的封闭管理。

具体措施包括:对密切接触者所在小区或场所实施短期封闭,组织快速核酸检测;暂停部分室内娱乐场所和大型聚集活动;加强公共场所的健康码查验和体温检测,这些措施旨在最小化对社会经济的影响,同时遏制病毒传播,所谓“封城”更多是局部和临时性的管控,而非全面封锁。

“封城”谣言的起源与传播

“沈阳封城”的传闻并非空穴来风,其起源可能与以下因素相关:一是部分市民对临时管控措施的误解,将局部封闭简单等同于“封城”;二是个别自媒体为博取流量,夸大或扭曲官方信息;三是疫情带来的焦虑情绪,促使人们急于寻找确定性,从而轻信未经证实的消息。

类似现象在以往疫情中屡见不鲜,2021年南京疫情时,“封城”谣言也曾引发恐慌性采购和社会混乱,这反映了公众在危机中对信息的敏感性和脆弱性,社交媒体的放大效应更是加速了谣言的扩散,使得局部问题被误读为全局事件。

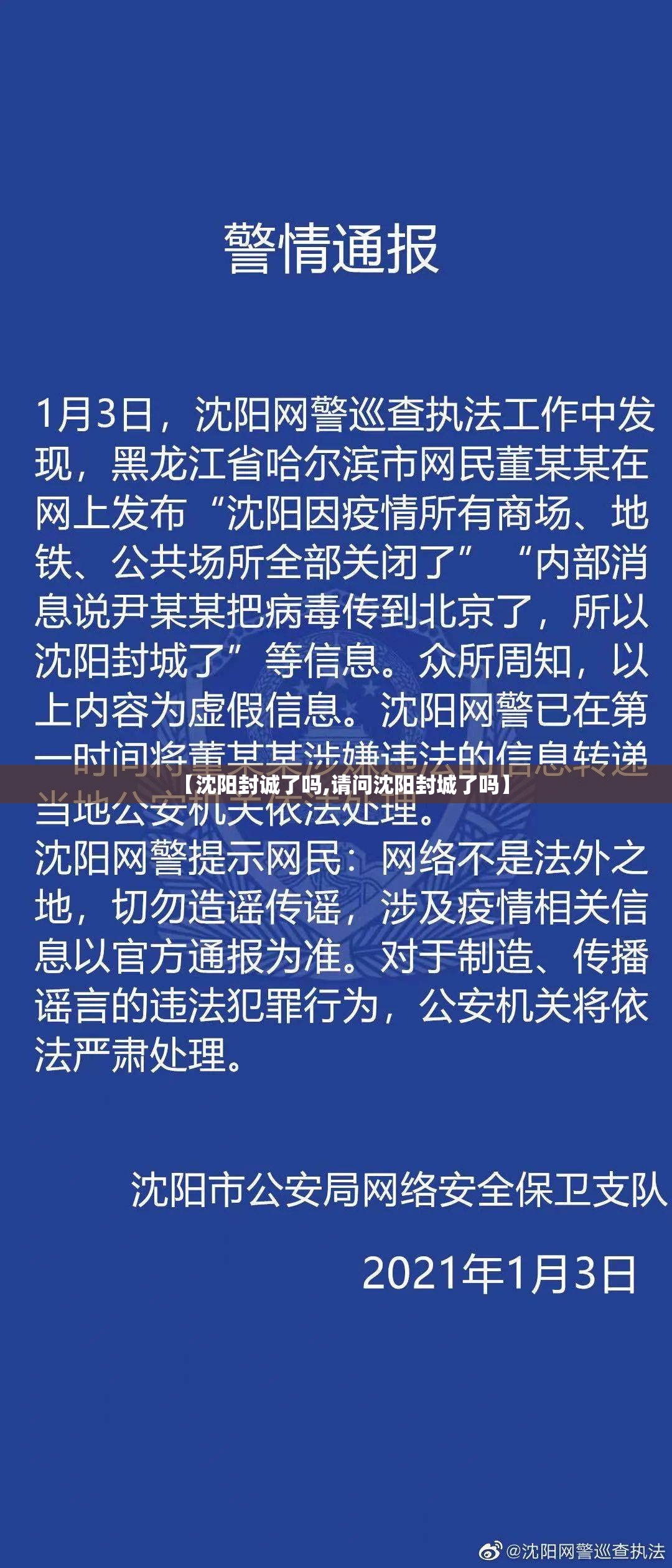

官方回应与信息透明的重要性

面对传闻,沈阳市政府和官方媒体迅速辟谣,通过新闻发布会、社交媒体账号和主流媒体,官方明确强调“不存在全域封城”,并呼吁公众以权威渠道为准,这种及时回应有助于稳定社会情绪,避免不必要的恐慌。

信息透明是应对疫情谣言的利器,当政府及时公布数据、解释政策时,公众的信任度会显著提升,反之,如果信息滞后或模糊,谣言便会趁虚而入,沈阳此次的快速反应,体现了疫情防控中信息公开的价值。

理性看待疫情,避免过度反应

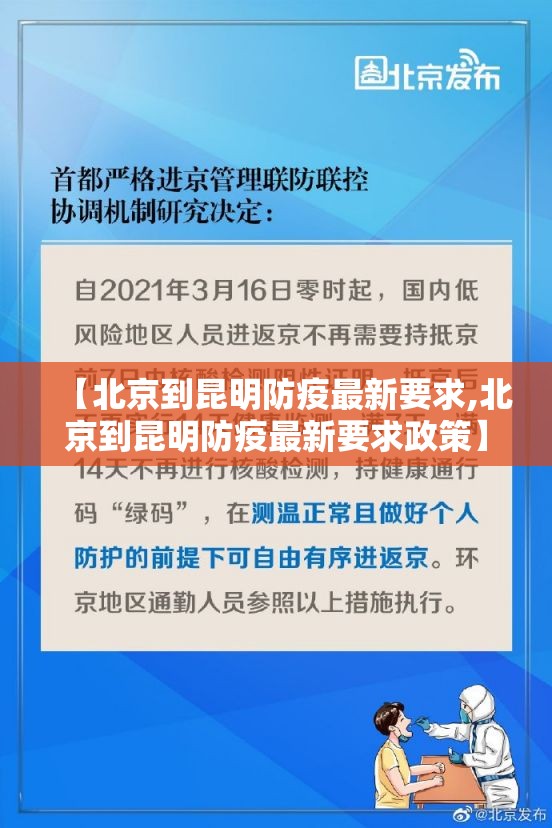

疫情反复已成为全球常态,而“封城”传闻背后的深层问题,是如何在不确定性中保持理性,公众应学会甄别信息源,以官方发布为准,避免被情绪化内容误导,理解防疫政策的渐进性和科学性——临时管控是为了更快地恢复常态,而非倒退。

更重要的是,社会应建立更强的心理韧性,疫情不仅是公共卫生挑战,也是对公众心态的考验,通过科学知识普及和社区支持,我们可以减少盲目恐慌,转向合作与配合。

真相与共情的力量

“沈阳封城了吗”这一问题,折射出时代中的集体焦虑,但真相是,沈阳正以精准和理性的方式应对疫情,而非简单化地“封城”,在抗击疫情的路上,我们需要的是事实而非谣言,是冷静而非恐慌,是共情而非指责。

唯有如此,我们才能穿越迷雾,抵达更安全的彼岸。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏