2021年5月,一则“沈阳确诊病例流调轨迹公布”的消息在网络上迅速传播,令人意外的是,公众的焦点并非仅仅集中在疫情本身,而是被其中频繁出现的“鸡架”一词吸引,一位确诊的沈阳市民在短短几天内多次购买鸡架,这一细节瞬间引爆了社交媒体,网友戏称:“沈阳人真是鸡架的忠实粉丝!”在这看似轻松的话题背后,隐藏着一段关于城市文化、民生韧性与新冠疫情的深刻叙事。

鸡架:沈阳的味觉符号

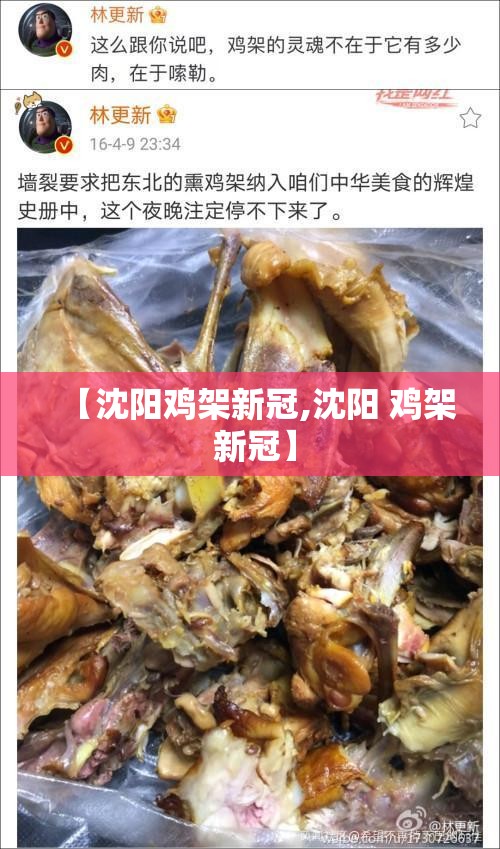

鸡架,顾名思义,是鸡骨架经过烹制后的小吃,在沈阳乃至整个东北地区有着不可撼动的地位,它价格低廉,却滋味十足——或熏或烤,或拌或炒,配上一瓶老雪(雪花啤酒),便是沈阳人日常生活中的“小确幸”,这种食物起源于资源相对匮乏的年代,人们不愿浪费任何食材,于是将鸡骨架重新加工,竟意外创造了一种独特的地方风味,久而久之,鸡架成了沈阳饮食文化的象征,代表着这座工业城市的朴实、坚韧与创造力。

新冠疫情中,鸡架意外“出圈”,正是因为它是沈阳人生活方式的缩影,流调轨迹中的“鸡架记录”并非偶然,而是这座城市味觉记忆的集体写照,正如武汉的热干面、广州的早茶,食物在危机中反而成为情感的纽带,唤起人们的归属感与凝聚力。

新冠疫情:挑战与应对

沈阳的疫情故事是中国抗疫斗争的一个片段,2020年初,新冠疫情爆发,沈阳作为东北重要的交通枢纽和工业中心,面临着严峻的防控压力,政府迅速采取行动,封锁高风险区域、开展大规模核酸检测、推行健康码管理,这些措施有效遏制了病毒的扩散,疫情的反扑(如2021年的局部爆发)也暴露了城市治理中的挑战:流调信息的公开透明、民生经济的平衡、以及公众心理的波动。

在这个过程中,鸡架成了一个小小的“减压阀”,当流调轨迹公布后,网络上没有出现对确诊者的指责,而是对“鸡架热爱”的共鸣与调侃,这种反应不仅减轻了疫情带来的紧张氛围,也体现了社会对个体的包容——疫情之下,每个人都是平凡生活中的普通人,渴望一口熟悉的味道,一份简单的快乐。

韧性城市:文化的力量

沈阳鸡架与新冠的交集,更深层次地揭示了一座城市的韧性,韧性(resilience)不仅体现在医疗系统的应对能力,更在于文化认同和社会凝聚力,食物作为一种文化符号,在危机中发挥了意想不到的作用,它提醒人们,生活仍在继续,平凡中的滋味足以支撑人们度过艰难时期。

疫情期间,沈阳的鸡架小店并未沉寂,许多老字号通过外卖、社区团购等方式维持经营,市民们也以“消费支持”回应,形成了一种互助生态,这种微观经济上的坚持,反映了底层民生顽强的生命力,正如一位沈阳网友所说:“疫情再难,也得啃个鸡架,日子还得过下去。”

反思与启示

沈阳鸡架与新冠的故事,不仅是一个轻松的网络插曲,更值得深入反思,它展现了公共危机中“人性化叙事”的重要性,流调信息原本是冷冰冰的数据,但通过生活细节的呈现,反而拉近了人与人之间的距离,它凸显了地方文化在危机治理中的软性作用——城市品牌不仅关乎经济,更是一种精神资源。

这一事件也提醒我们,疫情的影响远超出卫生健康领域,它渗透到社会、文化和经济的每一个角落,未来的城市治理需要更加注重人文关怀,将文化韧性纳入危机应对体系,让人们在不确定性中依然能找到归属与希望。

沈阳鸡架与新冠的偶然交汇,成了一座城市抗击疫情的独特注脚,在流调轨迹的背后,是沈阳人对生活的热爱、对困境的豁达,以及一份根植于市井的文化自信,疫情终将过去,但鸡架的滋味会长久留存——它不仅是一种食物,更是一个关于韧性与重生的故事,正如沈阳这座城市,历经工业转型的阵痛、疫情考验的艰难,却始终保持着那份朴实而强大的生命力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏