2022年深秋,西宁市民的手机被一则通知刷屏——为应对突发疫情,全市将实施临时交通管制,这则看似冰冷的封路通知,不仅改变了城市的运行节奏,更成为观察中国城市应急管理体系的微观窗口,封路通知背后,是公共安全与民生保障的双重考量,是现代城市治理中精准防控与人文关怀的深刻平衡。

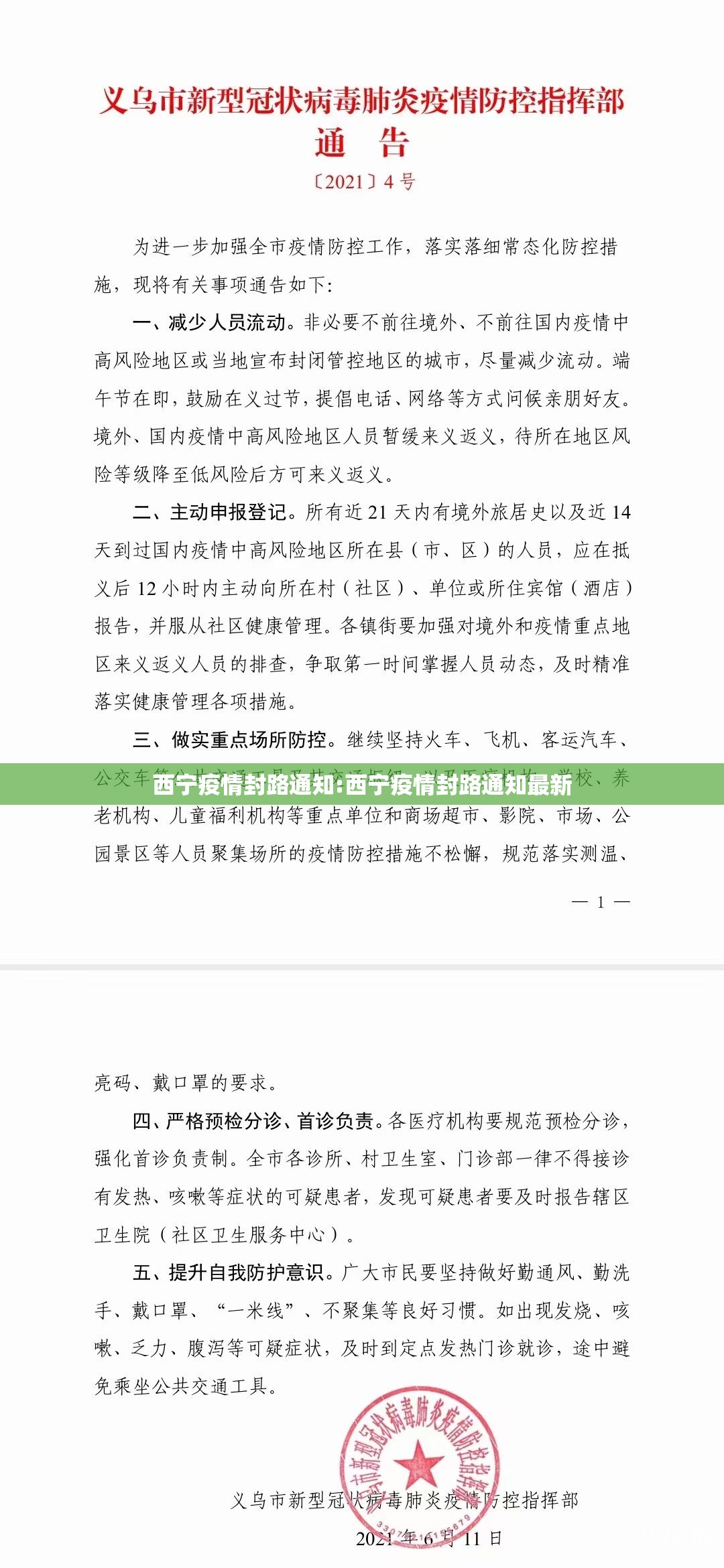

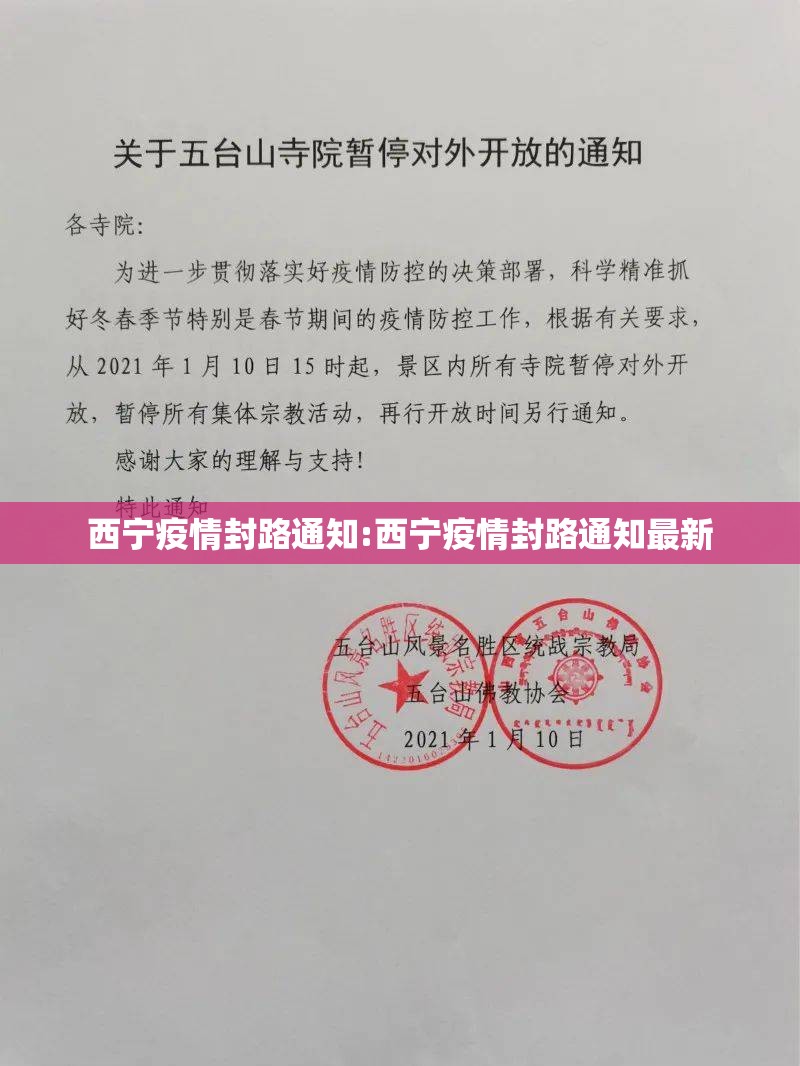

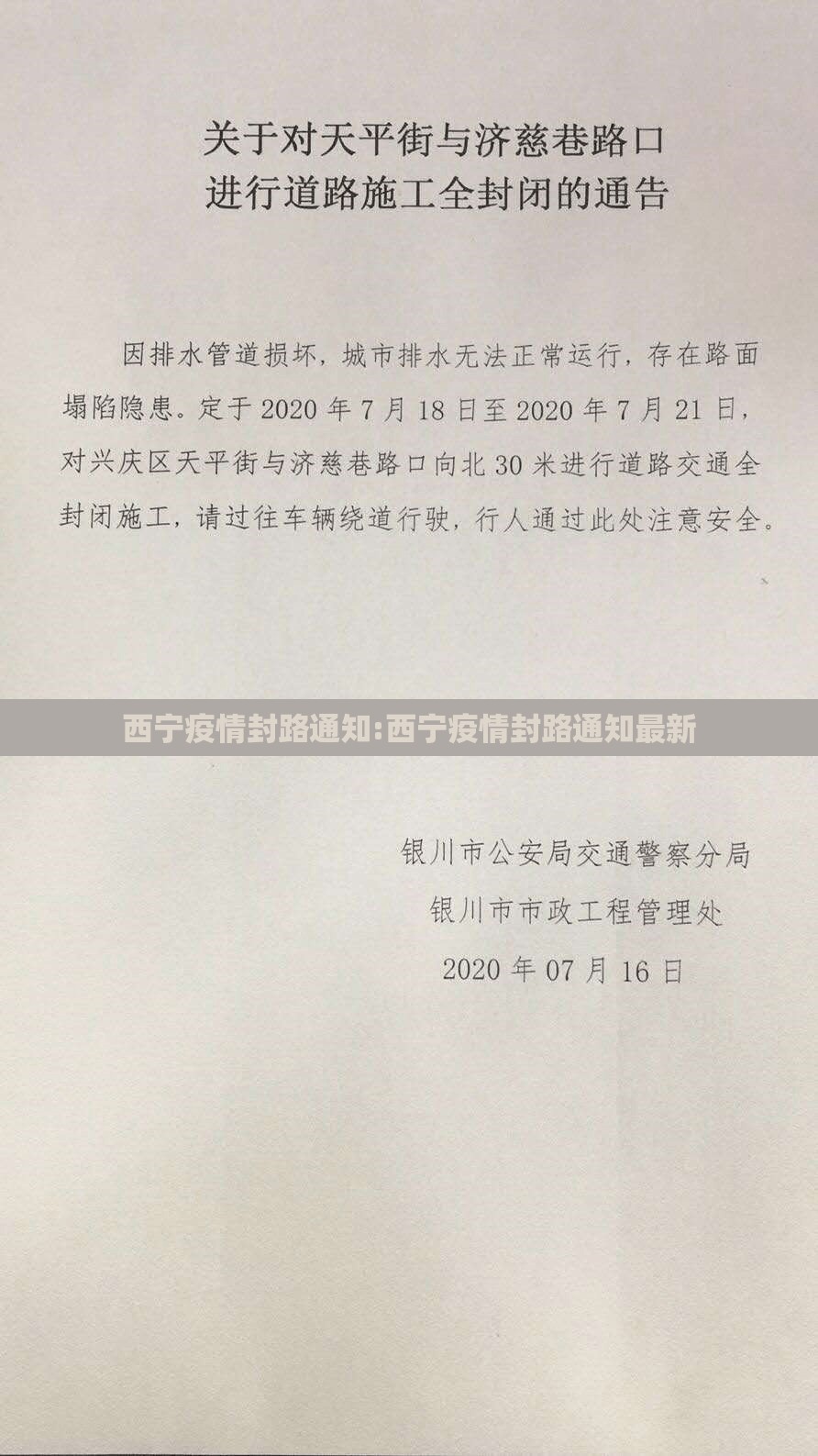

西宁疫情封路通知的发布绝非简单决策,而是建立在科学研判基础上的应急响应机制,根据流行病学调查结果,病毒传播链与特定区域高度关联,实施精准封控成为阻断传播的关键手段,通知详细规定了管制范围、起止时间、豁免车辆类型及特殊情况处理流程,体现了“精准防控、分类管理”的现代治理理念,这种透明度不仅减少了公众恐慌,更赋予防疫措施以合法性和公信力。

封路通知的文字背后,是一套精密运转的城市保障系统,通知中特别注明“医疗救护、物资运输、应急抢险等车辆凭证明通行”,这一条款确保了城市生命线的持续畅通,社区工作人员连夜组建物资配送网络,商超启动“无接触配送”模式,这些配套措施与封路通知形成有机整体,共同构筑起特殊时期的城市运行保障体系,西宁的实践表明,封路不是简单的一封了之,而是需要建立相应的补偿机制来维持城市机体的正常代谢。

封路通知带来的不仅是出行方式的改变,更是社会心理的微妙变化,最初的不安与焦虑逐渐转化为理解与配合,这种转变源于通知传达的科学精神和政府后续行动的支撑,社区微信群里的互助信息、志愿者招募令、心理热线号码——这些附着在封路通知周边的信息生态,共同构建了抗疫的心理防护网,市民们开始重新发现社区的邻里价值,阳台音乐会、云端读书会等自发活动,展现出特殊状态下的人文韧性。

从更广阔的视角看,西宁封路通知折射出中国疫情防控的策略演进,相比疫情初期的全域静态管理,此次通知显示出更精准的划分、更短的响应时间和更完善的保障体系,这种演进建立在两年多来的抗疫经验积累和大数据技术支撑基础上,体现了我国公共卫生应急管理体系的成熟与进步,每一份封路通知都是疫情防控的重要历史记录,为未来应对突发公共卫生事件提供宝贵参考。

封路通知的解除与发布同样值得关注,西宁在疫情得到控制后,按照“分区分级、差异化防控”原则,有序恢复交通通行,解封不是简单的撤除路障,而是伴随着核酸检测频次调整、场所码管理优化等配套措施的综合决策过程,这种有收有放的节奏掌控,反映了现代城市治理中对“精准度”与“时度效”的深刻把握。

西宁的疫情封路通知,表面上是一纸行政指令,实质上却是城市治理能力的试金石,它测量着政府应急响应的速度、科学决策的精度和人文关怀的温度,同时也检验着市民的文明素养和社会凝聚力,当道路暂时封闭,人性的通道却更加敞开;当物理空间受限,社会的支持网络却更加紧密,这种特殊时期的特殊体验,正在重塑我们对城市本质的理解——城市不仅是砖瓦水泥的构造,更是人与人相互依存、共渡难关的生命共同体。

每一次封路通知的发布,都是对城市治理体系的一次压力测试,也是对市民文明素养的一次集中检验,西宁的经历证明,唯有将科学决策与人文关怀相结合,将严格防控与精细服务相统一,才能在阻断病毒传播的同时,保持城市生命的活力与温度,当最后的封路设施撤除,城市恢复往日的车水马龙,那段特殊时期的记忆将转化为城市应对未来挑战的宝贵经验与精神财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏