呼和浩特作为内蒙古自治区的首府,近年来在疫情防控方面面临着严峻的挑战,随着全球疫情的持续演变和国内局部疫情的反复,呼和浩特的防疫工作不仅关系到本地居民的健康安全,也对整个内蒙古乃至全国的防疫大局产生重要影响,本文将全面分析呼和浩特的防疫情况,包括其面临的挑战、采取的策略以及未来的展望。

防疫背景与挑战

呼和浩特地处中国北部,是内蒙古的政治、经济和文化中心,人口密集且流动性大,这为疫情防控带来了多重挑战,作为交通枢纽,呼和浩特的白塔国际机场和多个火车站每日接待大量旅客,增加了输入性疫情的风险,冬季寒冷的气候条件使得病毒更易传播,尤其是呼吸道疾病的高发季节,防疫压力进一步加大,呼和浩特拥有多所高校和大型企业,学生和务工人员的流动频繁,给疫情监测和管理带来了复杂性。

2022年以来,呼和浩特多次出现局部疫情,尤其是奥密克戎变异株的传播,导致防疫形势一度紧张,在2022年冬季,呼和浩特曾出现聚集性疫情,涉及多个社区和学校,迫使政府采取紧急措施,如局部封控和大规模核酸检测,这些挑战不仅考验着城市的应急能力,也暴露了防疫体系中的一些短板,如资源分配不均和信息沟通不畅。

防疫策略与措施

面对这些挑战,呼和浩特政府制定并实施了一系列科学的防疫策略,主要体现在以下几个方面:

-

强化监测与预警机制:呼和浩特建立了多层次的疫情监测系统,包括机场、火车站和公路检查站的体温检测和健康码查验,利用大数据和人工智能技术,对高风险人群进行精准追踪,确保早发现、早隔离、早治疗,通过“青城码”等本地健康管理平台,居民可以实时上报健康状况,政府也能快速响应疫情变化。

-

大规模核酸检测与疫苗接种:在疫情高发期,呼和浩特组织了多次全员核酸检测,确保覆盖所有城区和郊区,政府还积极推动疫苗接种工作,尤其是针对老年人和儿童等脆弱群体,截至2023年,呼和浩特的疫苗接种率已超过90%,有效构建了群体免疫屏障。

-

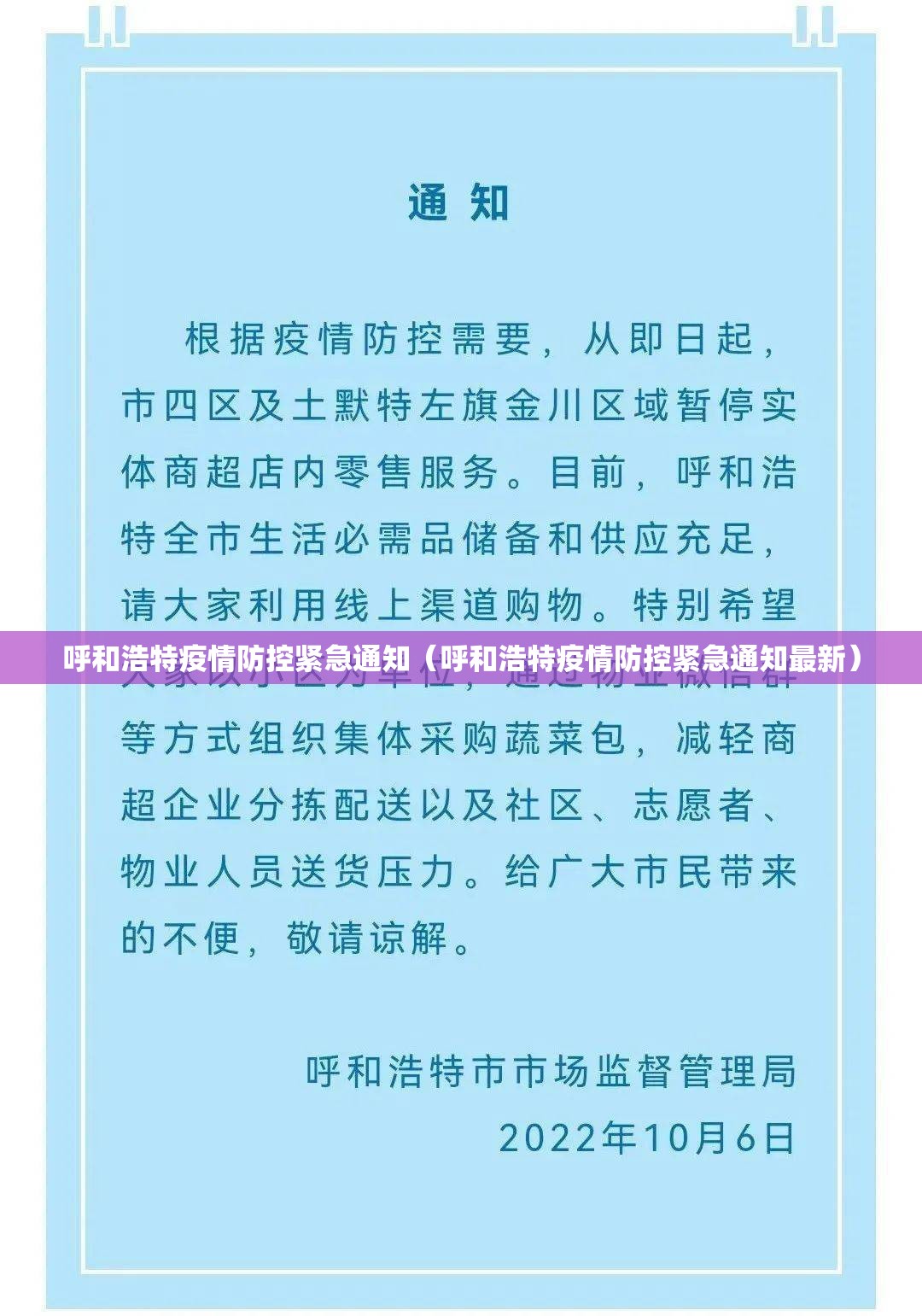

社区防控与公共服务优化:社区是防疫的第一线,呼和浩特加强了社区管理,实行网格化防控,确保每个社区都有专人负责疫情监测和生活保障,政府优化了公共服务,如提供在线医疗咨询和物资配送服务,减少人员聚集风险,在封控期间,政府还确保了生活必需品的供应,避免了社会恐慌。

-

科学宣传与公众参与:呼和浩特通过媒体和社交平台广泛宣传防疫知识,提高公众的防护意识,政府鼓励居民参与防疫工作,如志愿者服务和疫情报告,形成了群防群控的良好氛围,这种公众参与不仅减轻了政府的压力,也增强了社会的凝聚力。

成效与反思

呼和浩特的防疫措施取得了显著成效,根据官方数据,2023年以来,呼和浩特的疫情总体可控,没有出现大规模爆发,快速响应机制和科学防控策略有效降低了感染率和死亡率,经济和社会秩序逐步恢复,在2023年春季的一波疫情中,呼和浩特仅用两周时间就控制了传播,避免了封城等极端措施。

防疫工作也暴露出一些问题,资源分配不均,尤其是医疗资源在郊区和农村地区相对匮乏,信息透明度有时不足,导致公众误解和焦虑,在疫情初期,部分居民对防控政策的不理解曾引发小范围的不满情绪,这些问题提醒政府,未来需进一步优化资源配置和沟通机制。

展望未来,呼和浩特的防疫工作将更加注重科学性和可持续性,随着全球疫情进入常态化阶段,呼和浩特需要从应急防控转向长期管理,政府应继续加强公共卫生体系建设,如增加医疗设施投入和培训专业人员,需推动数字化防疫,利用5G和物联网技术提升监测效率,呼和浩特还应加强区域合作,与周边省市共享防疫经验和资源,共同应对未来可能出现的疫情挑战。

呼和浩特的防疫情况展现了城市在危机中的韧性与创新,通过科学策略和公众参与,呼和浩特不仅守护了居民的健康,也为其他城市提供了宝贵经验,随着防疫体系的不断完善,呼和浩特有望在保障公共卫生的同时,实现经济社会的全面发展。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏