2020年初,新冠肺炎疫情突如其来,全球陷入一场前所未有的公共卫生危机,作为中国北方的重要港口城市和经济中心,天津也在这场疫情中经历了严峻的考验,本文将以2020年天津疫情爆发时间为核心,回顾天津在疫情初期的应对措施、关键时间节点及其社会影响,并总结抗疫经验与启示。

疫情初期背景与天津的首例输入

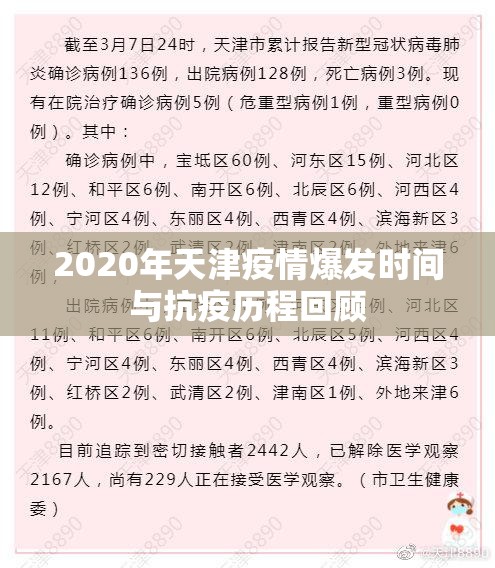

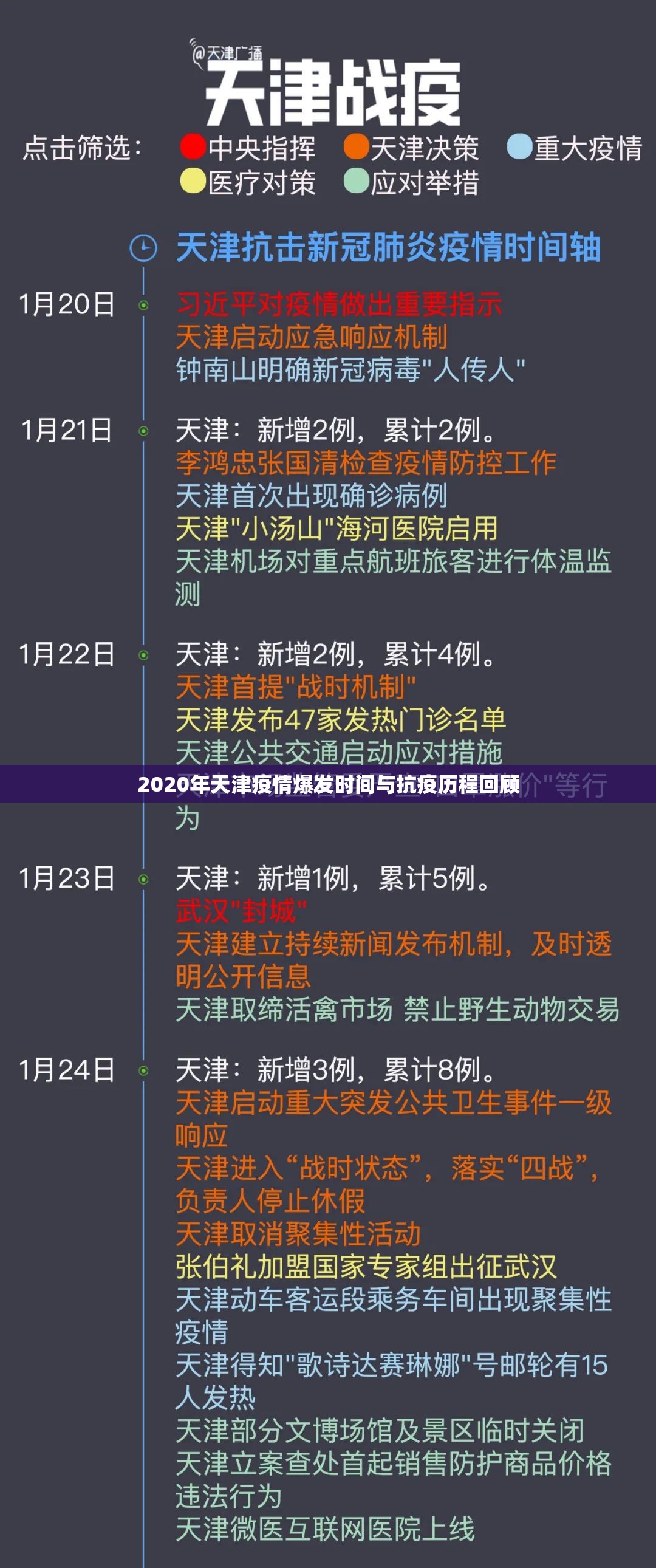

2020年1月,新冠肺炎疫情在武汉集中暴发,并迅速向全国扩散,天津作为交通枢纽和人口密集城市,面临较高的输入性风险,根据公开报道,天津的首例新冠肺炎确诊病例出现在2020年1月21日,患者为一名从武汉返津的居民,这一时间点标志着天津正式进入疫情防控状态,与全国多数大中城市的疫情爆发时间基本同步。

随后,天津市政府迅速启动应急响应机制,于1月24日(除夕)宣布启动重大突发公共卫生事件一级响应,全面加强疫情监测、社区管控和医疗资源调配,这一阶段的疫情主要以输入性病例为主,但随着春节人员流动,本地传播风险逐渐上升。

关键时间节点与疫情发展

2020年天津的疫情发展可分为几个关键阶段:

-

1月下旬至2月初:输入性病例高峰

这一时期,天津的病例数量较快增长,多数病例与武汉旅行史或接触史相关,2月2日,天津报告首例新冠肺炎死亡病例,进一步凸显了疫情的严峻性,全市医疗机构进入战时状态,发热门诊和定点医院全力运转。

-

2月中旬至3月:本地传播与防控升级

随着社区传播的出现,天津疫情进入复杂阶段,2月9日,天津宝坻区百货大楼聚集性疫情暴发,成为本地传播的典型事件,导致多个相关病例,这一事件促使天津加强了区域性封锁和大规模核酸检测,防控措施进一步收紧。 -

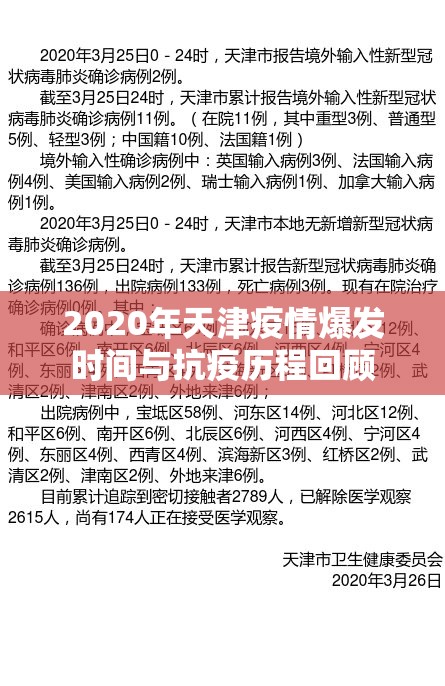

4月以后:疫情平稳与常态化防控

经过两个多月的努力,天津疫情在4月初得到有效控制,每日新增病例降至个位数或零增长,4月30日,天津宣布将应急响应级别从一级下调至二级,标志着疫情防控进入常态化阶段。

天津的抗疫措施与成效

面对疫情,天津采取了一系列科学、严格的防控策略:

- 早发现、早隔离:通过社区网格化管理、交通枢纽测温等措施,快速识别和隔离疑似病例。

- 大规模核酸检测:在宝坻区等疫情集中区域开展全员筛查,有效切断了传播链。

- 信息公开与舆论引导:每日召开新闻发布会,及时公布疫情数据和政策调整,增强了公众信心。

- 医疗资源统筹:调动全市医疗力量,支援定点医院,并组建援鄂医疗队支援湖北。

这些措施使得天津在较短时间内控制了疫情蔓延,截至2020年5月,天津累计报告新冠肺炎确诊病例不足200例,死亡率处于全国较低水平,抗疫成效显著。

社会影响与启示

2020年天津的疫情爆发不仅是一场公共卫生战役,也对城市运行和社会生活产生了深远影响,经济方面,餐饮、旅游等行业短期受挫,但线上经济和新业态加速发展;社会层面,公众的卫生意识普遍提高,戴口罩、勤洗手成为习惯;治理方面,疫情暴露了公共卫生体系的短板,也推动了天津在疾控体系建设、智慧医疗等领域的改革。

更重要的是,天津的抗疫实践为后续应对突发公共卫生事件提供了宝贵经验:一是强调科学防控与精准施策相结合,二是注重政府与公众的协同合作,三是加强区域联防联控机制。

回顾2020年天津疫情爆发的时间线与抗疫历程,我们看到了一座城市在危机中的 resilience(韧性)与担当,从1月21日首例病例出现,到4月疫情基本受控,天津用快速响应、科学管理和全民参与赢得了这场战斗,天津仍需总结经验,完善公共卫生体系,为应对可能的风险做好准备,而这段历史,也将成为城市记忆中的重要一页,提醒我们珍惜健康、敬畏自然、团结前行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏