香港作为国际金融中心和交通枢纽,其疫情发展一直备受关注,自2020年初新冠疫情爆发以来,香港经历了多轮疫情波动,其中既包括本土传播病例,也有输入病例的影响,本文将从数据、政策和社会因素等多角度分析香港疫情的主要来源,探讨其是以本土传播为主,还是输入病例占主导,并反思这一问题的复杂性。

疫情背景与数据概览

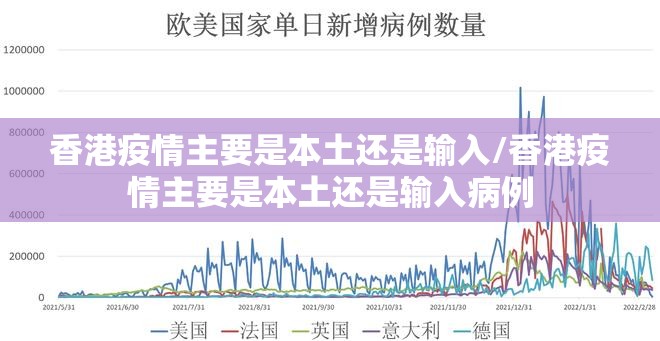

香港的疫情发展可大致分为几个阶段:初期(2020年)以输入病例为主,中期(2021年)本土传播加剧,2022年以来)则呈现本土与输入交织的态势,根据香港卫生署的数据,截至2023年,香港累计确诊病例超过200万例,其中输入病例占比约10%-15%,其余多为本土传播或相关个案,在2022年初的第五波疫情中,本土传播病例激增,日均新增病例一度超过数万例,而输入病例则相对稳定,日均不足百例,这一数据表明,本土传播曾是香港疫情的主要驱动力。

输入病例的作用不容忽视,香港作为国际枢纽,每日有大量入境人员,包括旅客、商务人士和回港居民,尽管香港实施了严格的入境隔离和检测政策(如“0+3”安排),但变异毒株(如Omicron)的输入仍可能导致本土传播的再次爆发,2022年多个本土群组感染追溯至输入病例,说明输入病例是疫情反复的重要诱因。

本土传播的主导因素

本土传播在香港疫情中占主导地位,原因多方面,香港人口密度高,居住环境拥挤,尤其是劏房和公屋等区域,容易形成传播链,社会活动频繁,如餐饮、购物和公共交通,进一步加剧了社区传播,疫苗接种率在疫情初期较低,尤其是长者群体,导致本土传播快速扩散,2022年的第五波疫情中,本土传播病例主要集中在社区和家庭群组,反映出社交距离措施的不足和本地防控的挑战。

香港的防疫政策在应对本土传播时曾出现波动,社交距离措施时紧时松,加上公众疲劳感,使得本土传播难以根除,经济和社会压力也促使政府权衡防控与民生,导致本土传播周期性地反弹。

输入病例的影响与管控

尽管本土传播占主导,但输入病例始终是香港疫情的重要变量,香港的国际地位决定了其必须保持一定程度的开放,但这也带来了输入风险,输入病例主要通过机场和隔离酒店传入,其中无症状或潜伏期病例可能逃避检测,引发本土传播,2021年底的Omicron输入病例就曾导致本土群组爆发,凸显了输入管理的漏洞。

为应对输入风险,香港实施了严格的入境措施,包括核酸检测、隔离要求和疫苗通行证,这些措施在一定程度上控制了输入病例数量,但无法完全阻断,随着全球疫情变化,香港逐步调整政策(如减少隔离天数),输入病例的占比有所上升,但通过精准防控,其对本土地影响相对有限。

本土与输入的交互作用:动态平衡

香港疫情的本质是本土传播与输入病例的交互作用,在疫情平稳期,输入病例可能通过隔离措施被有效控制;但在爆发期,本土传播会成为主流,这种动态平衡使得香港疫情难以简单归类为“本土为主”或“输入为主”,2023年以来,随着香港与内地及国际的恢复通关,输入病例比例略有上升,但本土传播仍占大多数,反映出香港在“防输入”和“控本土”之间的艰难权衡。

从公共卫生角度看,香港疫情的双重性要求政策兼具灵活性和韧性,加强本地监测、提高疫苗接种率是关键,同时需优化入境管控以降低输入风险。

结论与展望

总体而言,香港疫情主要以本土传播为主导,尤其在爆发期,社区传播是病例增长的主因,但输入病例作为“火花”,不时引发本土疫情,使其成为不可忽视的因素,香港需继续强化本地防控,如推广疫苗和改善医疗系统,同时保持入境政策的科学性,以在开放与安全间找到平衡,只有通过全面策略,香港才能应对疫情的双重挑战,迈向复苏。

香港的经验也提醒全球:在全球化时代,疫情无国界,本土与输入病例的界限日益模糊,协同防控才是出路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏