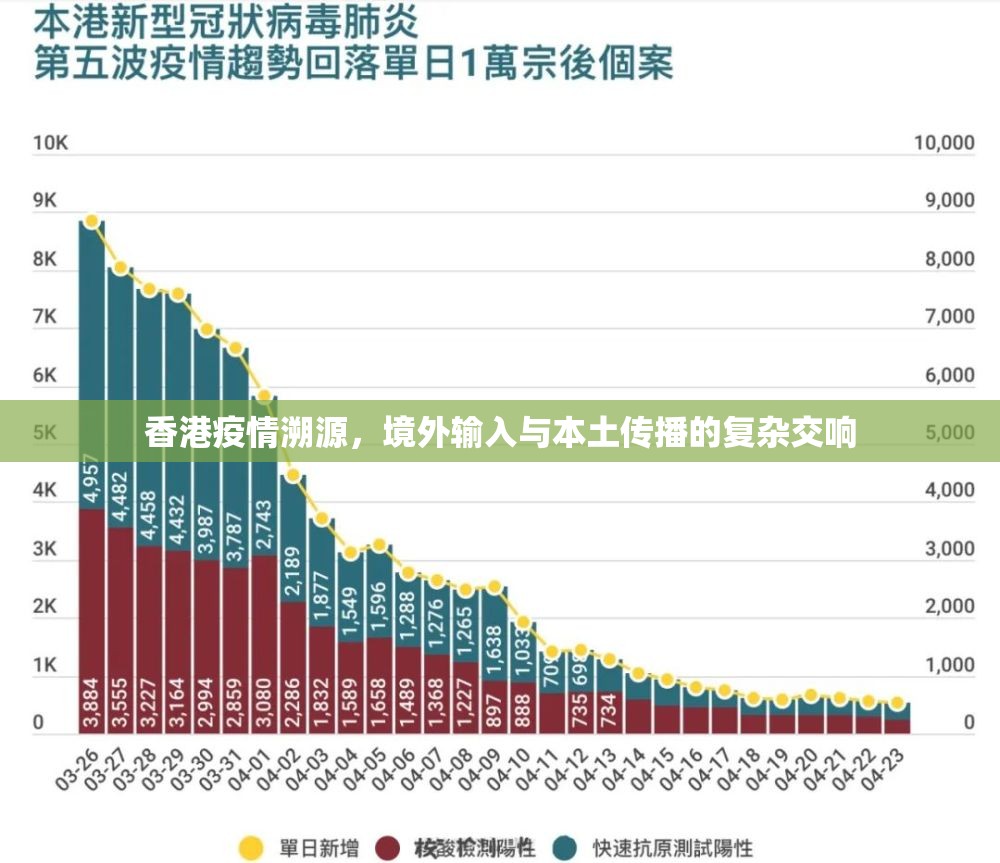

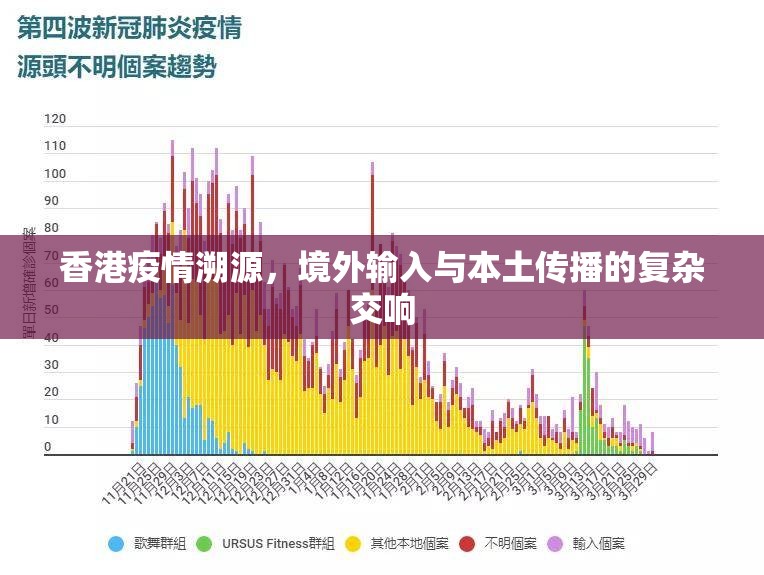

香港第五波疫情的暴发,如同一场突如其来的风暴,引发了全社会对病毒来源的深刻追问,当人们审视疫情传播链时,一个关键问题浮出水面:香港疫情是否主要由境外输入引发?科学溯源显示,这并非简单的二元命题,而是境外输入与本土传播相互交织的复杂交响。

从基因测序数据来看,香港疫情确实与境外输入存在不可分割的联系,2022年初奥密克戎变异株BA.2亚型在香港的暴发,经全基因组测序比对,与来自印度、菲律宾、巴基斯坦等地的输入病例高度同源,香港作为国际航空枢纽,每日都有大量境外人员往来,成为病毒输入的天然通道,特别是机组人员、海员等豁免群体的防疫漏洞,成为疫情爆发的重要突破口,这些科学证据明确指向境外输入是香港疫情的重要源头。

将疫情简单归咎于“境外输入”是一种危险的过度简化,病毒输入后能否形成社区传播,取决于本地的防疫体系与社会环境,香港人口密度高居全球前列,劏房、笼屋等密集居住环境为病毒传播提供了温床;老年群体疫苗接种率初期偏低,导致感染后重症率升高;防疫政策在“动态清零”与“与病毒共存”之间的摇摆,也造成了防控措施的不连贯性,这些本土因素如同干柴,一旦遇到境外输入的火星,便迅速燃成燎原之势。

香港疫情的演变揭示了全球疫情时代的残酷真相:在高度全球化的今天,任何国家和地区都无法独善其身,病毒传播本质上是一个全球性问题,境外输入与本土传播的界限正在变得模糊,香港案例表明,单纯的“堵截”策略已不足以应对变异病毒的传播特性,需要建立更加立体、多维的防御体系。

从公共卫生角度看,重要的问题不在于寻找责任归属,而在于如何构建更有效的防控网络,香港疫情暴露出国际旅行防控标准不统一、隔离措施执行不到位、高风险人群保护不足等系统性问题,这些教训值得所有国际枢纽城市汲取:必须建立基于科学风险评估的分级管控机制,加强国际防疫协作,统一防控标准,同时提升本地医疗体系的承压能力。

面对未来,香港需要制定更具韧性的防疫策略,这包括:建立更灵敏的病毒监测系统,确保早期发现输入病例;加强疫苗接种特别是老年群体的接种率;改善基层市民居住环境,减少病毒传播条件;制定清晰且稳定的防疫政策,避免摇摆不定造成的防疫疲劳,更重要的是,要加强与内地的防疫协作,同时参与国际防疫合作,共同应对全球公共卫生挑战。

香港疫情溯源给我们的最大启示是:在全球化时代,疫情没有国界,责任也无须相互推诿,真正的解决方案不在于筑起更高的墙,而在于构建更坚固的网——一张能够同时防范境外输入与遏制本土传播的防疫网络,唯有认识到境外输入与本土传播的复杂互动关系,才能制定出更加科学、有效且具人文关怀的疫情防控策略,这不仅是香港的必修课,也是全球各国面临的共同挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏