清晨,一位拉萨居民裹紧藏袍查看零下5度的低温预警,同时一位香港市民轻装出门时留意着28度的湿热指数,两地天气预报的差异,不仅呈现了地理气候的鲜明对比,更折射出中国大地上的多元文明图景,拉萨与香港,一座是世界屋脊上的神圣之城,一座是南海之滨的国际都会,它们通过每日的天气报告,悄然进行着一场跨越千山万水的对话。

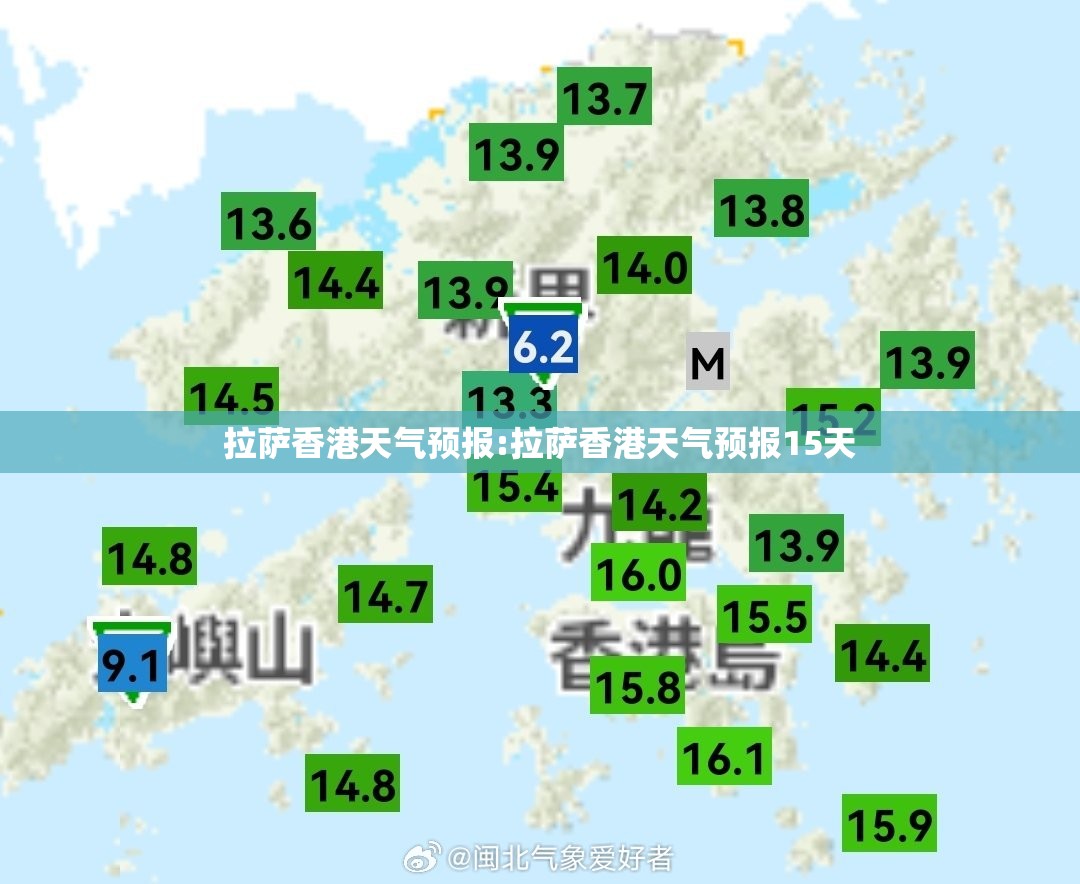

青藏高原的拉萨享有“日光城”的美誉,其天气预报呈现典型的高原大陆性气候特征:年温差小、日温差大,冬季寒冷干燥,夏季凉爽宜人,3650米的海拔使得这里的紫外线强度格外醒目,空气质量常保持优良等级,相比之下,香港的亚热带季风气候则塑造了另一番景象:四季不明显而湿季干季分明,夏季高温多雨,冬季温和干燥,城市热岛效应、湿度变化和偶尔的台风预警成为香港天气报告的常态内容。

两座城市天气预报背后的科技支撑系统,恰是观察中国现代化进程的独特窗口,拉萨气象站始建于1955年,从最初的基础观测到如今配备卫星遥感、雷达探测等先进技术,实现了对高原复杂天气的精准预测,香港天文台则拥有140年历史,以其国际化的预警标准和覆盖东南亚的监测网络著称,尽管技术路径各异,两地气象部门在数据共享、技术交流方面合作密切,共同提升预报准确率——这种协作关系恰如两座城市在国家发展中的定位:各具特色,又相辅相成。

天气预报的服务细节映射出截然不同的生活方式与文化语境,拉萨的天气预报总会特别提示朝圣适宜指数、防晒等级和高原反应风险,服务着以旅游业和宗教文化为核心的城市生态,香港的天气报告则包含船运警示、金融市场运营提醒和跨境交通影响评估,支撑着国际金融中心的高效运转,这些细微差别揭示了一个深刻事实:现代科技服务始终根植于特定的文化土壤与社会需求,天气预报不仅是科学产品,更是文化符号。

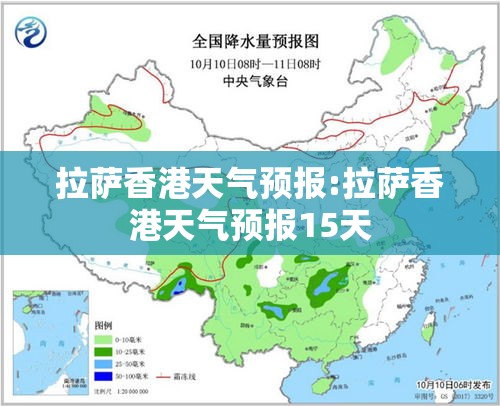

从更宏大的视角看,两座城市的天气系统正共同面对气候变化的挑战,青藏高原被称为“亚洲水塔”,其冰川消融速度直接影响亚洲主要河流的水资源安全;香港作为沿海城市,则直面海平面上升和极端天气事件的威胁,2018年建立的“高原与沿海气候研究联合实验室”,正是两地专家共同应对气候危机的创新尝试,通过对比分析两地气候数据,科学家们得以更全面把握中国气候变化的整体图景。

每日的天气预报仿佛一条看不见的纽带,连接着雪域高原与南海之滨,当拉萨市民为一场突如其来的降雪做准备时,香港市民或许正在应对暴雨警告,这种同步而非对称的天气体验,构成了国家气象叙事中丰富的复调结构,在两地的天气预报中,我们既能看到国家科技进步的统一性,又能发现地域文化的多样性,这正是“一国两制”下文明共生的生动体现。

天气预报这件日常小事,最终成为我们理解统一性与多样性关系的隐喻,拉萨与香港,通过气象卫星传递的数据流,每天都在述说着一个相同的故事:在这片广袤的土地上,差异不是距离,而是互为补充的美丽维度,当我们同时收听两地的天气报告,听到的不仅是气温和降水的数字,更是中华文明多元一体和谐共生的时代交响。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏