香港第五波疫情如海啸般席卷全城之际,特区政府推行的一系列管控措施引发了全球关注,从疫苗通行证到社交距离限制,从强制检测到隔离安排,这些措施既展现了科学防疫的精准性,也体现了对市民生活的人文关怀,在香港这个高度国际化的城市,疫情管控不仅是一场公共卫生战役,更是社会治理能力的重要考验。

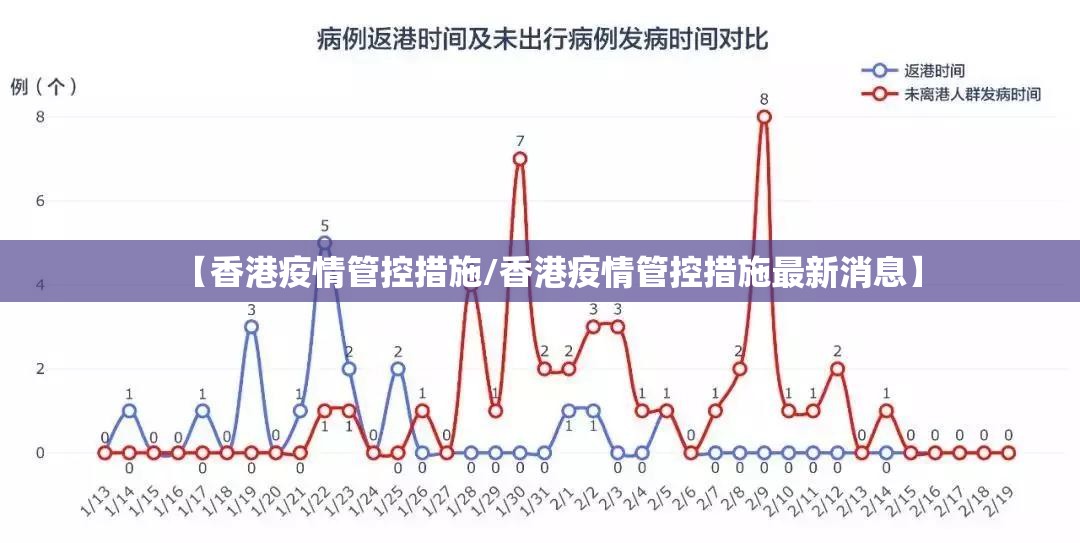

香港疫情管控措施的科学性建立在数据分析和流行病学调查基础上,疫苗通行证制度通过区分接种人群,有效提升了疫苗接种率;分阶段的社交距离措施根据病毒传播系数动态调整,避免了“一刀切”的粗放管理;污水检测和强制检测令的配合使用,实现了病毒溯源与精准阻断的有机结合,这些措施背后是香港医疗专家团队与国际科研机构的紧密合作,确保了决策的科学性与前瞻性。

特别值得关注的是,香港在坚持动态清零的同时,逐步探索与社会经济承受能力相适应的管控模式,政府推出的“防疫抗疫基金”为受影响的行业和个人提供经济支持,展现了管控措施的温度,针对长者、儿童、残疾人士等弱势群体,政府制定了特别的接种和检测方案,避免他们成为防疫链条中的薄弱环节,这种既坚持原则又灵活应变的做法,体现了香港社会治理的成熟度。

香港的疫情管控还凸显了法治精神与社会自觉的良性互动,每项措施的出台都经过法律程序的审慎考量,同时通过多种渠道进行公众咨询和解释,市民虽然面临生活上的不便,但大多表现出高度的公民意识,自觉遵守防疫规定,这种政府与市民之间的互信关系,成为管控措施有效实施的社会基础。

与国际比较,香港的疫情管控呈现出独特的两面性,作为国际金融中心,香港需要保持与世界的联通性;作为中国的一部分,又需要与内地的防疫政策相协调,这种特殊地位使得香港的管控措施必须在多重考量中寻找平衡点,实践证明,香港在保持国际竞争力的同时,有效控制了疫情的蔓延,为全球城市防疫提供了宝贵经验。

疫情管控不仅是技术问题,更是对城市治理体系的全面检验,香港在危机中展现的应变能力、资源配置效率和社会动员能力,反映了其治理体系的韧性,政府各部门的协同作战,公共与私营部门的合作,专业机构与社区组织的联动,共同构成了应对疫情的系统性力量。

随着疫情发展,香港的管控措施也在不断优化调整,从初期的应急响应到现在的精准防控,从单一部门主导到全社会参与,香港正在探索一条符合自身特点的疫情防控路径,这种基于实际情况的持续改进能力,正是现代城市治理的重要标志。

香港的疫情管控措施告诉我们,有效的公共卫生干预需要兼顾科学与人文、效率与公平、短期与长期,在全球疫情尚未结束的背景下,香港的经验与教训将为世界提供重要参考,香港仍需要在疫情防控与社会经济发展之间寻找最佳平衡点,这既是对城市治理能力的持续挑战,也是推动社会进步的重要契机。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏