自2020年初新冠疫情爆发以来,香港作为国际金融中心,面临着严峻的公共卫生和经济挑战,在疫情反复的背景下,香港特区政府推出了一系列纾困措施,政府发钱”成为备受关注的焦点,这一政策不仅体现了政府对市民的关怀,也反映了在特殊时期的经济治理思路。

疫情冲击与政府应对

香港的疫情经历了多轮反复,从最初的输入病例到社区爆发,对经济和社会生活造成了巨大冲击,旅游业、零售业、餐饮业等传统支柱产业遭受重创,失业率上升,许多家庭收入减少,面对这一局面,香港特区政府迅速行动,通过多项措施缓解市民的经济压力。

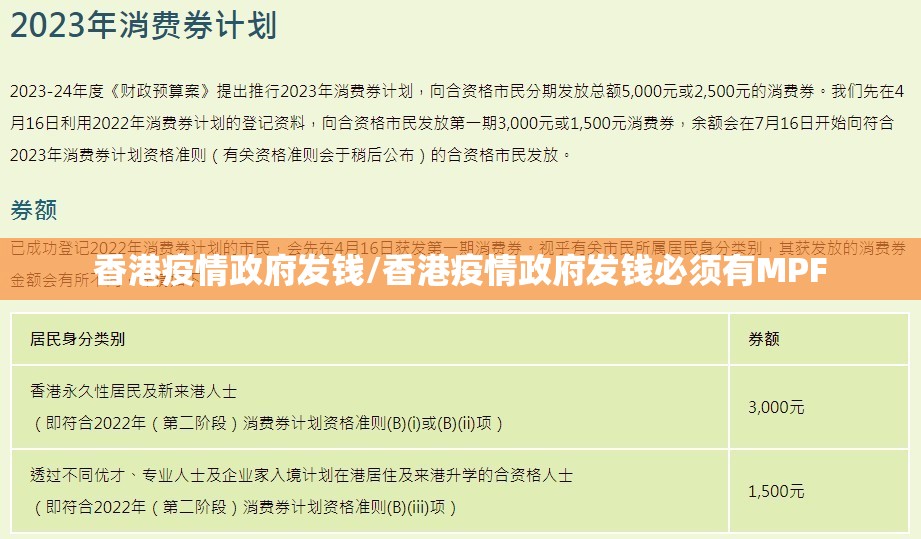

“现金发放计划”是最直接的方式之一,2020年,政府推出了1万港元的现金发放计划,旨在刺激消费、提振经济,这一措施覆盖了约700万市民,总支出超过700亿港元,政府还推出了多项补贴计划,包括工资补贴、行业专项基金等,形成了多层次的纾困体系。

发钱政策的背后逻辑

政府发钱并非简单的“派福利”,而是经过深思熟虑的经济政策,现金发放能够快速注入购买力,刺激本地消费,香港经济高度依赖内需,尤其是在国际旅行受限的情况下,提振本地消费成为关键,现金发放具有普惠性,能够覆盖广大市民,尤其是中低收入群体,帮助他们应对疫情带来的短期困难。

这一政策也面临争议,有人认为,直接发钱可能导致财政压力加大,甚至引发通货膨胀,但香港政府通过精密的财政规划和储备管理,确保了政策的可持续性,香港拥有雄厚的外汇储备和财政储备,这为应对危机提供了有力支撑。

社会反响与效果评估

现金发放计划在社会上引起了广泛反响,许多市民表示,这笔钱帮助他们支付了日常开支,缓解了经济压力,尤其是对于失业或收入减少的家庭来说,这笔钱犹如“及时雨”,消费市场的确出现了一定程度的回暖,部分行业受益于本地消费的增加。

但从长远来看,单纯发钱并不能解决所有问题,香港经济面临的结构性挑战,如产业单一、贫富差距等,仍需通过更深层次的改革来解决,政府也在其他方面发力,例如推动创新科技发展、加强职业培训等,以增强经济的韧性和多样性。

香港的“发钱”政策为其他地区提供了有益借鉴,在全球疫情背景下,直接财政援助成为许多经济体的共同选择,政策的成功离不开科学的规划、高效的执行和透明的监督,香港的经验表明,短期纾困与长期发展必须相结合,才能实现可持续的复苏。

香港仍需继续应对疫情的不确定性,同时推动经济转型,政府的角色不仅是“发钱者”,更是经济复苏的引导者和协调者,通过多元化的政策措施,香港有望在后疫情时代重新焕发活力。

香港疫情下的“政府发钱”政策是一项重要的应急措施,体现了政府对市民的关怀和责任,尽管存在争议,但其积极意义不容忽视,在挑战与机遇并存的时代,香港正以务实和创新的态度,迈向更加稳健的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏