关于“北京疫苗与河南疫苗不一样”的说法在社交媒体上引发热议,许多人疑惑:同为中国生产的疫苗,为何会存在差异?这是否意味着疫苗的质量或效果不同?这种“不一样”并非源于疫苗本身的安全性或有效性差异,而是反映了中国公共卫生策略的科学性、灵活性和地域适应性,本文将从疫苗类型、分配策略、接种方案和公众认知等角度,深入分析这一现象背后的逻辑。

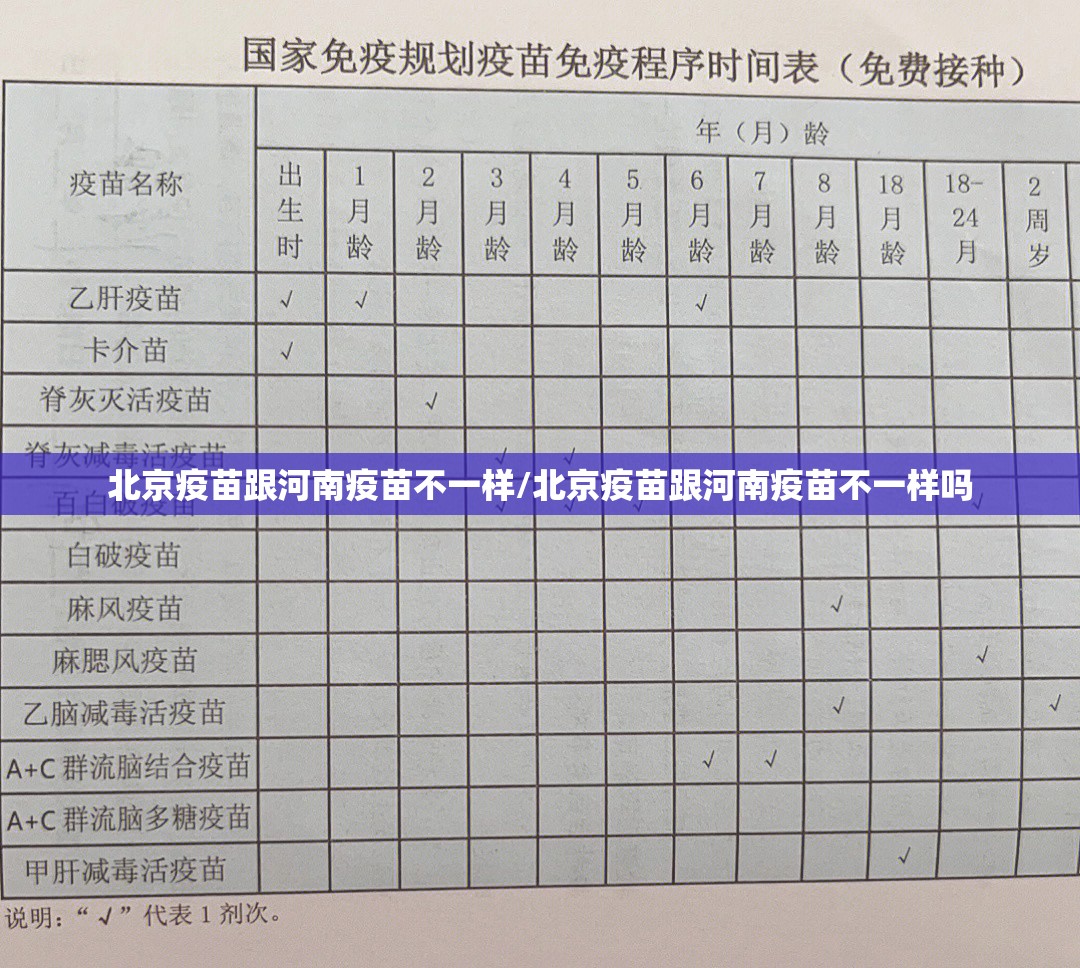

疫苗类型的差异:技术路线的多元化

需要明确的是,北京和河南所使用的疫苗可能属于不同类型,中国目前批准使用的疫苗主要包括灭活疫苗(如国药北京生物、科兴中维)、腺病毒载体疫苗(如康希诺)和重组蛋白疫苗(如智飞龙科马),北京作为首都和政治经济中心,疫苗供应可能更加多元化,例如早期试点接种中可能优先使用了腺病毒载体疫苗或特定品牌的灭活疫苗,而河南作为人口大省,可能更多依赖灭活疫苗等大规模生产能力较强的类型。

这种差异并非随意安排,而是基于科学评估和实际需求,灭活疫苗技术成熟、储存条件简单(2-8℃),更适合人口密集、冷链基础设施参差的地区;而腺病毒载体疫苗单剂接种即可生效,适用于快速覆盖重点人群,两地疫苗的“不一样”实质上是国家针对不同地域特点优化资源配置的结果。

分配与接种策略的地域适应性

疫苗的分配策略是另一个关键因素,北京作为国际交往中心,早期接种重点可能放在涉外人员、高风险行业工作者和大型活动保障上,因此疫苗类型和接种节奏可能更具灵活性,2021年北京冬奥会前夕,为加强免疫屏障,可能引入了不同技术路线的疫苗作为加强针。

相比之下,河南作为农业和劳动力输出大省,更注重疫苗覆盖的广度和速度,2021年河南遭遇洪灾和疫情叠加时,政府可能优先确保灭活疫苗等大规模供应品种的配送,以快速实现农村和偏远地区的接种目标,河南多地曾开展“一老一小”重点人群的专项接种,这也可能导致疫苗品牌和类型的选择与北京略有不同。

这种策略背后的逻辑是:中国幅员辽阔,各地疫情风险、人口结构、医疗资源存在差异,一刀切的疫苗分配反而不科学,通过差异化策略,既能提高接种效率,又能减少资源浪费。

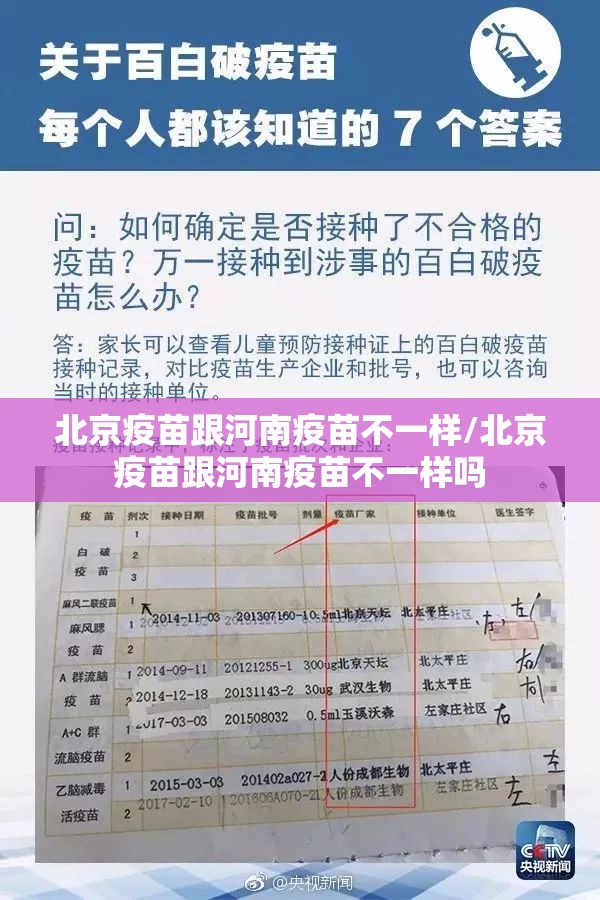

公众认知与信息传播的误区

“北京疫苗和河南疫苗不一样”的说法,部分源于公众对疫苗信息的误解,有人误以为“北京生物”疫苗仅在北京使用,实则其生产基地包括北京、武汉、长春等多地,供应全国,疫苗的包装、批次和外观可能因生产时间或分装厂家不同而略有差异,但这并不影响其安全性和有效性。

信息传播的不对称也加剧了这种认知,大城市居民可能通过更多渠道了解到疫苗类型的多样性,而农村地区群众可能更依赖本地统一的接种通知,看似“不一样”的现象,实际是信息透明度和获取途径的差异所致。

科学视角:疫苗安全性与效果并无本质区别

必须强调的是,所有在中国获批使用的疫苗均经过严格的三期临床试验和药监部门审批,其安全性和有效性有充分保障,无论是北京还是河南使用的疫苗,均符合WHO和中国国家药监局的标准,研究显示,不同技术路线的疫苗在预防重症和死亡方面效果相当,差异主要体现在接种程序(如剂次间隔)和短期免疫反应上。

灭活疫苗需接种两剂,而腺病毒载体疫苗仅需一剂;重组蛋白疫苗则需三剂,但这些差异并不代表孰优孰劣,而是针对不同人群和疫情形势的设计选择,公众无需因“不一样”而担忧,反而应信任国家的整体部署。

差异是公共卫生精细化的体现

归根结底,“北京疫苗与河南疫苗不一样”是中国公共卫生体系精细化、科学化的体现,而非简单的地域歧视或质量分层,通过差异化策略,国家既能应对突发疫情,又能统筹全局资源,最终实现全民免疫屏障的构建。

对于公众而言,关键在于接种疫苗本身,而非纠结于类型或产地,正如钟南山院士所言:“疫苗是战胜疫情的根本手段,无论哪种疫苗,接种比不接种好。”随着疫苗研发和接种策略的持续优化,这种“不一样”或许会更常见,但这正是中国抗疫智慧灵活性的证明。

(字数:约1000字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏