在全球新冠疫情持续蔓延的背景下,疫苗的研发、生产和分配成为各国公共卫生体系的核心任务,中国作为世界上人口最多的国家之一,其疫苗战略不仅关乎国内防控,也对全球抗疫合作具有深远影响,北京和兰州作为中国疫苗研发与生产的重要基地,分别代表了高端科研创新与规模化生产的双重优势,本文将从技术研发、生产能力、分配应用及社会影响等角度,探讨北京疫苗与兰州疫苗在中国抗疫中的作用,并分析其如何共同推动公共卫生体系的完善。

北京疫苗:科研创新的高地

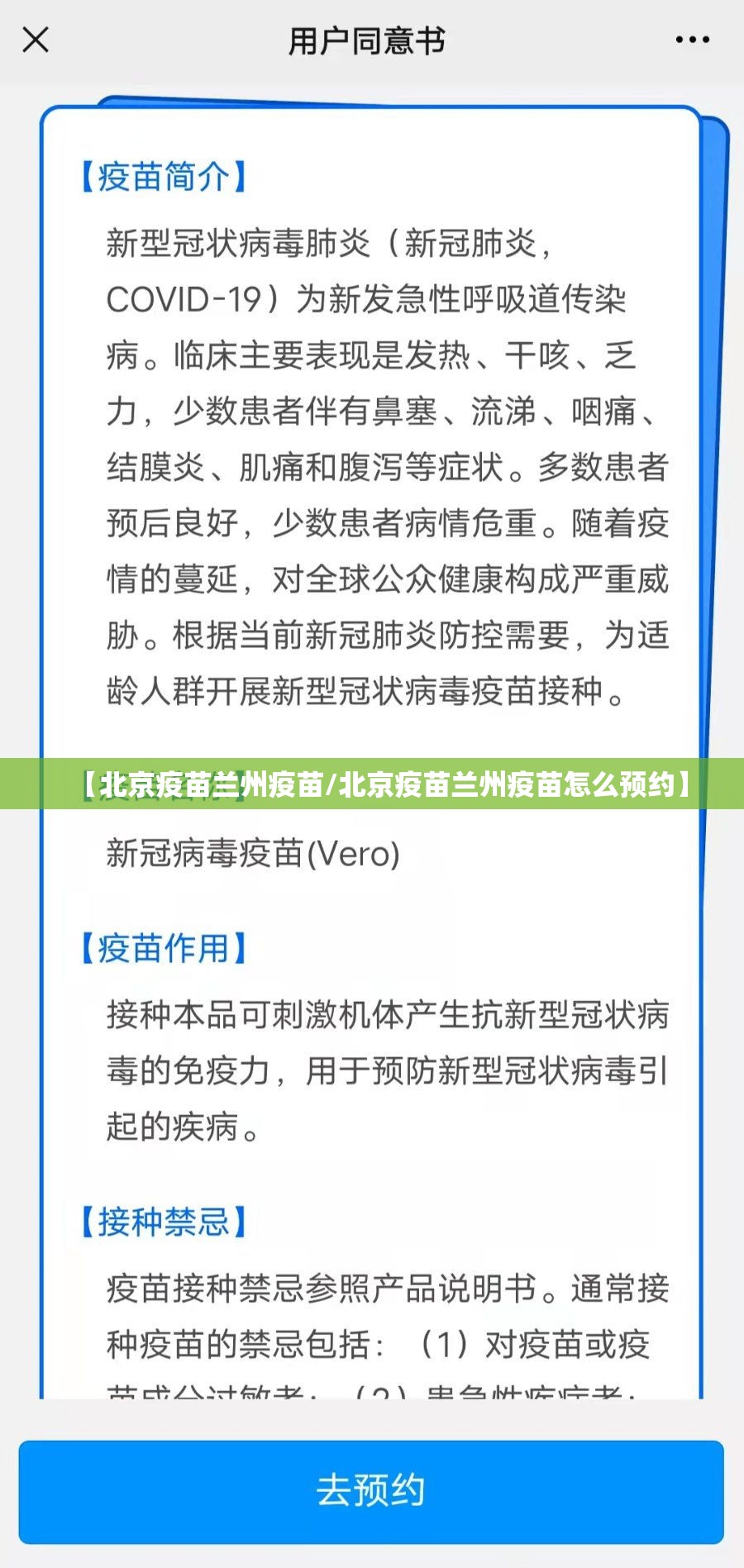

北京作为中国的政治、文化和科技中心,汇聚了众多顶尖科研机构和生物医药企业,在疫苗研发领域,北京依托中国科学院、中国疾病预防控制中心以及北京大学等高校的资源,成为新冠疫苗研发的先行者,国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠病毒灭活疫苗,是中国最早获批上市的疫苗之一,这款疫苗基于传统的灭活技术路线,通过严格的临床试验证明了其安全性和有效性,不仅在国内广泛接种,还获得了世界卫生组织的紧急使用认证,成为全球公共产品。

北京的疫苗研发优势在于其强大的科研能力和国际合作网络,这里不仅有国家级的重点实验室,还吸引了全球顶尖的科学家参与攻关,北京的政策支持和高水平人才集聚,为疫苗的快速研发提供了保障,从基础研究到临床试验,再到规模化生产,北京疫苗体现了“中国速度”与“中国质量”的结合,为国家抗疫提供了坚实的技术支撑。

兰州疫苗:规模化生产的支柱

与北京不同,兰州作为西北地区的工业重镇,以其在生物制品领域的传统优势,成为疫苗规模化生产的重要基地,兰州生物制品研究所是中国历史最悠久的生物制品生产企业之一,隶属于中国医药集团有限公司(国药集团),在新冠疫情中,兰州所承担了新冠疫苗的大规模生产任务,其生产的灭活疫苗与北京所的产品共同构成了国药疫苗的主力。

兰州疫苗的核心优势在于其成熟的生产工艺和强大的产能,依托西北地区的资源优势和国家的政策倾斜,兰州所建立了高效的生产线,确保了疫苗的稳定供应,兰州还在冷链物流和仓储方面具有独特优势,为疫苗的分配和运输提供了便利,在疫情期间,兰州所生产的疫苗不仅满足了国内需求,还通过国际合作出口到多个国家,尤其是发展中国家,体现了中国疫苗的全球担当。

双城联动:研发与生产的协同效应

北京与兰州在疫苗领域的合作,是中国公共卫生体系高效运转的缩影,北京负责前端研发和技术攻关,兰州则专注于后端的规模化生产和质量控制,这种分工协作模式大大提升了疫苗的供应效率,国药疫苗的研发过程中,北京所负责病毒株筛选和临床试验,而兰州所则迅速调整生产线,实现量产,这种联动不仅缩短了疫苗从实验室到市场的时间,还确保了疫苗的安全性和可及性。

两地在人才交流和技术共享方面也密切合作,北京的科研人员经常赴兰州指导生产流程优化,而兰州的技术工人也到北京接受培训,这种双向流动促进了技术的快速落地,政府通过政策引导和资金支持,进一步强化了这种协同效应,使北京和兰州成为疫苗产业链上的关键节点。

社会影响与全球意义

北京疫苗和兰州疫苗的成功,不仅保障了国内疫苗接种的顺利进行,还推动了中国公共卫生体系的现代化,截至2023年,中国疫苗接种率已超过90%,为经济复苏和社会稳定奠定了坚实基础,中国疫苗通过COVAX等国际机制惠及全球,尤其是非洲、东南亚和拉丁美洲地区,展现了中国的国际责任担当。

这一过程也面临挑战,疫苗分配中的公平性问题、变异病毒对疫苗有效性的影响,以及公众对疫苗的信任度等,都需要持续关注和解决,北京和兰州的经验表明,只有通过科技创新、生产协同和国际合作,才能应对全球性公共卫生危机。

北京疫苗和兰州疫苗是中国抗疫斗争中的两大支柱,它们分别代表了科研创新与规模化生产的最高水平,两者的协同合作,不仅体现了中国制度的优势,也为全球抗疫提供了宝贵经验,随着新发传染病的不断出现,北京和兰州将继续在疫苗研发与生产中发挥关键作用,推动构建人类卫生健康共同体,通过持续的技术升级和国际合作,中国疫苗将为全球公共卫生安全作出更大贡献。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏