中国多个地区面临新冠疫情反复的挑战,其中北京和四川的疫情发展尤为引人关注,两地作为经济和文化重镇,其防控措施和疫情态势不仅影响本地居民生活,也对全国防疫大局产生重要影响,本文将从疫情现状、防控策略和社会经济影响等方面分析北京和四川的疫情情况。

北京疫情:精准防控与常态化管理

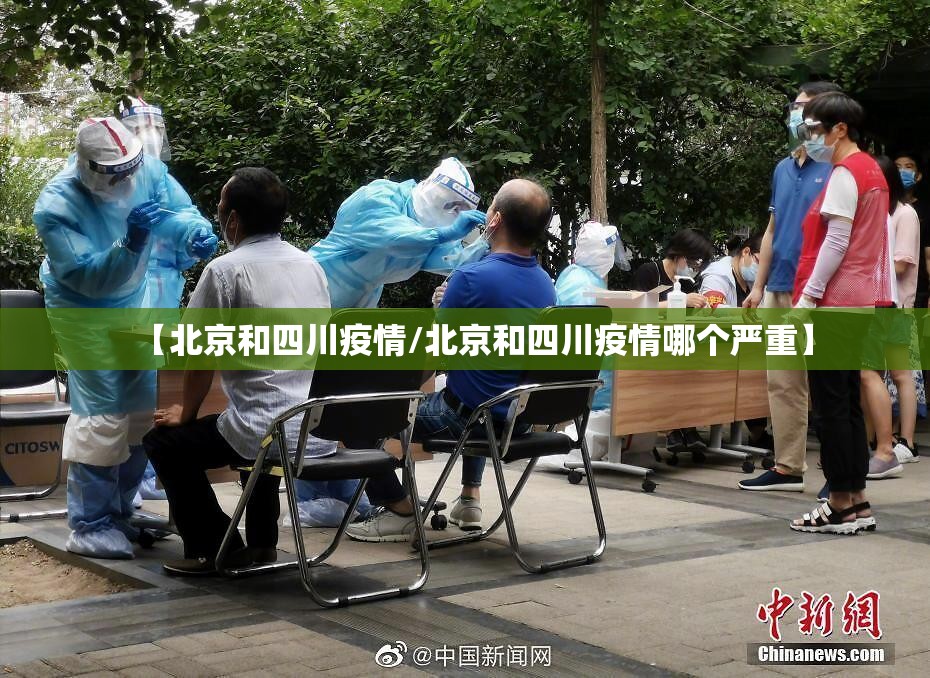

作为首都,北京始终秉持“动态清零”总方针,采取精准化、科学化的防控措施,北京疫情呈现多点散发的特点,主要涉及朝阳、海淀等区域,市政府迅速响应,通过流调溯源、风险区域划分和大规模核酸检测等手段,有效遏制了疫情扩散,对重点区域实行临时管控,要求市民进入公共场所须出示48小时内核酸检测阴性证明,同时加强进口冷链食品和国际邮件的检疫管理。

北京的防控策略强调“快、准、严”,充分利用大数据和健康码技术,实现精准追踪和风险预警,北京还积极推进疫苗接种,尤其是老年人群的加强针接种,以构建免疫屏障,尽管防控措施对部分行业和市民生活造成暂时不便,但整体上保障了城市运行的有序性。

四川疫情:应对本土聚集性传播

四川近期疫情主要集中在成都、绵阳等地,部分病例与本土聚集性活动相关,当地政府迅速启动应急机制,实施区域核酸检测和局部封控,并加强人员流动管理,成都在疫情高峰期暂停了部分娱乐场所运营,并鼓励远程办公,以减少人员聚集。

四川的防控特点在于结合本地实际情况,采取分级分类管理,山区和农村地区通过基层医疗体系加强监测,而城市则依托社区网格化管理,四川注重保障民生,确保物资供应和医疗资源充足,避免因防控导致次生问题。

两地疫情的异同与挑战

北京和四川的疫情均体现了奥密克戎变异株传播快、隐匿性强的特点,但两地应对策略略有不同,北京作为政治中心,防控更为严格,注重与外防输入衔接;四川则更侧重内防扩散,尤其是应对本土传播链,共同挑战在于平衡防控与经济发展,以及缓解公众的疲劳情绪。

社会经济影响与未来展望

疫情对两地经济和社会生活造成了一定冲击,北京的旅游业、餐饮业短期受挫,但线上经济和新消费模式得以强化;四川的制造业和农业面临物流挑战,但政府通过纾困政策助企稳岗,两地均注重保障就业和基本民生,体现了“人民至上”的理念。

北京和四川需继续优化防控措施,提高应急响应效率,同时加强公共卫生体系建设,疫苗接种和科学宣传仍是关键,以增强社会韧性,全球疫情尚未结束,两地需在常态化防控中探索更可持续的模式。

北京和四川的疫情应对彰显了中国防控策略的灵活性和适应性,尽管挑战仍在,但通过科学管理和全社会参与,两地有望在控制疫情的同时,推动经济社会复苏,这场抗疫斗争不仅是公共卫生战役,更是对治理能力和人民团结的考验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏