新冠肺炎疫情自爆发以来,对全球各个地区的公共卫生体系和社会治理能力提出了严峻挑战,不同省份根据自身实际情况采取了多样化的疫情防控策略,本文以四川省和台湾省为例,分析两地在疫情管理方面的异同点,探讨其成效、面临的挑战以及可借鉴的经验,通过比较,不仅可以深化对疫情防控模式的理解,也为未来公共卫生事件的应对提供参考。

四川省疫情管理的特点与成效

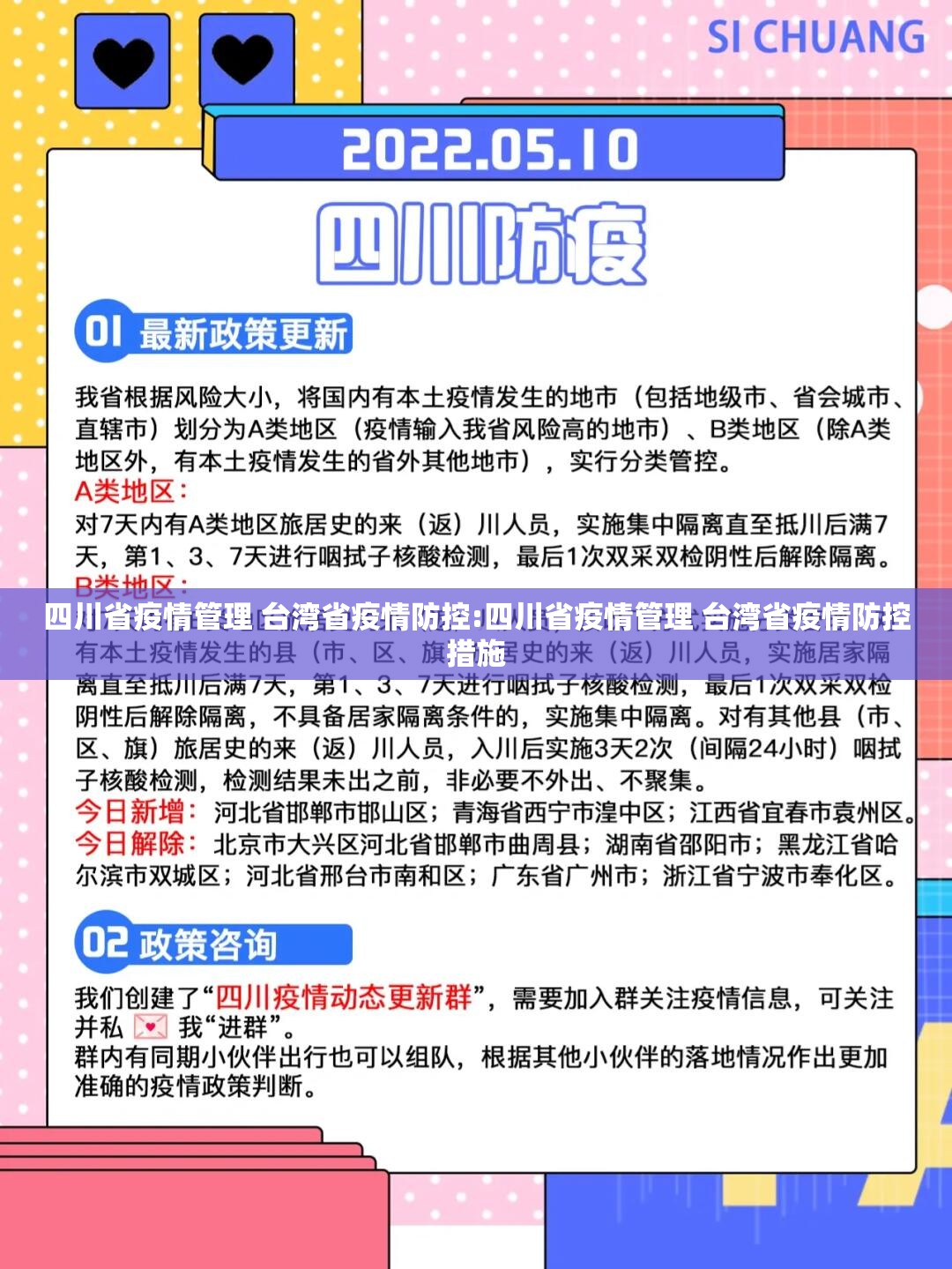

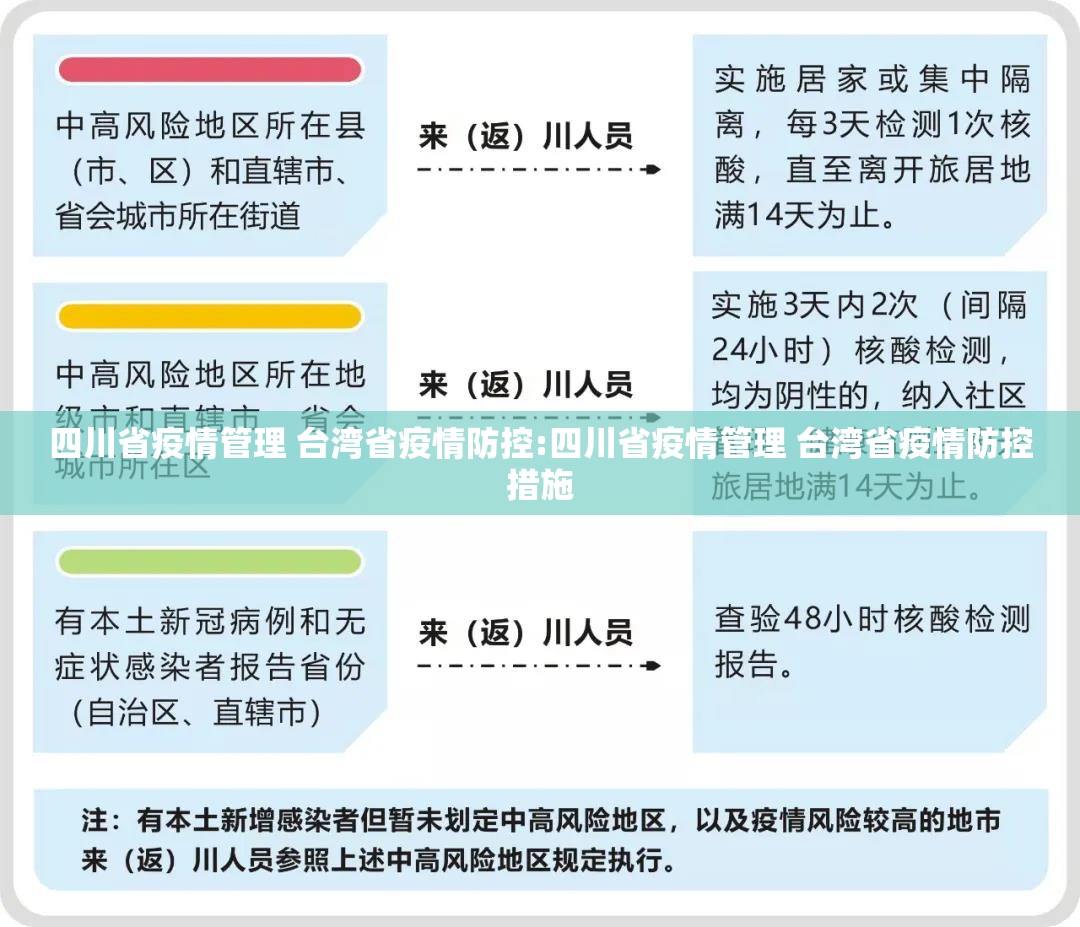

四川省作为中国西南地区的人口大省和交通枢纽,面临人口流动大、医疗资源分布不均等挑战,在疫情防控中,四川省采取了“科学精准、动态清零”的策略,强调早发现、早报告、早隔离、早治疗,具体措施包括:

-

强化层级化管理:建立省、市、县、乡四级联防联控机制,通过大数据和信息化手段实现疫情风险的实时监测和预警,利用“天府健康通”等平台推行健康码管理,有效追踪密切接触者和高风险人群。

-

重点区域管控:针对成都等人口密集城市,实施分区分级管控,对中高风险地区采取封闭管理、大规模核酸检测等措施,最大限度减少疫情扩散风险。

-

医疗资源统筹:充分发挥华西医院等顶尖医疗机构的带头作用,建立远程会诊和救治网络,提升基层医疗机构的应对能力,通过方舱医院和临时隔离点的建设,确保医疗资源不挤兑。

-

公众沟通与教育:通过官方媒体和社区宣传,及时发布疫情信息,普及防护知识,增强公众的自我防护意识和配合度。

四川省的疫情防控成效显著,尽管面临多次外部输入和本地传播的压力,但总体疫情形势保持稳定,经济和社会秩序较快恢复,2022年,四川省成功应对多轮疫情冲击,没有出现大规模爆发,体现了其防控体系的有效性。

台湾省疫情防控的特点与成效

台湾省作为中国的一部分,在疫情防控中采取了与其他省份有所不同的策略,初期,台湾省凭借地理优势(四面环海)和较早的边境管控,成功延迟了疫情的输入,其防控措施主要包括:

-

严格边境管理:实施入境检疫和隔离政策,要求所有入境人员进行核酸检测和居家隔离,并对高风险地区航班采取限制措施。

-

口罩与物资管理:通过实名制购买口罩和物资分配系统,确保防护用品的公平分配,避免了早期物资短缺引发的混乱。

-

数字化防控工具:推广“短信实联制”等工具,利用手机信号追踪密切接触者,降低隐私争议的同时提升排查效率。

-

社会动员与公众参与:强调公众自觉配合,通过媒体宣传和社区组织,鼓励民众佩戴口罩、保持社交距离,并积极参与疫苗接种。

台湾省在疫情初期取得了较好成效,确诊病例数长期保持在较低水平,随着病毒变异和边境管控压力的增加,2021年中后期台湾省面临了较大规模的疫情爆发,暴露了其医疗资源不足、疫苗接种率较低等问题,尽管后期通过加快疫苗接种和加强医疗资源投入控制了疫情,但这一过程也显示了其防控体系的脆弱性。

比较分析与启示

四川省和台湾省的疫情防控模式各有优劣,其差异主要体现在以下几个方面:

-

策略取向:四川省更注重“动态清零”和层级化管控,强调政府主导和资源统筹;台湾省则更依赖边境管控和社会自觉,初期避免了严格封锁但对长期应对准备不足。

-

技术支持:两地均利用数字化工具,但四川省的大数据监测更为全面,而台湾省则更注重隐私保护与简易操作的平衡。

-

资源配置:四川省通过中央和地方的协调,确保了医疗资源的快速调动;台湾省在疫情爆发初期出现了医疗资源紧张的问题,反映了其资源储备和统筹能力的不足。

从两地的经验中,可以得出以下启示:

- 平衡精准与全面:疫情防控需要在精准管控和全面保障之间找到平衡,避免过度依赖单一手段(如边境管控或社会自觉)。

- 强化医疗体系韧性:无论模式如何,医疗资源的储备和统筹是应对疫情爆发的关键。

- 公众沟通的重要性:透明、及时的沟通能够增强公众信任,提高防控措施的配合度。

四川省和台湾省的疫情防控实践表明,没有一种模式是完美无缺的,成功的疫情管理需要根据本地实际情况灵活调整策略,四川省的层级化管控和资源统筹,以及台湾省的边境管理和社会动员,都为全球疫情防控提供了有价值的经验,两地仍需在不断总结和反思中完善自身体系,以应对可能出现的新的公共卫生挑战,通过交流与学习,中国的疫情防控能力将进一步增强,为保障人民健康和社会稳定作出更大贡献。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏