2020年初,新冠疫情席卷全球,中国各地也相继出现疫情,哈尔滨作为黑龙江省的省会及东北地区的重要交通枢纽,其疫情发展时间线备受关注,哈尔滨的首例新冠肺炎确诊病例是在2020年1月23日正式发现的,这标志着该市正式进入疫情防控的紧急状态,疫情的发现并非一蹴而就,而是基于前期监测、报告和响应机制的逐步完善,本文将回顾哈尔滨疫情发现的关键时间点,分析其背景和应对措施,并探讨其对后续公共卫生管理的启示。

疫情发现的背景与时间线

哈尔滨的疫情发现与全国疫情发展紧密相关,2019年12月,武汉首次报告不明原因肺炎病例后,中国各级政府加强了监测和预警,2020年1月20日,国家卫健委将新冠肺炎纳入法定传染病管理,各地开始加强筛查,哈尔滨的首例确诊病例正源于这一背景:患者为一名从武汉返乡的居民,于1月21日出现发热症状,1月23日经核酸检测确诊为阳性,哈尔滨市政府随即启动应急响应,公布病例信息,并展开流行病学调查。

这一发现时间并非偶然,哈尔滨作为交通枢纽,与武汉等疫情高发区人员往来频繁,增加了输入性风险,在1月23日之前,哈尔滨已出现疑似病例,但受限于早期检测能力不足和病毒潜伏期特性,官方确认时间略有延迟,后续回顾显示,疫情可能早在2020年1月中旬就已传入哈尔滨,但通过强化监测和公开透明 reporting,政府在发现首例后迅速采取了控制措施。

疫情应对与防控措施

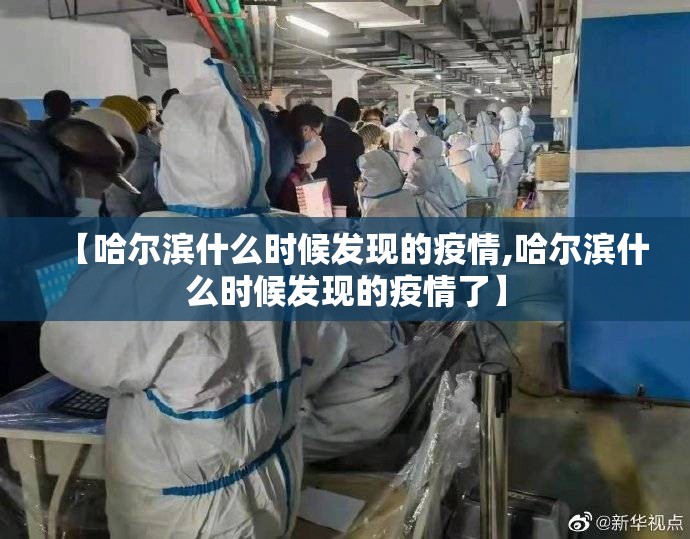

疫情发现后,哈尔滨市政府迅速行动,实施了一系列防控措施,1月23日当天,哈尔滨宣布启动重大公共卫生事件一级响应,关闭公共场所、限制聚集活动,并加强边境检疫,通过大数据追踪和社区网格化管理,对密切接触者进行隔离观察,这些措施有效遏制了疫情扩散,但后续哈尔滨仍经历了多轮疫情反复,如2021年的局部爆发,反映出疫情防控的长期性和复杂性。

值得一提的是,哈尔滨的疫情发现和处理凸显了中国公共卫生体系的优势与挑战,优势在于快速响应和资源调配,例如在2020年2月初,哈尔滨仅用一周时间就建成了方舱医院;挑战则在于冬季低温环境下病毒更易传播,以及边境地区输入压力大,这些因素使得哈尔滨的疫情时间线并非线性发展,而是伴随多次发现和管控的循环。

疫情发现的启示与反思

哈尔滨疫情发现的时间点为我们提供了重要启示,早期监测和透明报告至关重要,哈尔滨在首例确诊后及时公开信息,避免了恐慌,但也暴露出基层医疗资源不足的问题,疫情防控需因地制宜,哈尔滨作为寒冷地区,病毒在低温环境下存活时间更长,这要求防控策略更加精准,例如加强冷链食品检测(后续在2020年下半年的疫情中,哈尔滨曾发现冷链传播链)。

疫情发现不仅是技术问题,更是社会管理问题,哈尔滨通过社区参与和科技手段(如健康码),提升了发现和追踪效率,但这依赖于公众配合和政府公信力,反思2020年以来的疫情,哈尔滨的经验显示,公共卫生事件的处理需要持续优化应急机制,并加强国际合作,以应对全球性挑战。

哈尔滨疫情发现于2020年1月23日,这一时间点标志着该市抗疫斗争的开始,回顾过去几年,哈尔滨在疫情防控中积累了宝贵经验,但也面临诸多挑战,疫情的发现不仅是时间线上的一个节点,更是公共卫生体系不断完善的体现,随着全球疫情演变,哈尔滨需继续加强监测和应变能力,为市民健康保驾护航,通过总结历史,我们更能珍惜当下,展望一个更 resilient 的公共卫生未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏