在哈尔滨的街头巷尾,“一把大哥”这个称呼带着几分江湖气息,又裹着市井生活的温度,它不是黑帮电影里的枭雄,而是这座城市特有的文化符号——一个在邻里间说话有分量、办事靠谱的“老大哥”,他的形象扎根于哈尔滨的冰雪文化与移民历史中,是冰城人豪爽、仗义、坚韧性格的缩影。

何为“一把大哥”?

在哈尔滨方言中,“一把”常形容那些在某个领域说得上话、能主持局面的人。“一把大哥”往往不是权势滔天的人物,而是生活中那个能调解纠纷、带头办事、在酒桌上撑起场面的普通人,他可能是社区里的老党员,是烧烤摊前侃侃而谈的老板,或是冬天里第一个扛锹铲雪的邻居,他的权威不来自地位或财富,而是来自多年的口碑与人情积累。

哈尔滨作为东北重镇,历史上融合了满、汉、俄等多民族文化,又经历了工业时代的辉煌与转型阵痛,这样的背景塑造了哈尔滨人既开放又团结的性子,而“一把大哥”正是这种群体性格的代言人,他们身上有东北人的直率与幽默,也有冰天雪地里磨炼出的坚韧与热心。

江湖与烟火:大哥的日常

一把大哥的日常,是哈尔滨市井生活的缩影,清晨,他可能在早市上帮人挑最新鲜的红肠;中午,在老道外的小馆子里和兄弟喝两瓶哈啤侃大山;晚上,又张罗着给邻居修暖气,冬天零下三十度的街头,他或许正带着一帮人给环卫工人送热水;夏天松花江畔的夜市,他又是那个笑着招呼客人“可劲儿造”的烧烤摊主。

这些场景不是虚构的传奇,而是哈尔滨人熟悉的生活画面,一把大哥的魅力在于,他既是普通人,又是小圈子里的“关键人物”,他懂人情世故,但不圆滑;讲义气,但不盲目;有担当,但不张扬,这种平衡,正是冰城江湖的生存智慧。

时代变迁中的大哥形象

随着社会变迁,“一把大哥”的角色也在悄然变化,过去,他可能是工厂里的车间主任,带着工友搞生产、分福利;他更可能是社区志愿者、网红摊主,或是短视频里那个用东北话调解邻里纠纷的“和事佬”。

哈尔滨的经济转型曾带来阵痛,但一把大哥的精神从未消失,相反,在新时代里,他们适应了新的舞台:有人通过直播带货推广哈尔滨红肠、大列巴;有人组织街坊参与老旧小区改造;有人在冰雪大世界门口免费指路、送热水,这些行动看似微小,却延续了冰城人骨子里的互助精神。

一把大哥的文化底色

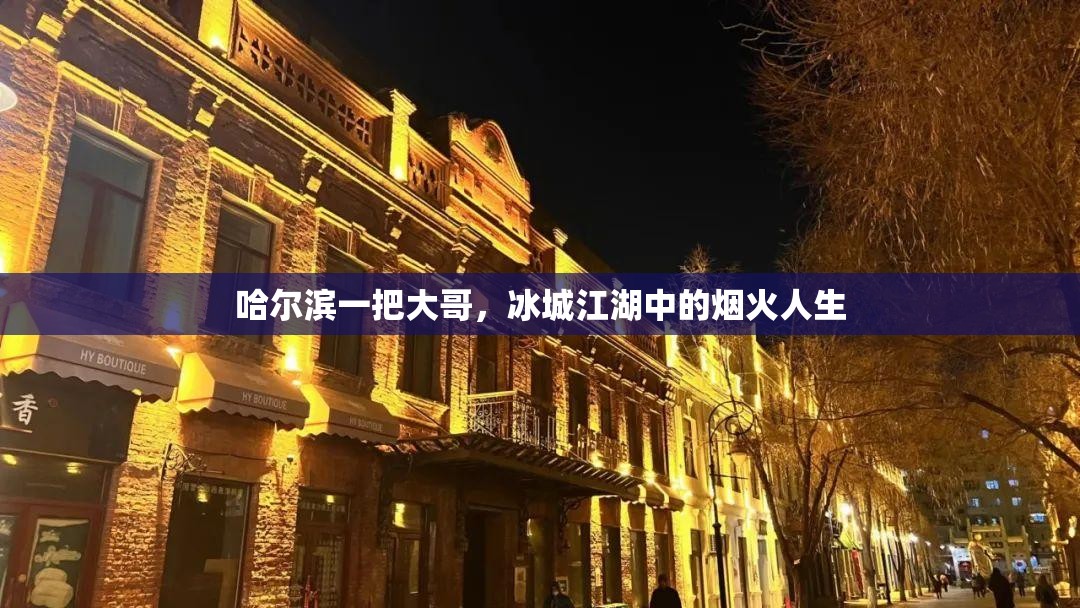

若要深挖一把大哥的文化根源,离不开哈尔滨的地域特色,这座城市诞生于铁路与移民,成长于冰雪与工业,既受俄罗斯文化影响(如中央大街的欧式建筑),又保留着东北黑土地的质朴,这种混杂性塑造了哈尔滨人既洋气又接地气的矛盾气质,而一把大哥正是这种气质的代表。

他可能一边喝着格瓦斯,一边啃着酸菜馅饺子;既能聊柴可夫斯基,也能侃赵本山的小品,这种文化融合让一把大哥的形象更加丰满——他不是单一的“豪横”标签,而是有多维度的生活智慧。

为什么我们需要一把大哥?

在现代化进程中,城市人际关系逐渐疏离,但一把大哥的存在提醒着我们:科技再发达,生活的温度仍源于人与人之间的联结,他是社区里的“黏合剂”,是快节奏生活中的“慢变量”,当年轻人奔赴北上广深时,一把大哥守着哈尔滨的烟火气,维系着这座城市的凝聚力。

更重要的是,他代表了一种值得珍视的价值观:责任重于利益,情义高于算计,这种价值观或许不够“精明”,却让冰城在严寒中始终保有暖意。

冰城永不熄灭的炉火

哈尔滨的冬天漫长而寒冷,但一把大哥就像街头那盏始终亮着的路灯,或是老房子里烧得正旺的炉火,他们或许从未登上新闻头条,却是这座城市真正的脊梁,与其说一把大哥是一个个体,不如说它是一种精神——一种在冰雪中守望相助、在变迁中坚守初心的生活哲学。

当你走进哈尔滨的巷弄,听见那声熟悉的“哥,这事儿你看咋整?”,你就知道:这座城市的江湖,从未远去。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏