2020年初以来,新冠疫情在全球范围内肆虐,中国各地也经历了多轮疫情冲击,作为东北地区的重要城市,沈阳在疫情期间采取了严格的防控措施,但不可避免地出现了感染病例和死亡情况,沈阳疫情死亡人数这一关键词,不仅是一个冰冷的数字,更承载着对公共卫生体系、社会应对能力以及生命价值的深刻思考,本文将从沈阳疫情死亡人数的背景、数据分析、原因探讨以及未来启示等方面展开讨论,旨在引发更多人对疫情管理的反思。

回顾沈阳疫情的背景,沈阳作为辽宁省的省会城市,人口密集,经济活跃,是东北地区的交通枢纽,在疫情期间,沈阳多次出现局部爆发,尤其是2020年底至2021年初的冬季疫情,以及2022年奥密克戎变异株的传播期间,沈阳的感染人数和死亡人数一度引起关注,根据公开数据,沈阳的疫情死亡人数主要集中在老年人和有基础疾病的人群中,这与全球疫情趋势一致,截至2023年,沈阳累计报告的新冠死亡病例在数十例左右,这一数字相对于其他国际大城市较低,但每一个生命的逝去都值得深思。

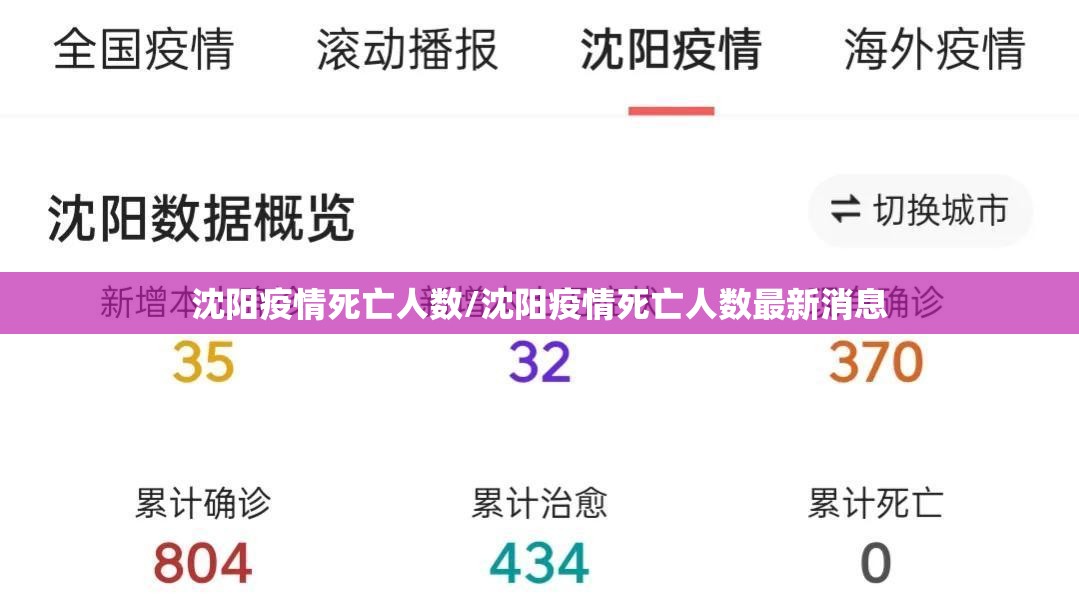

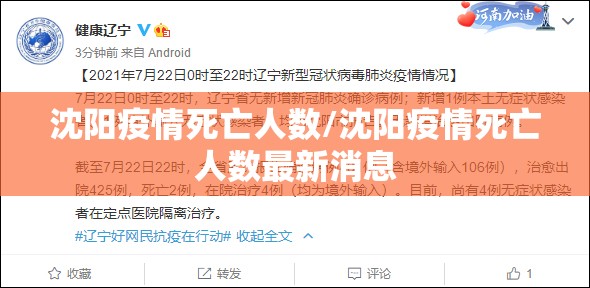

从数据角度分析沈阳疫情死亡人数,根据沈阳市卫生健康委员会发布的信息,沈阳的死亡病例多发生在疫情高峰期间,尤其是医疗资源紧张的阶段,在2022年第一季度的奥密克戎疫情中,沈阳的死亡人数出现了小幅上升,但总体控制在较低水平,这一方面得益于中国政府的“动态清零”政策,包括快速封锁、大规模核酸检测和疫苗接种等措施;也暴露了一些问题,如医疗资源的分配不均、基层医疗体系的薄弱,以及对特殊人群(如老年人)的保护不足,数据还显示,沈阳的死亡病例中,超过80%是未完成疫苗接种或患有慢性疾病的群体,这凸显了疫苗接种和健康管理的重要性。

探讨沈阳疫情死亡人数背后的原因,其一,公共卫生体系的应急能力虽有优势,但仍存在改进空间,沈阳在疫情初期迅速启动了应急机制,但在疫情高峰期,医院床位、ICU资源和医护人员的压力较大,导致部分重症患者未能及时得到救治,其二,社会因素也扮演了重要角色,信息传播的不对称使得部分民众对疫情防控措施理解不足,尤其是老年人群体,他们可能因信息获取渠道有限而未能及时接种疫苗或采取防护措施,其三,经济和社会活动的影响也不容忽视,沈阳作为工业城市,疫情期间的经济压力较大,部分企业停工停产,这可能间接影响了民众的健康状况和心理状态,增加了死亡风险。

沈阳疫情死亡人数给我们带来了深刻的启示,加强公共卫生体系建设是当务之急,政府应加大对医疗资源的投入,完善分级诊疗制度,确保在疫情爆发时能够快速响应,疫苗接种和健康宣传至关重要,尤其是针对老年人和慢性病患者,应通过社区宣传、家庭医生服务等方式,提高疫苗覆盖率和健康意识,社会支持体系需进一步强化,包括心理辅导、经济援助和社区关怀,以减少疫情对弱势群体的冲击,全球疫情尚未结束,中国需继续坚持科学防控,平衡疫情管理与经济社会发展,避免简单追求“零死亡”而忽视整体民生。

沈阳疫情死亡人数不仅仅是一个统计数字,它反映了我们在面对公共卫生危机时的成就与不足,每一个生命的逝去都是警示,提醒我们珍惜健康、加强预防,并推动社会更加公平和 resilient(有韧性),我们需从疫情中汲取教训,构建更强大的公共卫生网络,确保在挑战面前更好地保护每一个人。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏