7月下旬,南京市再次出现本土新冠肺炎确诊病例,疫情呈现多点散发态势,为坚决阻断疫情传播链条,保障师生健康安全,南京市疫情防控指挥部迅速响应,部分区域的中小学及幼儿园自7月20日起暂停线下教学,全面转入线上模式,这是自2021年夏季疫情后,南京再次因疫情大规模调整教学安排,引发社会广泛关注。

疫情形势与停课决策

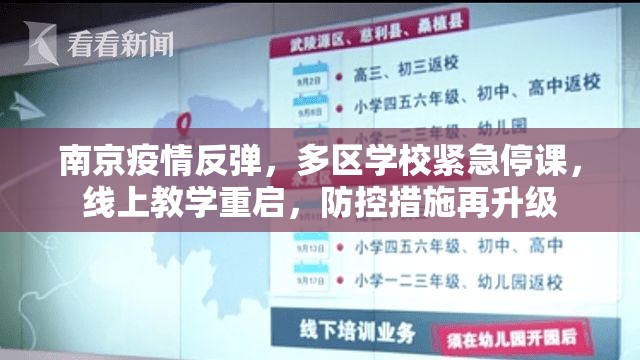

本次疫情与奥密克戎变异株BA.5分支相关,传播速度快、隐匿性强,截至7月25日,南京共报告本土阳性感染者超过百例,涉及鼓楼、玄武、江宁等多个区域,多起病例轨迹与学校关联,部分学生和教职工被判定为密接或次密接人员,为确保校园“零感染”目标,南京市教育局联合卫健部门发布通知,要求中高风险区域内学校立即停课,其他区域根据流调情况动态调整,全市已有60余所中小学和幼儿园暂停线下授课,涉及学生约8万人。

停课决策并非“一刀切”,低风险区域学校在严格落实核酸检测、每日健康监测的前提下,仍可维持正常教学,但须减少聚集性活动,这种分级分类的管控模式,既体现了精准防控的思路,也最大限度减少了对教育秩序的影响。

线上教学重启与教育应对

停课次日,多数学校已迅速启动线上教学预案,通过钉钉、腾讯课堂等平台,教师有序开展直播授课、作业布置与线上答疑,南京市教育局同步开放“金陵微校”等本地化数字教育资源平台,提供超过1万节精品课程,覆盖从小学到高中全学段。

线上教学仍面临挑战,部分学生家庭网络条件有限,或缺乏独立学习空间;低龄儿童注意力难以长时间集中;实践类课程(如实验、体育)效果打折扣,为此,多校推出“个性化辅导方案”,例如为困难学生提供设备支援、将课程时长缩短至30分钟以内、增加互动环节等,一位初中班主任表示:“线上教学不仅是技术问题,更是教育公平问题,我们必须确保每个孩子不掉队。”

疫情防控与校园管理升级

停课期间,校园防控措施进一步强化,各校严格执行“日报告、零报告”制度,要求师生每日上传健康码与行程码;对教室、食堂等公共场所进行彻底消杀;组织留校教职工每48小时进行一次核酸检测,学校还通过微信公众号、家长群等渠道推送防疫知识,引导学生科学佩戴口罩、减少非必要外出。

对于毕业年级学生,教育部门制定了专项保障方案,高三学生可在符合防疫要求的前提下,申请返校进行封闭式自习,并由教师轮值辅导,中考、高考相关安排将根据疫情动态调整,确保考试公平与安全。

社会反响与长远思考

家长群体对停课举措态度分化,部分家长认为“健康重于一切”,支持暂停线下教学;也有双职工家庭担忧无人看护孩子,呼吁社区或学校提供托管服务,对此,南京市已鼓励有条件的企业推行居家办公,并动员志愿者为一线防疫人员子女提供临时照护。

此次疫情再次暴露校园防疫的脆弱性,专家建议,未来需加强校园常态化防控体系建设:一是推进师生疫苗接种全覆盖(目前南京市12岁以上学生接种率已超95%);二是建立“平急结合”的教学模式,将线上教学纳入常规应急预案;三是完善家校协同机制,提升突发公共卫生事件的响应效率。

南京此次因疫情采取的停课措施,是应对奥密克戎快速传播的必要之举,它既反映了疫情防控的严峻性,也展现了教育系统在危机中的韧性与创新,随着疫情逐步可控,线下教学将有序恢复,但这段经历再次提醒我们:防疫无小事,校园安全需常抓不懈,只有社会、学校与家庭形成合力,才能筑牢这道健康防线,让每一个孩子安心求学。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏