随着新冠疫情在全球范围内的持续演变,中国各地根据实际情况不断调整和优化防控策略,山西省作为华北地区的重要省份,其疫情防控政策不仅体现了国家层面的指导方针,更结合了本地的经济、社会与人口特点,形成了一套科学精准、兼顾民生需求的防控体系,本文将深入探讨山西省疫情防控政策的主要特点、实施效果及其背后的社会治理逻辑。

政策框架:科学精准与动态调整

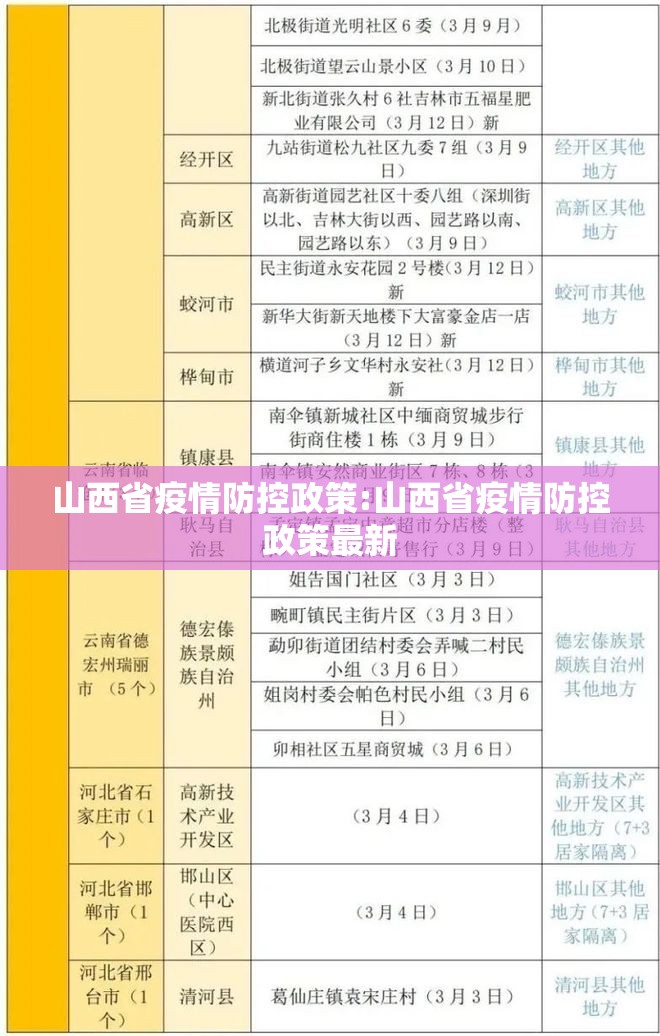

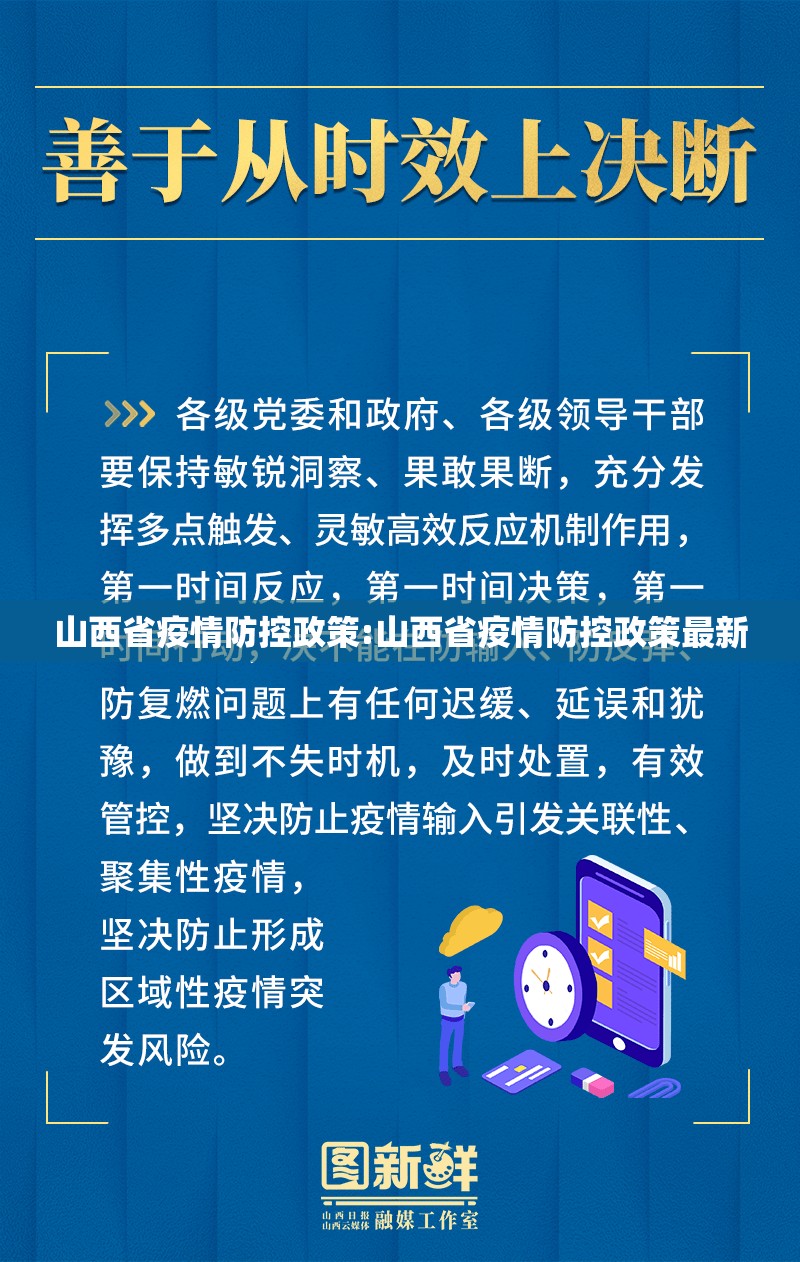

山西省的疫情防控政策始终坚持“科学精准、动态清零”的总方针,注重因时因势优化措施,政策制定以大数据和流行病学调查为基础,通过高效的风险评估,将区域划分为高、中、低风险等级,实施差异化管理,在疫情出现局部反弹时,山西迅速启动应急响应机制,对重点区域采取封控、管控或防范措施,最大限度减少社会面传播风险,同时避免“一刀切”对经济民生造成过度冲击。

山西注重政策的多部门协同与信息透明,卫生健康、交通运输、教育、商务等部门建立联动机制,确保防控措施落地无缝衔接,政策调整信息通过官方渠道及时发布,并配以多语种和多平台解读,增强公众对政策的理解与配合度。

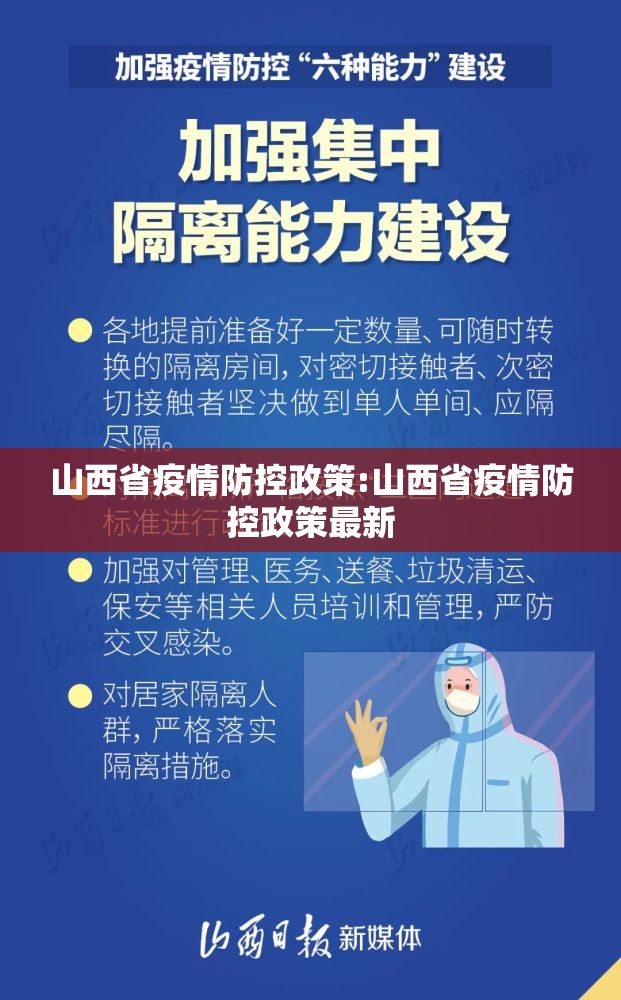

重点举措:常态化防控与应急响应结合

在常态化防控方面,山西省强调“人、物、环境同防”,一是强化人员流动管理,通过健康码、行程卡和场所码实现精准追踪,尤其针对外来人员落实核酸“落地检”和健康监测,二是加强重点场所防控,对医疗机构、学校、养老院、商超等实施定期消毒和限流管理,三是推动疫苗接种全覆盖,截至2023年,山西全省疫苗接种率已超过90%,有效构建了免疫屏障。

在应急响应方面,山西建立了“快封、快筛、快消、快解”的处置机制,一旦出现疫情,立即开展大规模核酸筛查,利用移动检测车和方舱实验室提升检测效率;同时保障封控区生活物资供应,建立“最后一公里”配送网络,确保居民基本生活需求。

民生保障:政策温度与社会支持

疫情防控不仅是一场公共卫生战役,更是对社会治理能力的考验,山西省在政策执行中注重人文关怀,避免机械化、冷漠化操作,对隔离人员提供心理疏导服务,对老年人、孕产妇、慢性病患者等特殊群体开辟绿色通道;对小微企业、个体工商户实施税费减免和金融支持,缓解疫情带来的经济压力。

教育领域也是防控重点,山西通过“线下+线上”融合教学模式,保障学生学业不受影响,并对偏远地区提供网络和设备支持,减少数字鸿沟。

成效与挑战:数据与反思

山西省的防控政策取得了显著成效,2020年以来,山西成功应对了多轮疫情冲击,累计感染率和死亡率均处于全国较低水平,经济复苏速度较快,2022年GDP增速高于全国平均值,政策的科学性、灵活性和透明度赢得了多数民众的认可。

挑战依然存在,基层防控压力较大,部分农村地区医疗资源相对薄弱;随着病毒变异,政策需不断优化平衡防控与经济发展的关系,山西还需加强公共卫生体系建设,提升基层应急能力,并探索更智能化的防控工具。

以人为本,面向未来

山西省的疫情防控政策是中国地方治理的一个缩影,它既体现了国家策略的刚性要求,又融入了本地化的柔性关怀,在科学与民生的双轮驱动下,山西不仅守护了人民健康,也为全国提供了可借鉴的经验,随着疫情形势变化,政策仍需以人为本、与时俱进,在防控中发展,在发展中创新。

通过持续优化政策,山西省正朝着更安全、更健康、更 resilient 的社会迈进,这不仅是应对疫情的短期策略,更是长期社会治理现代化的必由之路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏