在重大公共卫生事件中,媒体的报道不仅是信息传递的渠道,更是塑造公众认知、影响社会情绪的关键力量,2022年,天津和上海相继暴发较大规模新冠疫情,两地媒体的报道风格、焦点和叙事方式呈现出显著差异,这种差异既反映了地域文化和社会治理的特点,也揭示了媒体在危机沟通中的角色定位,本文将从报道基调、信息透明度、叙事框架和公众反应四个维度,对比分析天津和上海疫情报道的异同,并探讨其背后的深层逻辑。

报道基调:冷静务实与情感动员

天津的疫情报道整体呈现出冷静、务实的风格,当地媒体如《天津日报》和津云新闻,多采用数据驱动的方式,每日通报确诊病例数、流调进展和防控措施,语言简洁、重点突出,报道中较少出现情绪化表达,而是强调“科学防控”“精准施策”,与天津人直爽、低调的地域性格相契合,这种基调有助于稳定公众情绪,但也被部分批评者认为缺乏共情。

相比之下,上海的疫情报道则更具情感动员色彩,东方卫视、《新民晚报》等媒体在报道中不仅关注数据,还大量融入人文故事,如医护人员的一线奋战、志愿者的无私奉献、普通市民的隔离生活等,报道语言更注重叙事性和感染力,试图在危机中构建“上海精神”的集体认同,这种风格增强了社会凝聚力,但也因过于强调“正能量”而偶尔被质疑淡化现实困境。

信息透明度:分层释放与全面开放

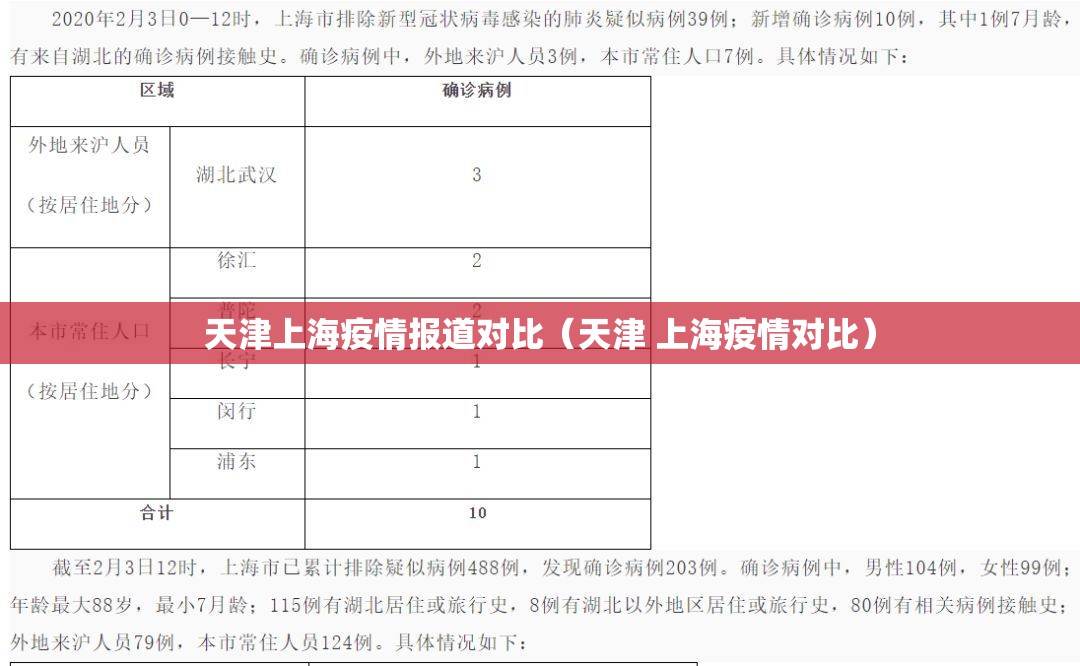

在信息透明度上,两地的做法亦有不同,天津的报道倾向于“分层释放”,即优先发布官方确认的核心信息(如管控区域、政策调整),对不确定性较强的内容(如病毒溯源、物资保障问题)则相对谨慎,这种模式减少了谣言传播空间,但有时未能及时回应公众关切,例如在初期对生活物资短缺问题的报道略显滞后。

上海则采取了更开放的信息策略,媒体不仅每日更新疫情数据,还通过新闻发布会、社交媒体直播等多种渠道,主动回应热点问题(如“封城”传闻、医疗资源挤兑等),尽管这种开放性提升了公信力,但部分信息(如早期防控疏漏)的披露仍存在选择性,且因疫情规模更大、问题更复杂,一度陷入“信息过载”与“信任危机”的悖论。

叙事框架:政策导向与民生视角

两地的报道在叙事框架上存在明显分野,天津的报道以政策导向为主,聚焦政府行动(如全员核酸筛查、保供体系建设),强调“自上而下”的防控效能,媒体常引用专家和官员解读,突出“制度优势”和“联防联控”,但普通市民的声音相对较弱,这种框架有利于传递权威性,却可能忽略个体体验。

上海的报道则更注重民生视角,除了政策解读,媒体大量采访市民、商户、一线工作者,通过微观叙事反映疫情下的社会百态,对“咖啡市”“段子手”等网络文化的报道,既缓解了公众焦虑,也展现了城市韧性,这种框架也可能导致焦点分散,甚至被批评为“用温情掩盖矛盾”。

公众反应:地域文化与社会语境

报道差异的背后,是两地不同的地域文化和社会语境,天津作为直辖市,但城市规模和社会结构相对稳定,市民对官方媒体依赖度较高,更认可“低调务实”的报道风格,而上海作为国际化大都市,市民信息需求多元、权利意识较强,媒体需在平衡权威性与包容性中寻找支点。

疫情发展阶段也不同:天津疫情规模较小、周期较短,报道以“速战速决”为目标;上海疫情持续更久、影响更广,报道不得不应对更复杂的社会情绪和舆论压力。

差异背后的启示

天津和上海的疫情报道差异,本质上是不同社会治理模式和媒体生态的体现,天津的“冷静务实”有利于高效执行,但需增强人文关怀;上海的“情感动员”提升了凝聚力,但需避免过度叙事化,重大公共事件的报道应借鉴两者之长:既保持信息透明与政策解读的权威性,又关注个体命运与社会情绪,在科学与人文、效率与公平之间找到平衡,媒体不仅是历史的记录者,更是社会共识的构建者——这一角色在疫情中愈发重要。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏