上海福州路,素有“文化第一街”之称,自19世纪中叶以来便是书店、文具店、文化用品商铺的聚集地,这里承载着几代上海人的记忆,也见证了城市的文化脉络与商业活力,在2022年春季的上海疫情中,这条老街也不可避免地陷入了沉寂,疫情不仅冲击了福州路的实体经济,更折射出城市文化空间在突发公共卫生事件下的脆弱性与韧性。

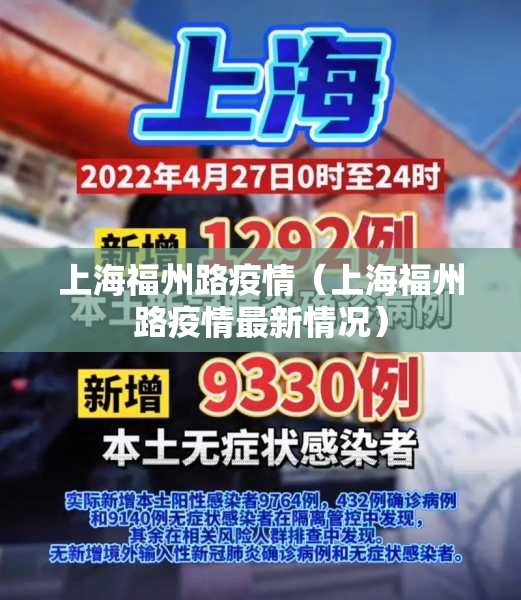

疫情初期,福州路经历了前所未有的封闭管理,随着上海采取全域静态管控措施,沿街书店、画廊、老字号文具店纷纷闭门歇业,往日人流如织的街道变得空荡,只有偶尔穿行的防疫车辆和志愿者提醒着人们这里的异常,许多经营了几十年的小店面临生存危机:线下客源断绝,现金流紧张;仓储成本、租金压力持续累积,一家专营古籍书店的老板无奈表示:“两个多月零收入,但员工的工资还得发,积蓄都快耗尽了。”这种困境不仅是福州路的缩影,也是整个上海文化消费行业在疫情下的真实写照。

危机中也孕育着转机,面对疫情,福州路的商户们开始探索自救之路,不少书店转向线上渠道,通过直播带货、社群营销等方式维持运营。“上海书城”福州路店在疫情期间组织了多场线上读书会,吸引全国读者参与;一些老字号文具店则开发了文创产品套装,通过电商平台销往外地,这些创新尝试不仅缓解了短期压力,也为传统文化业态的数字化转型提供了契机,疫情迫使福州路从一条依赖线下流量的文化街,逐渐转变为线上线下联动的文化节点。

更深远的是,疫情凸显了城市文化空间的社会价值,福州路不仅是商业街,更是市民的文化精神家园,疫情期间,许多读者在社交媒体上表达对福州路书店的怀念:“等解封了,第一件事就是去福州路买本书。”这种情感联结促使政府和社会力量介入支持,黄浦区政府推出了纾困政策,为小微企业减免租金;民间组织发起了“守护福州路”倡议,通过众筹、宣传等方式帮助商户渡过难关,疫情让更多人意识到,保护福州路不仅是经济问题,更是守护城市文化根脉的必然选择。

随着疫情逐步控制,福州路开始缓慢复苏,2022年6月解封后,街道虽未完全恢复往日繁华,但人气逐渐回升,商户们严格遵循防疫措施,限流、消毒、扫码成为常态,一些书店甚至将疫情主题融入文化活动中,举办“疫情与城市记忆”展览,引发市民共鸣,这段特殊经历也让福州路重新审视自身定位:它不再仅仅是怀旧符号,而是需要适应后疫情时代的文化生态空间。

福州路的疫情故事,是上海抗疫历程中的一个微小片段,却深刻揭示了文化、商业与公共危机之间的复杂关系,它告诉我们,城市的生命力不仅体现在经济数据中,更蕴含在那些承载历史与情感的空间里,疫情终将过去,而福州路的文化基因仍会延续——正如一位读者所言:“书店的门可以关闭,但思想不会。”这条老街的坚守与蜕变,将成为上海城市精神的一部分,提醒人们珍惜常态下的每一份烟火气,亦在困境中守望文化的微光。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏