在中国疫情防控的宏大叙事中,上海和广州作为两大经济重镇和交通枢纽,其防疫策略的演变与互动尤为引人注目,从上海到广州,不仅是地理空间的跨越,更是疫情防控经验与挑战的传递与应对,这两座城市在应对疫情时展现出不同的风格与策略,却又共同体现了中国疫情防控的科学性、灵活性与人民性,本文将探讨上海到广州的疫情防控经验,分析其异同,并展望未来的挑战。

上海作为中国的经济中心,人口密集、流动性强,疫情防控面临巨大压力,在2022年春季的疫情中,上海经历了严峻的考验,但也积累了宝贵的经验,上海的防控策略初期以精准防控为主,强调“动态清零”,通过大数据追踪、分区管控等方式,试图在最小化影响社会经济生活的前提下控制疫情,奥密克戎变异株的高传染性使得精准防控面临挑战,上海随后采取了更严格的封控措施,并大规模开展核酸检测和物资保供工作,这一过程中,上海暴露了一些短板,如基层执行力的不足和物资配送的瓶颈,但也展示了城市的韧性和创新能力,例如通过数字化手段优化检测流程和保障民生需求。

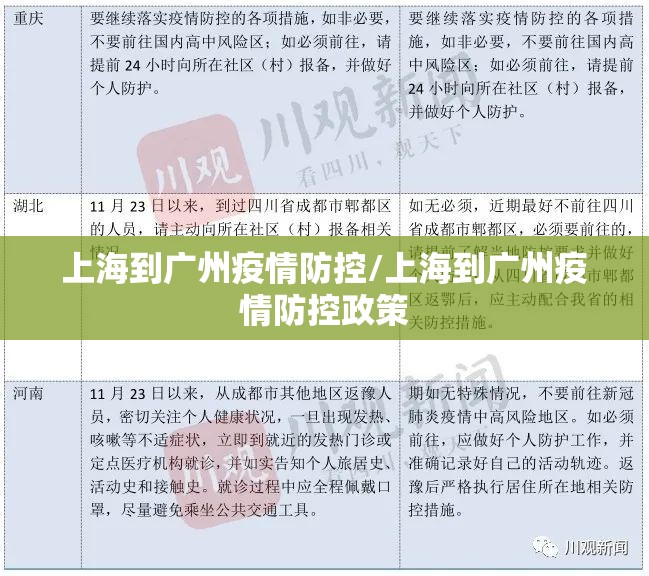

广州作为华南的重要门户,同样面临境外输入和本土传播的双重压力,但与上海不同,广州的疫情防控更注重“快、准、严”的结合,在广州的疫情应对中,可以看到更迅速的响应机制和更高效的基层动员,在发现疫情后,广州往往能在第一时间划定风险区域,开展大规模核酸检测,并通过“三人小组”(社区工作者、医务人员、警察)入户排查,确保防控措施落实到户、到人,广州还充分发挥了其在公共卫生领域的传统优势,如早年的“非典”防控经验,使得其在疫情初期就能有效控制传播链。

从上海到广州,疫情防控的经验传递显得尤为重要,上海在2022年疫情后总结的教训——如加强基层建设、优化物资保障、提升数字化水平——为广州及其他城市提供了借鉴,广州在后续的防控中更加注重社区资源的整合和应急演练,避免了类似上海的资源挤兑问题,广州的快速响应模式也为上海提供了参考,特别是在奥密克戎变异株流行期间,两地通过信息共享和策略交流,共同提升了防控效率。

疫情防控并非简单的经验复制,上海和广州在人口结构、经济形态、医疗资源等方面存在差异,这使得两地的防控策略必须因地制宜,上海作为国际化大都市,境外输入风险更高,因此更注重口岸防控和隔离措施;而广州作为商贸中心,内部流动性更强,因此更强调本地筛查和社区防控,这种差异化的策略体现了中国疫情防控的“一地一策”原则,既保证了科学性,也兼顾了灵活性。

疫情防控仍面临诸多挑战,病毒变异的不确定性、公众疲劳感的增加、经济压力的加大,都需要更精细化的防控策略,上海和广州的经验表明,疫情防控不能仅靠短期应急措施,而需建立长效的公共卫生体系,这包括加强基层医疗建设、提升数字化防控能力、完善物资储备机制,以及促进公众健康教育,区域协作也至关重要——从上海到广州,乃至全国范围内的经验共享和资源调配,将有助于构建更强大的疫情防控网络。

上海到广州的疫情防控不仅是一场地理上的连接,更是一场经验与智慧的传递,两座城市在应对疫情中的得失,为中国乃至全球的公共卫生管理提供了宝贵参考,在未来的挑战中,唯有坚持科学防控、强化社会协同,才能在保护人民健康的同时,推动经济社会的可持续发展。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏