2022年春,一通来自上海疫情局南昌分局的紧急电话,划破了赣江之夜的宁静,电话这头是焦急的协调员,那头是南昌某医疗物资仓库的负责人,三小时内,20万只N95口罩、10万套防护服完成装车,连夜驰援上海,这条跨越600公里的生命线,由无数通这样的电话编织而成,构成了中国抗疫史诗中鲜为人知却至关重要的章节。

上海疫情局南昌分局并非显赫的机构,它的电话号码更不是人尽皆知的热线,但在这个特殊时期,这个号码成为了物资调配的神经中枢,区域协同的联络枢纽,生命救援的紧急通道,每当电话响起,可能意味着一条供应链需要紧急疏通,一批滞留人员需要协调安置,或是一项疫情数据需要立即核实,每个来电背后,都是活生生的人、实实在在的需求。

让我们窥探这个分局的日常:清晨7点,电话调度中心已开始运转,大屏幕上数据流动,工作人员耳麦不离身,指尖在键盘上飞舞,他们面对的是多重挑战:既要理解上海方面的紧急需求,又要协调南昌当地的资源分配;既要严格执行防疫政策,又要体现人文关怀;既要保证效率,又要确保精准,一通电话连接的是两座城市,维系的是无数家庭。

记忆深刻的是4月12日那个雨夜,值班员小陈接到求助:一位滞留南昌的上海癌症患者急需特定靶向药,这种药只在上海某医院有售,小陈迅速启动应急机制,一边联系上海方面协调取药,一边沟通南昌交警部门开辟绿色通道,22小时不间断的电话协调后,救命药通过专用冷链车送达患者手中,这样的故事,在这个分局几乎每天都在发生。

电话线的另一端,连着无数普通人的悲欢离合,有菜农焦急询问蔬菜运输通道,有志愿者组织协调援助物资,有学生家长咨询返乡政策,有社区工作者核实防疫信息,每个来电都被认真对待,每个诉求都被仔细记录,数据显示,疫情高峰期,该分局日均处理来电逾千个,最高时达到单日2368通,平均每37秒就有一个电话接入。

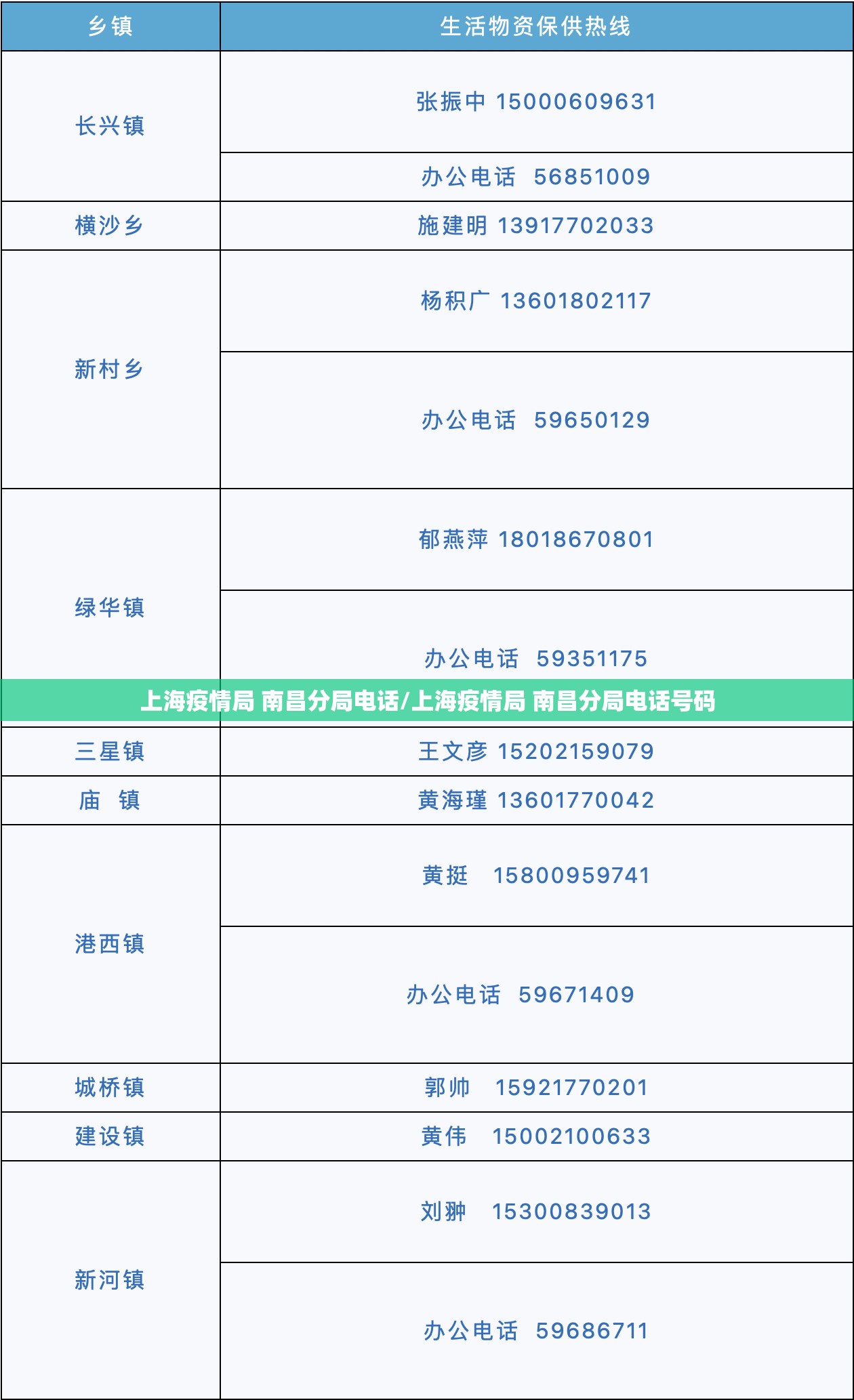

这些电话背后是一套精密运转的协同机制,上海疫情局南昌分局作为跨区域协调的枢纽,创建了“一线一码一平台”工作法:一个电话号码对外,一个二维码收集需求,一个数字化平台协同处理,这种创新不仅提高了效率,更建立了疫情下的信任机制——无论多么复杂的情况,总有一个电话号码可以寻求帮助。

技术支撑是这个系统高效运转的基础,分局引入了智能语音系统进行初筛,建立知识库实时更新防疫政策,使用大数据分析预判来电高峰,但比技术更重要的是人的温度,工作人员都经过特殊培训,既要准确传达信息,又要进行心理疏导;既要坚持原则,又要灵活变通,他们知道,每通电话那端都是一个焦虑的灵魂。

回顾这段历程,上海疫情局南昌分局的电话已成为一种象征,它象征着政府在危机中的响应能力,象征着区域之间的协作精神,象征着科技与人文的结合,这个普通的电话号码,在特殊时期成为了希望的热线、信心的桥梁。

疫情终将过去,但这个电话号码所代表的治理智慧值得铭记,它提醒我们:真正的治理能力体现在最细微之处;真正的危机应对建立在日常准备之上;真正的人民立场,就在于随时准备接听每一个求助电话。

当历史书写这场抗疫斗争时,可能不会单独记载这个电话号码,但正是这无数个隐匿在幕后的沟通节点,构成了中国抗疫的神经网络,展现了现代治理体系的韧性与温度,一部电话,连接两地,万众一心——这就是中国抗疫的微观缩影,也是东方大国制度优势的生动注脚。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏