八月的黄浦江畔,陆家嘴的摩天楼群在灰蒙蒙的天空下若隐若现,气象部门的台风预警从蓝色一路飙升至橙色,“梅花”台风正以每小时20公里的速度向这座城市逼近,然而与外界的想象不同,上海的街道并未陷入慌乱,而是展开了一场静默而高效的防御战——地铁站入口堆起了防汛挡板,小区物业逐户检查阳台花盆,无人机群升空巡视堤防,这座拥有2500万人口的超大城市,正在用一套历经百年锤炼的防台体系,与自然力量进行着惊心动魄的博弈。

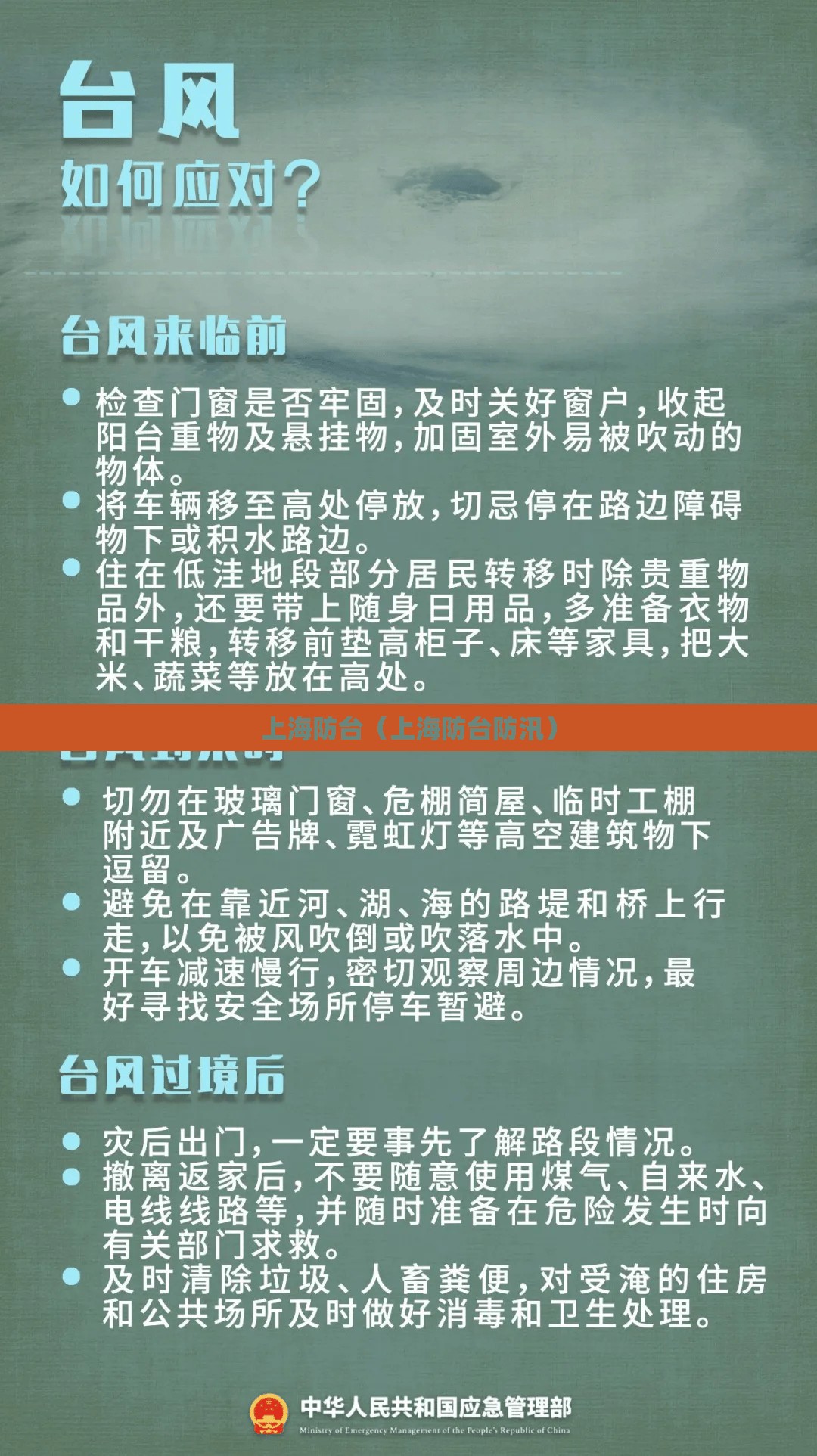

上海防台史是一部城市与海洋的对话史,自1879年有气象记录以来,上海遭受过的台风袭击超过200次,其中最致命的是1949年的“格洛丽亚”台风,导致1600余人遇难,惨痛教训催生了中国最早的城市防灾体系之一——1924年,上海已建立台风预警信号制度;1956年,面对“温黛”台风,全市动员10万人加固海塘,这些历史积淀形成了上海防台的三大支柱:基于精密计算的工程防御、多部门联动的应急响应、以及深入社区的社会动员体系。

当数字化浪潮席卷城市治理,上海将防台工作推进至“智慧防灾”新阶段,浦东城市运行综合管理中心的大屏上,台风路径预测模型与全市436个雨量监测点、189个水位传感器数据实时交互,AI算法每5分钟更新一次风险图谱,2022年“轩岚诺”台风期间,这套系统提前36小时预测出浦东机场周边可能出现的积水点,调度人员提前部署排水单元,最终保障了航班正常起降,类似的技术赋能体现在各个角落:智能井盖监测水位异常,北斗系统追踪救援车辆,甚至小区电梯都配备了气压感应装置,在风速超标时自动停运。

上海防台体系的真正精髓,在于其将技术理性与人文关怀熔于一炉,杨浦区定海路街道的“防台地图”上,27个老旧里弄、58处低洼地带被标注为红色重点区域,每个点位都精确到门牌号和人户对应,社区干部小王的手机里存着76位独居老人的联系方式,“每次台风前必须逐一面访,确认转移方案”,这种精细化治理延伸到每个细节:临时安置点不仅储备食品药品,还为宠物准备笼舍;地铁站为滞留乘客发放一次性雨衣;甚至在外滩观景平台设置了多语种警示系统。

与东京、香港等国际都市的防台体系相比,上海模式的特色在于其“全域动员”能力,从市防汛指挥部到居委会楼组长,从国企抢险队到外卖骑手志愿者,形成了立体化响应网络,2021年“烟花”台风期间,上海创新启用外卖平台向独居老人配送应急物资,2小时内完成1.2万单配送,这种社会力量的创造性调动,使防灾体系既具有制度刚性,又保持人文弹性。

然而气候变化正在给这座城市带来新挑战,研究显示,近30年影响上海的台风平均强度增强13%,风暴潮频率增加20%,2023年的“杜苏芮”台风导致黄浦江水位创历史第二高,部分区域出现海水倒灌,面对新形势,上海正在推进更前瞻的防御工程:苏州河深隧工程将排水能力提升至每秒300立方米,临港新城的海绵城市设计使片区能应对百年一遇暴雨,崇明生态岛建设湿地缓冲带消减风暴潮能量,这些举措彰显着从被动防御向主动适应的战略转变。

上海防台史揭示的不仅是防灾技术的进步,更是一种城市哲学的演进:从试图征服自然,到学会与自然共处;从单一工程思维,到社会生态系统的综合治理;从关注物质损失,到守护人的尊严与安全,当台风过后,外滩的灯光再次亮起,这座城市留下的不仅是抗击天灾的经验,更是一种文明范本——如何在不确定性的世界中,构建更具韧性的生活共同体。

在气候变化的世纪里,每座沿海城市都面临着与上海相似的考题,而上海防台的故事提醒我们:真正的安全不是筑起更高的墙,而是编织更密的网;不是消除所有风险,而是学会与风险共生,这座东方都市正在用智慧与包容,书写着人类与自然和谐共处的新篇章。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏