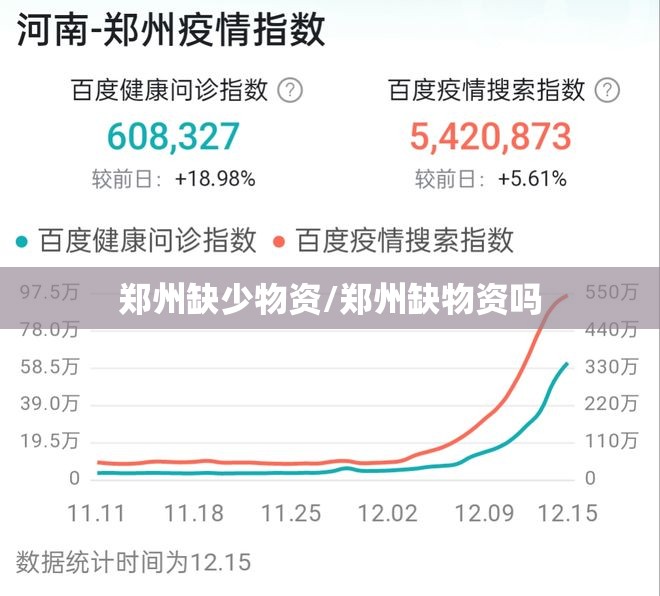

郑州街头,一位大妈举着“缺菜”的纸牌站在空荡的超市门前;社交媒体上,年轻人焦急地询问“哪里能买到婴儿奶粉”;社区群里,志愿者不断更新着物资采购的渠道信息,这些画面构成了近期郑州的城市剪影,也引出了一个直击人心的问题:郑州到底缺不缺物资?

从表面看,郑州确实在某些时刻、某些区域出现了物资暂时性短缺,疫情期间的封控管理导致物流链一度受阻,生鲜食品、日常用药等物资配送出现延迟;极端天气事件中,部分区域也曾出现饮用水、应急食品供应紧张,这些是客观存在的现实,也是任何大城市在应对突发危机时难以完全避免的挑战。

将“郑州缺物资”作为一个绝对命题却可能掩盖了更深层的真相,这座拥有1260万常住人口的特大城市,其物资供应系统本质上具有惊人的韧性和自我修复能力,在每次危机中,我们看到的是短缺现象出现后的快速响应——政府启动应急保供机制,商家调动备用供应链,民间自救互助网络迅速激活,物资短缺更多是 transient(暂时性)而非permanent(永久性)的状态。

真正值得关注的,或许不是“是否缺物资”的表象,而是物资分配的结构性难题,在郑州,不同群体获取物资的能力存在显著差异:熟悉智能手机操作的年轻人可以通过多个电商平台比价采购,而老年人可能因为数字鸿沟而面临购物困难;核心城区的大型超市补货迅速,但偏远郊区或封控区则可能面临配送最后一公里的挑战,这些差异暴露的不是物资总量的不足,而是资源配置效率与公平性的问题。

从更宏观视角看,郑州的物资供应系统代表了中国城市治理的典型困境与突破,城市规模扩张与人口聚集给物资保障带来巨大压力,任何环节的断裂都可能产生连锁反应,中国特有的制度优势正在发挥作用——国有企业承担保供稳价的社会责任,政府具备强大的资源调动能力,基层组织成为物资配送的末梢神经,这种“政府-市场-社会”三元协同的应急模式,在全球城市治理中都具有创新意义。

进一步探究,物资短缺的焦虑往往超出了对物质本身的需求,折射出人们对秩序与安全感的心理渴求,当人们抢购囤积物资时,他们不仅仅在获取商品,更是在通过物质储备来重建对生活的掌控感,这种心理机制解释了为什么即使官方发布保供声明,焦虑情绪仍可能驱动非理性采购行为,解决“物资短缺”问题,既需要实体的物资供应,也需要信心与信任的精神支持。

面对挑战,郑州正在探索自己的解决方案,数字化赋能传统供应链,建立智慧应急物流系统;完善“平时服务、急时应急”的物资储备体系;构建社区互助网络,强化邻里支持系统,这些创新尝试显示,现代城市的物资保障已不再是简单的生产与运输问题,而是涉及信息流、资金流、物流深度融合的系统工程。

归根结底,郑州缺的不是物资本身,而是极端条件下物资高效流动与精准分配的完美方案;不缺的是这座城市应对挑战的韧性和人们共渡难关的意志,正如一位郑州市民所说:“困难时大家分着吃一碗面,比太平时期独自享盛宴更温暖。”这种人与人之间的联结,或许才是城市真正不可或缺的“物资”。

当郑州的超市货架重新满盈,当配送车辆再次畅通无阻,我们不应忘记这次“短缺”带来的启示:现代城市的脆弱与强大并存,而真正的物资保障,建立在物质丰富、分配公平、心理安定三位一体的基础上,这座黄河畔的城市,正在用自己的方式书写着特大城市的应急管理新篇章。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏