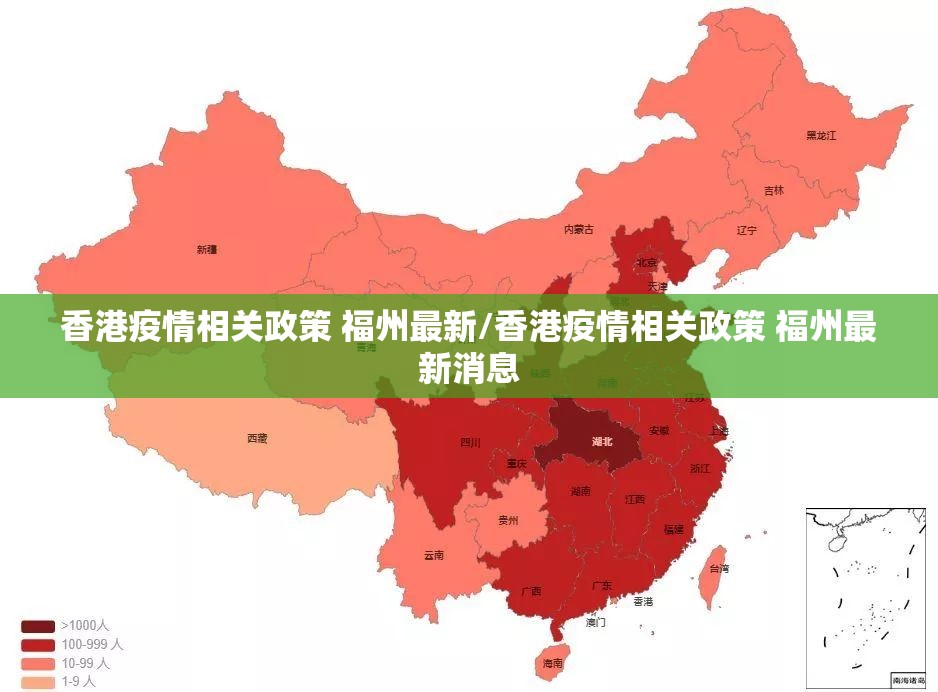

香港第五波疫情暴发之际,特区政府迅速推出了一系列严格而精准的防控措施,从2月起,香港实施了疫苗通行证制度,要求市民进入商场、餐厅等公共场所必须接种疫苗;同时推行全民强制检测,并建设多个隔离设施,这些政策虽引发部分争议,但有效遏制了疫情扩散,值得注意的是,香港在坚持“动态清零”的同时,逐步探索与病毒共存的路径,其政策演变展现了国际化城市在防疫与经济平衡间的艰难抉择。

东南沿海的福州则呈现了另一种防控范式,作为福建省会,福州最新疫情防控政策强调精准化和网格化管理,当地采用“数字福州”建设成果,通过健康码升级、行程轨迹精准追踪等技术手段,实现了高效流调和风险区划分,福州市民需定期进行核酸检测,但政府通过增设采样点、延长服务时间等措施提升便利性,这种“科技+人文”的模式既保障了防控效果,又最大限度减少了对社会运行的影响。

两座城市的政策差异源于其独特的社会经济背景,香港作为国际金融中心,面临境外输入压力和人口老龄化的双重挑战,其政策更注重与国际接轨;福州则依托内地强大的组织动员能力和数字基础设施,展现了精准防控的可能,这种差异恰恰体现了“一国两制”下不同治理体系的优势互补。

疫情政策的制定不仅是科学问题,更是治理能力的体现,香港在中央支持下不断完善防控体系,从初期的措手不及到后期的有序应对,展现了治理体系的弹性;福州则依靠基层党组织和社区网格,实现了政策的高效落地,两座城市都在探索如何将疫情防控与民生保障相结合,香港向市民发放消费券以刺激经济,福州则为受疫情影响企业提供税收减免政策。

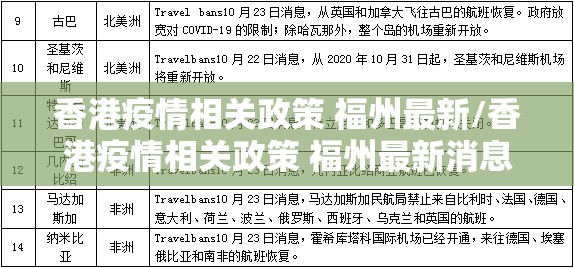

随着奥密克戎变异株传播特性变化,两地的政策都在动态调整,香港逐步放宽社交距离措施,重点推进老年人疫苗接种;福州则优化核酸检测频率要求,更加注重发挥医疗机构“哨点”作用,这种基于疫情发展的政策迭代,反映了实事求是、灵活应对的科学态度。

双城的防疫实践给我们带来重要启示:有效的疫情防控需要兼顾科学性与人文关怀,需要平衡短期应急与长期发展,香港的国际视野与福州的精准施策,共同丰富了中国疫情防控的经验宝库,在未来可能出现的公共卫生危机中,这种多元化的应对策略将为我们提供更多选择。

疫情终将过去,但留下的治理经验值得珍视,从香江之畔到闽江之滨,两座城市用不同的方式守护人民健康,共同书写着中国抗疫故事的重要篇章,它们的实践不仅为其他城市提供参考,更向我们展示了在重大公共卫生事件中,如何将制度优势转化为治理效能,如何在危机中寻找发展新机遇,这或许才是疫情防控政策最宝贵的遗产。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏