当第一针新冠疫苗在北京某接种点注入一位普通市民的手臂时,这个看似简单的动作背后,是一场跨越时空的科学长征,2020年12月31日,国药集团中国生物北京公司新冠灭活疫苗获国家药监局批准附条件上市,成为中国首批投入使用的新冠疫苗之一,这不仅仅是医学技术的胜利,更是人类与病毒抗争史上的一座里程碑。

北京疫苗的研发轨迹堪称科学界的“速度与激情”,与传统疫苗研发需要5-10年的周期不同,科研团队在确保安全性和有效性的前提下,将这一过程压缩至不到一年时间,这并非简单的“加速”,而是基于成熟的灭活疫苗技术平台,配合并行开展的动物实验、临床研究和生产工艺开发的全新科研范式,疫苗研发过程中,中国科研团队首次在国际上公布了临床试验详细数据,展现了科学研究的透明与开放。

北京生物制品研究所拥有超过百年的生物制品生产历史,其疫苗生产工艺经历了从手工操作到自动化、智能化的演进,生产线上的每一个环节都配备了实时监控系统,确保疫苗质量的可控性与一致性,灌装线上的机器臂精准地执行着每一个动作,每小时可完成上万支疫苗的灌装,但这些冰冷的数字背后,是无数技术人员对品质的执着追求。

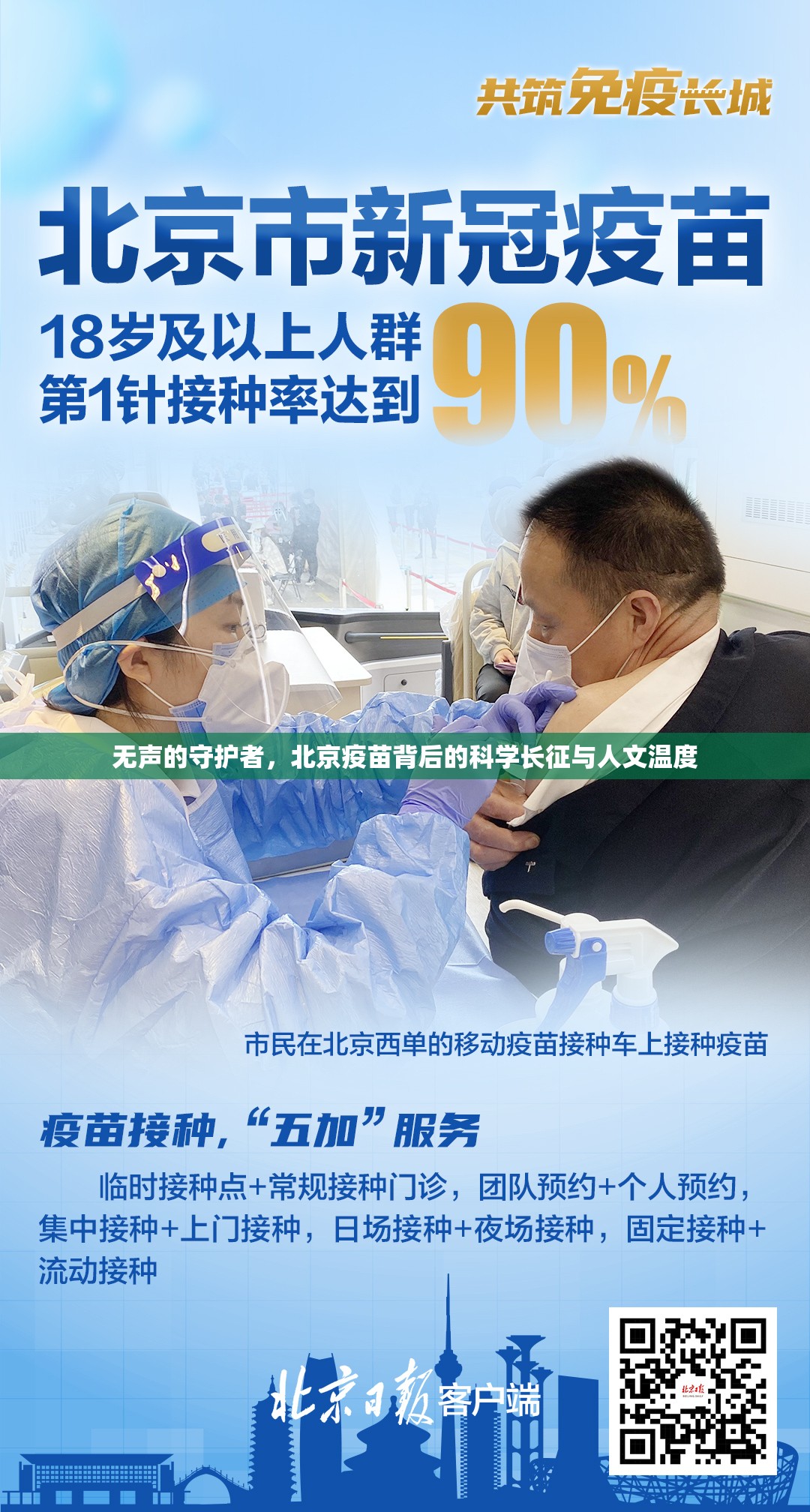

疫苗接种工作组织展现了惊人的中国效率,北京市建立了包含常规接种点、临时接种点和移动接种车的三级网络体系,最高单日接种量达到40万剂次,社区工作者、医务人员和志愿者组成的团队,用他们的耐心与专业精神,构建起一道群体免疫的屏障,在朝阳区某接种点,护士张医生连续工作数月,每天重复接种动作数百次,她的右手拇指因频繁使用注射器而磨出了厚茧,这份“职业印记”成为了特殊时期的见证。

疫苗犹豫现象曾是全球面临的共同挑战,北京通过多种渠道开展科普工作,专家解读、社区宣传和新媒体传播多管齐下,逐步消除了公众的疑虑,七十二岁的王大爷最初对疫苗安全性存疑,在社区医生的耐心解释下,他不仅自己接种了疫苗,还成为了社区里的“疫苗宣传员”,这种信任的建立,源于科学知识的普及,更源于人与人之间的真诚沟通。

国际舞台上,北京疫苗成为全球公共产品的重要组成部分,截至2022年中,中国已向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗,其中北京疫苗占据了相当比例,在巴西的圣保罗、塞尔维亚的贝尔格莱德、柬埔寨的金边,北京疫苗为当地疫情防控提供了有力支持,体现了中国对构建人类卫生健康共同体的承诺。

回望这场疫苗接种战役,最动人的不是冰冷的数字,而是其中蕴含的人文温度,社区工作人员为行动不便的老人提供上门接种服务,志愿者们耐心解答每一个问题,接种点设置的留观区里素不相识的人们相互鼓励,这些细微之处的关怀,让科学技术的冰冷外壳包裹上了人性的温暖。

北京疫苗的研发与接种是中国科学实力与组织能力的集中体现,但它背后的真正价值在于对每一个生命的尊重与守护,当我们在未来某日回望这段历史,或许会忘记具体的数据,但会记得那个特殊的时期,人们如何通过科学的力量与团结的精神,共同面对全球性的挑战,疫苗注射器中的每一滴液体,都凝聚着人类对健康生活的共同向往,这也是北京疫苗留给世界的最宝贵遗产。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏