哈尔滨出现的新冠肺炎本土病例引发社会广泛关注,许多人在关心疫情传播链条的同时,也不禁产生一个疑问:这些确诊病例打疫苗了吗?这个问题背后,实际上反映了公众对疫苗接种效果、疫情防护措施以及个人健康责任的深层思考。

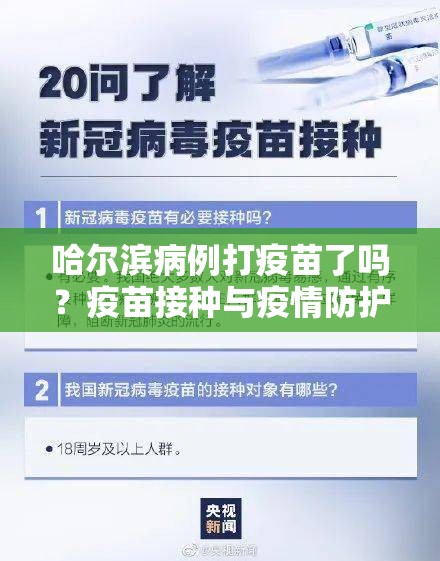

根据公开的疫情通报信息,哈尔滨本轮疫情中的部分确诊病例确实已完成疫苗接种,但这并不意味着疫苗失效,国内外研究数据一致表明,疫苗接种能显著降低感染后的重症率和死亡率,哈尔滨的多数确诊患者表现为轻症或无症状,这正是疫苗起保护作用的体现,疫苗的主要目的并非完全阻断感染,而是减少健康损害,避免医疗资源挤兑,即使接种疫苗后仍被感染,也不应否定疫苗的重要性。

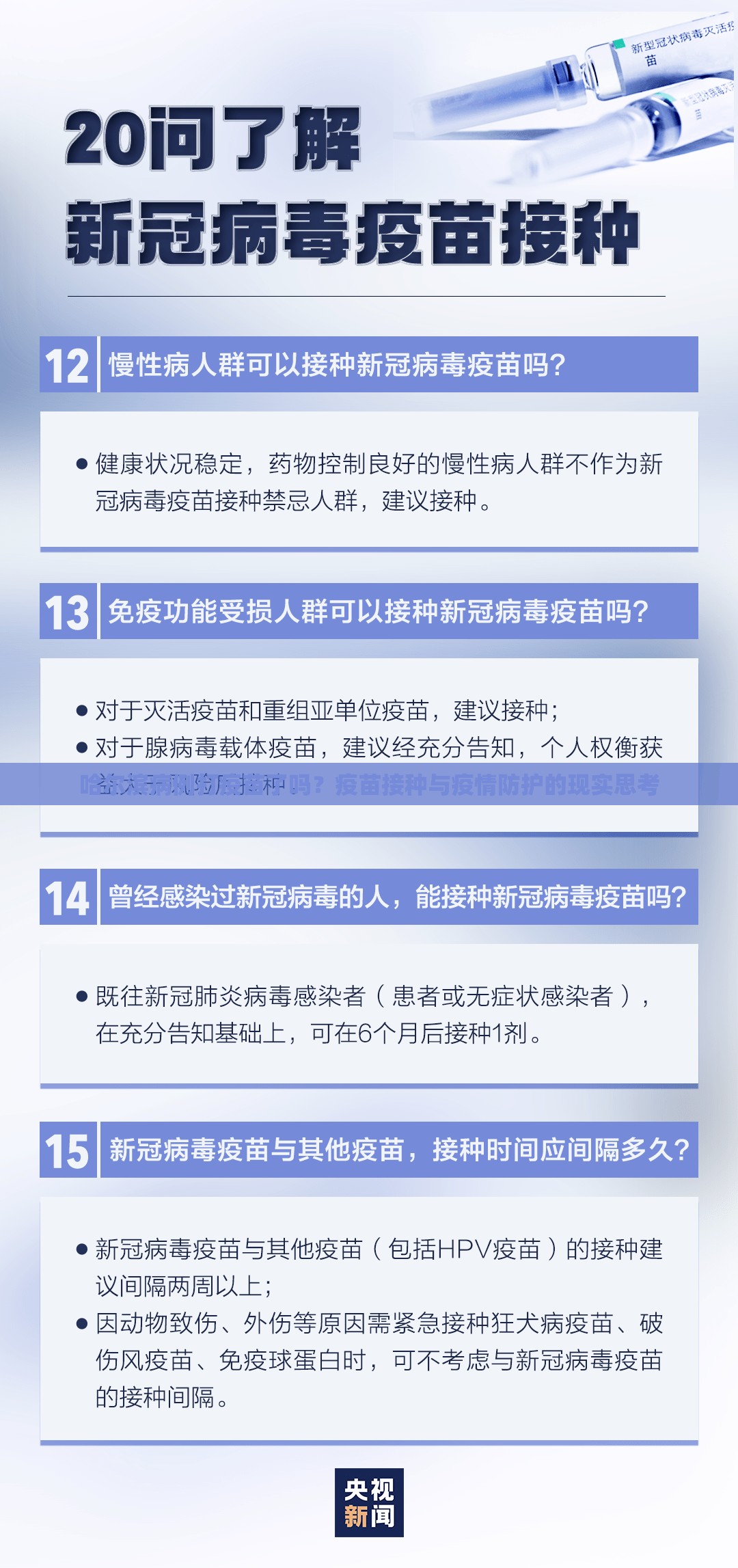

我们需要认识到,疫苗保护效力受多种因素影响,疫苗接种时间过长可能导致抗体水平下降,保护效果减弱,哈尔滨一些病例接种疫苗已超过半年,这提示我们加强针接种的必要性,病毒变异株(如德尔塔或奥密克戎)的逃逸能力增强,也可能突破疫苗建立的免疫屏障,但这不表示疫苗无用,相反,接种疫苗后感染的人群,其传播病毒的风险通常低于未接种者。

哈尔滨的疫情还暴露出常态化防控中的薄弱环节,疫苗接种是重要手段,但并非唯一手段,即使接种率较高,仍需坚持戴口罩、勤洗手、保持社交距离等基本防护措施,哈尔滨疫情中,部分病例在出现症状后未及时就医,或参与了聚集活动,加速了病毒传播,这提醒我们,个人防护意识与社会责任同样关键。

从公共卫生角度,哈尔滨病例的情况也说明,疫苗接种需与精准防控结合,政府部门需继续推进疫苗全程接种和加强针工作,尤其是老年人等高风险群体,数据显示,哈尔滨60岁以上人群的疫苗接种率仍有提升空间,疫情监测、快速流调、隔离管理等措施不可或缺,只有形成“疫苗+防控”的组合拳,才能最大限度减少疫情对社会的影响。

公众应理性看待“突破性感染”,全球范围内,接种疫苗后感染的情况并非孤例,但这不应动摇我们对疫苗的信心,相反,哈尔滨的案例再次证明,疫苗接种是减轻疫情危害的关键工具,我们需要更多科学传播,避免因个别案例引发恐慌或质疑防疫政策。

哈尔滨病例的疫苗接种情况是一个警示,也是一个提醒,在抗击疫情的路上,疫苗是我们强大的武器,但不是万能药,每个人都需要积极参与疫苗接种,同时坚持做好日常防护,只有这样才能真正筑牢健康防线,共同迈向疫情后的常态生活。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏