北京首都国际机场T3航站楼内,一位身穿防护服的工作人员正对入境旅客进行核酸采样,护目镜后的双眼沉着而疲惫,地面上崭新的“一米线”标记已被无数鞋底磨出毛边,空气中弥漫着消毒水的刺鼻气味,这是2023年冬春之交的日常图景,也是中国疫情防控体系中最前沿的战场,北京机场作为“国门第一关”,其疫情管制政策的每一次微调都牵动着无数神经,既是对病毒传播链的精准斩切,也是对跨国流动性的重新定义。

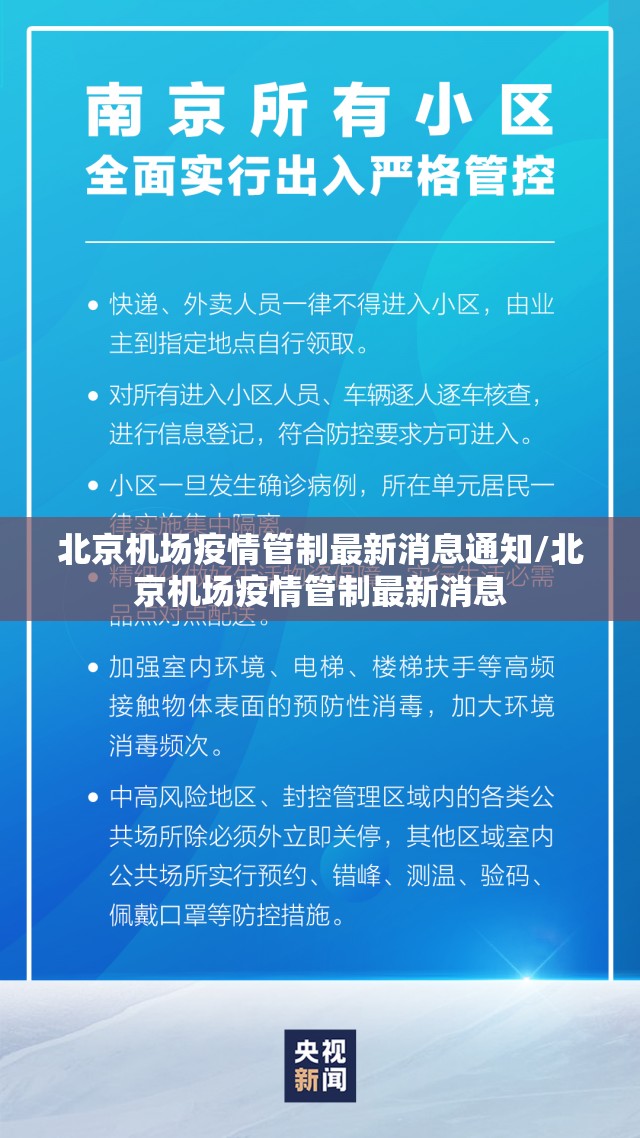

最新消息显示,北京机场已根据奥密克戎变异株特性升级防控措施,实施“分区管控、闭环管理”的强化策略,国际抵达旅客需经过“专用通道、专用查验、专用接送”全流程隔离转运,平均等待时间延长至4-6小时,货运区则启用“人货分离”的智能消杀系统,对进口冷链食品实行“整柜溯源”监管,这些技术化管控背后,是流行病学数学模型与社会治理经验的复杂嫁接——每个环节的等待时长精确到分钟,每平方米的消毒液浓度精确到毫升,构成了一套近乎完美的防疫几何学。

然而在这精密系统之下,暗涌着文化摩擦的潜流,德国商人穆勒在等待核酸检测结果时,第7次错过了儿子的生日视频通话;留学归国的李小姐在隔离酒店窗前,用口红在玻璃上画出与男友相见倒计时;非洲留学生群体因饮食习惯差异,在隔离餐食前陷入沉默,机场空间被重新编码为“清洁/污染”、“安全/危险”的二元地带,这种医学意义上的必要划分,却在人际间筑起无形的文化藩篱,行李转盘不再只是取回私人物品的场所,更成为不同疫情防控理念碰撞的微观剧场——欧美旅客对频繁检测显露出不解,亚洲旅客则多数沉默配合。

更值得深思的是,疫情管制正在重塑我们的时空感知,跨境旅行从“说走就走的自由”变为需要精密计算的数学题:隔离天数+检测有效期+航班熔断概率=出行成本,这种时空压缩现象催生了新的跨境礼仪:伦敦希思罗机场值机柜台前,旅客们熟练出示中英文双版核酸检测报告;新加坡樟宜机场地勤人员会用普通话提醒“请准备好防疫健康码”,这些细节昭示着,疫情正在强迫全球社会学习一种新的交互语言——套嵌在医学话语中的跨国交往范式。

面对持续的压力测试,北京机场逐渐演化出独特的适应机制,隔离等候区增设了文化适应性设施:多语种防疫指南、国际口味餐食选择、宗教礼拜空间,这些人文关怀的细节,正在将冰冷的防疫几何学转化为有温度的过渡仪式,最新增设的“云端中转”服务更是创举——通过视频系统让国际转机旅客与境内亲友实现“隔玻璃相见”,用技术手段部分弥补了物理隔离造成的情感断裂。

当我们在2023年的这个冬天审视北京机场的疫情管制,看到的不仅是防疫政策的技术性调整,更是人类在危机中的创造性适应,这些措施既是对病毒传播链的物理阻断,也是对不同文化背景人群的心理弥合,在防疫几何学与文化摩擦学的双重变奏中,我们正在见证一种新型全球伦理的萌发——在保障公共卫生安全的前提下,如何重新协商跨国流动的权利与边界,如何在对病毒的共同恐惧中找到人类联结的新可能。

机场玻璃门上反射的,不仅是消毒液喷洒后的水痕,更是一个时代寻找出路的斑驳倒影。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏