当河南省疫情指挥部通告与贵阳最新防控措施并置时,两座相隔千里的城市竟呈现出惊人相似的叙事结构——精确到个位的感染数据、铿锵有力的政策宣示、无懈可击的技术术语堆砌,这些文本不仅是公共卫生指导,更已成为一种精心编排的政治剧场,每个数字、每个标点都在无声地言说着超越疫情本身的深层治理逻辑,在看似纯粹科学管理的面具下,一场关于控制与服从的古老戏剧正以现代医学语言重新上演。

河南通告中每日更新的“社会面清零”进度表,与其说是流行病学监测,不如比作封建时代的捷报传驿,那些精确到小数点后一位的阳性率数据,在层层上报过程中被赋予了超越健康指标的象征资本——每个百分点的下降都转化为政治忠诚的量化证明,官员们捧着数据如捧玉圭,疫情曲线被异化为政策正确性的心电图,而病毒传播的生物复杂性则在官僚体系的简化冲动中被碾碎成符合汇报格式的数字残渣。

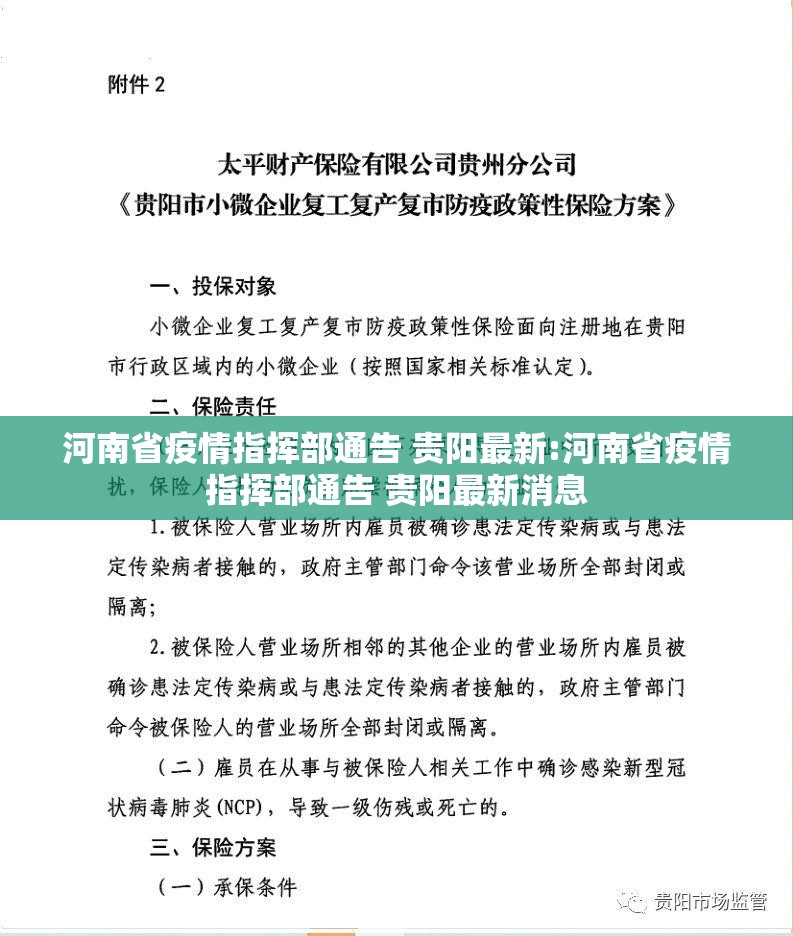

贵阳的防疫叙事则展现出技术治理时代的全景监控美学。“精准防控”这个术语被反复打磨,成为消除治理无能感的语义盾牌,当居民在智能手机上接收层层加码的出行限制时,大数据给出的出行轨迹图仿佛现代版的周易卜卦,算法推算的感染风险值取代了龟甲裂纹的神秘预示,区块链、AI预测、时空伴随——这些科技术语编织成新的巫术词典,让人们在被数据奴役时反而产生置身进步叙事的幻觉。

两地在通告修辞上展现出惊人的家族相似性:大量使用“坚决筑牢”“全面压实”“毫不动摇”等刚性动词,构建出不容置疑的语言铜墙,这些文本遵循着固定的仪式化结构:先以高度抽象的政治口号锚定方向,再用技术细节构建专业权威,最终以惩戒预警收尾,这种语言范式如此严密,以至于个别官员的私下人性化表达反而会成为系统里的杂音,很快被标准化文书格式纠正吞噬。

比照历史深处,当下疫情通告与帝制时代的荒政文书形成诡异呼应,清代雨雪粮价奏折需遵循固定格式,当代疫情数据同样被装进预设的报表框架;过去官员隐瞒灾情保乌纱,现在某些地区调整核酸检测标准以求数字美观,当贵阳某社区负责人因未及时更新管控台账被问责时,与其说是问责防疫失职,不如说是惩罚对数据仪式的亵渎。

这些文本最深刻的异化在于人的消失,通篇只见“重点人群”“临时管控区域”等集合概念,唯独不见具体个体的病痛叙事,就像古代赈灾文书只记录发放石数而忽略饥民面容,当前疫情通告将人的苦难转化为可管理的分类单元,当某个小区被标注为高风险区时,这个符号就覆盖了内部千百个截然不同的生命故事。

疫情第三年,当奥密克戎毒株毒性减弱而疫苗屏障建立时,防控政策的自我强化机制却显示出惊人惯性,河南某地仍在以2020年标准建设隔离方舱,贵阳仍在演练早已不适用的密接判定流程,这些行为已超越公共卫生理性,演变为通过持续危机状态维持特殊治理模式的路径依赖——就像古代治水官僚在旱季仍坚持征收防汛物资,因为危机管理机制本身已成为权力存在的理由。

在数字化防疫的华丽外衣下,治理逻辑的返祖现象愈发明显,当某个贵阳居民因黄码无法就医的哭诉被转化为“个别特殊情况已妥善处置”的通报用语时,当河南某工厂闭环管理中的劳资矛盾被表述为“企业防疫主体责任落实有力”时,我们看到的不只是语言的艺术性加工,更是一整套将人的价值置于控制之下的治理哲学的重现。

这些疫情通告最终构成一种奇特的时空折叠:最前沿的分子生物学技术为最传统的控制手段提供辩护,大数据监测赋能给前现代的社会管束,5G网络传输着近乎巫术的责任诅咒,或许当我们真正学会阅读这些文本的潜文本时,才能理解为什么越是精密的数字防控体系,越容易诞生出健康码红绿之下的现代种姓悲剧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏