当河南的防疫指挥中心大屏幕上闪烁的实时数据流如银河倾泻,当西宁的核酸检测亭在高原寒风中排起沉默长队,一场超越病毒本身的战争已在两个地理与文化迥异的省份悄然打响,河南,这片承载中华文明源流的土地,正以钢铁般的意志执行着“动态清零”;而青藏高原门户西宁,则在缺氧的环境中与疫情展开着双重拉锯战,在这看似井然有序的防疫图景之下,潜藏着现代治理术与个体生存权的深刻悖论——我们是否在围剿病毒的同时,无意中建造了一座精密却冰冷的数字围城?

河南的疫情防控俨然成为国家治理现代化的活体样本,郑州、洛阳等城市凭借千万级人口的超大规模数字化管控能力,将防疫网格细化至每个楼道、每户家庭,健康码系统与身份证、社保卡、交通系统深度耦合,形成无处不在的电子眼,但技术的辉光背后是触目惊心的治理裂缝:某些农村地区老年人因没有智能手机成为“数字孤民”,只能在村口手写登记信息;个别工厂为保生产暗中施压工人隐瞒行程;物流司机被困在高速路口形成绵延数里的钢铁孤岛,河南防疫展示的不仅是技术治理的威力,更是其内在的排他性——系统永远优先服务于那些已被数字化充分吸纳的群体。

西宁面临的则是高原特有的防疫困境,这里不仅是地理上的高地,更是疫情防控的“压力测试场”,低氧环境使医护人员穿着防护服的工作难度呈几何级数增加;少数民族聚居区的语言文化差异为流调工作设置了无形屏障;脆弱的高原生态系统使得大规模消毒等防疫措施必须慎之又慎,在西宁,防疫不再仅仅是医学问题,而是如何在高海拔条件下实现精细化治理的极致挑战,最新通报显示,西宁正尝试将藏医院传统医学资源纳入防疫体系,这或许为全国的民族地区防疫提供了珍贵的地方性知识。

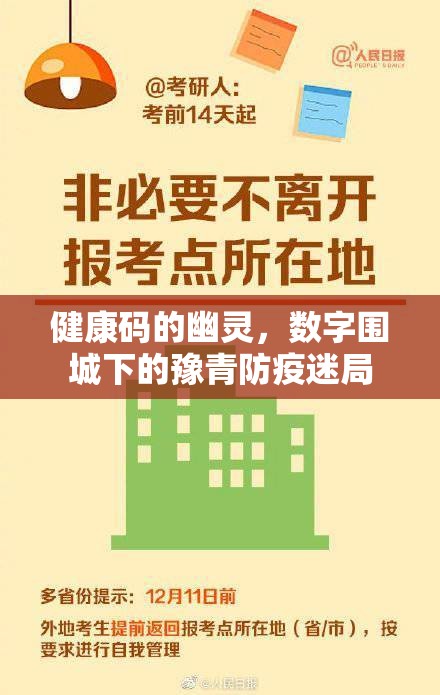

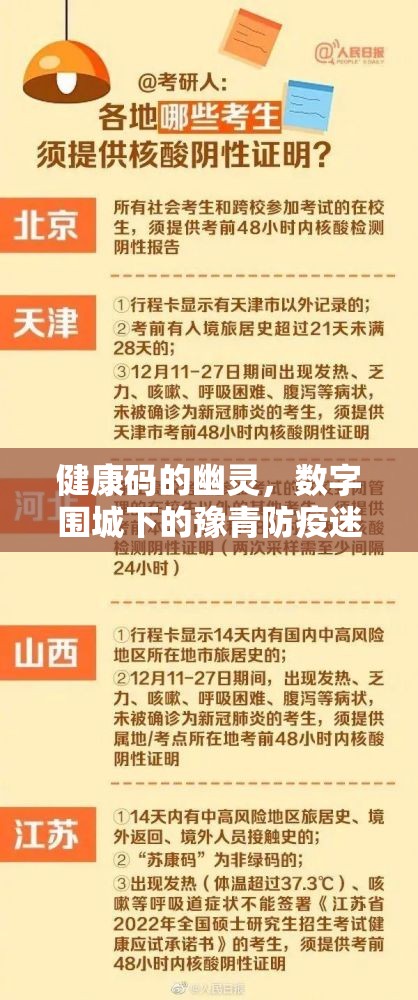

两地的防疫实践不约而同地揭示了同一命题:当疫情防控从突发应急状态转向常态化治理,治理逻辑已发生根本异化,最初为应急而生的健康码、行程追踪等技术装置,逐渐演变为一种新型社会分类工具,一个人的社会存在被简化为绿码、黄码、红码的二元判断,出行权、工作权甚至就医权皆系于这枚小小的二维码,在河南某地,曾发生过居民因健康码误判而无法紧急就医的悲剧;西宁则出现过牧民因信号盲区导致健康码无法更新而被拒绝进入市场的困境,这不禁令人警惕:防疫技术正从服务人民的工具,异化为规训人口的装置。

更深刻的危机在于社会结构的无声重塑,河南的疫情上报系统要求基层每日更新数据,这本是科学决策的基础,却在某些地方演变为下级对上级的数据表演,西宁的市场监管在疫情期间加强,客观上加速了小型传统店铺的淘汰,防疫在保护生命的同时,也在不经意间重构着经济形态和社会关系网络,当线下交往被最大限度压缩,人与人之间的联结也逐渐被数字中介所过滤和扭曲。

面对这场旷日持久的疫情,或许我们需要一场防疫哲学的深刻反思,真正的防疫现代化,不应止于技术的炫目和数据的精确,更应体现在对每一个生命个体尊严的守护,对不同群体需求的细腻回应,对应急措施边界的清醒认识,河南需要思考如何让数字化防疫更具人文温度,避免将老年人等群体排斥在保护系统之外;西宁则需要探索如何将民族文化传统与现代防疫更有机地结合。

在这场疫情的长夜中,我们既需要河南式的坚决与高效,也需要西宁式的适应与创新,但更重要的是保持对防疫本身的反省能力,否则,当未来某天疫情终于退去,我们或许会发现,病毒消失了,却留下了一个更加分裂、更加监控化的社会结构,防疫的终极胜利,不在于新增病例归零的瞬间,而在于我们能否在对抗病毒的同时,不让人性之光和社会的多元活力在同一种节奏中沉寂。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏