2021年初,石家庄作为河北省的省会城市,突然成为国内新冠疫情的焦点,随着病例数量的增加,公众的关注点逐渐从宏观的疫情数据转向了微观的“行程轨迹”——这些轨迹不仅是流行病学调查的重要工具,更是一面镜子,映照出城市生活的百态、个体的挣扎与社会的韧性,行程轨迹的公布,不仅是为了阻断病毒传播链,更在无意中构建了一幅幅生动而复杂的社会图景,引发我们对公共卫生、个人隐私和社会责任的深层思考。

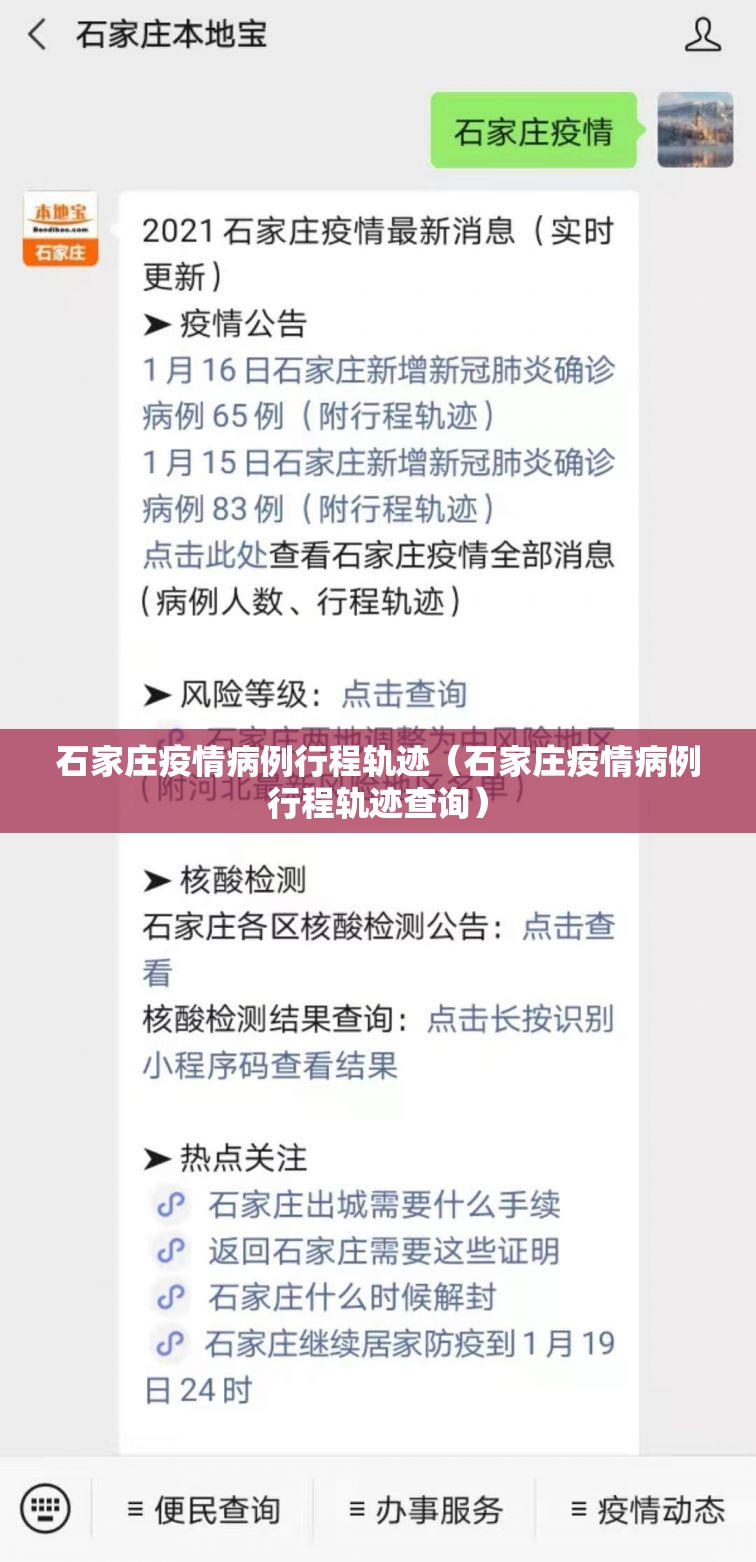

石家庄疫情病例的行程轨迹,通常以官方通报的形式发布,详细记录确诊患者在特定时间段内的活动地点、时间和接触人群,这些轨迹读起来像是一本本微型日记:某位患者可能去过菜市场、乘坐过公交车、在餐厅用餐、参加亲友聚会,或是奔波于工作和家庭之间,在2021年1月的疫情中,一位确诊者的轨迹显示,ta在发病前曾多次前往本地医院陪护家人,随后又到访过超市和商场,这些细节看似平凡,却揭示了现代城市生活中无法避免的社交网络和流动性——每个人都是城市肌理中的一环,病毒正是借此悄无声息地蔓延。

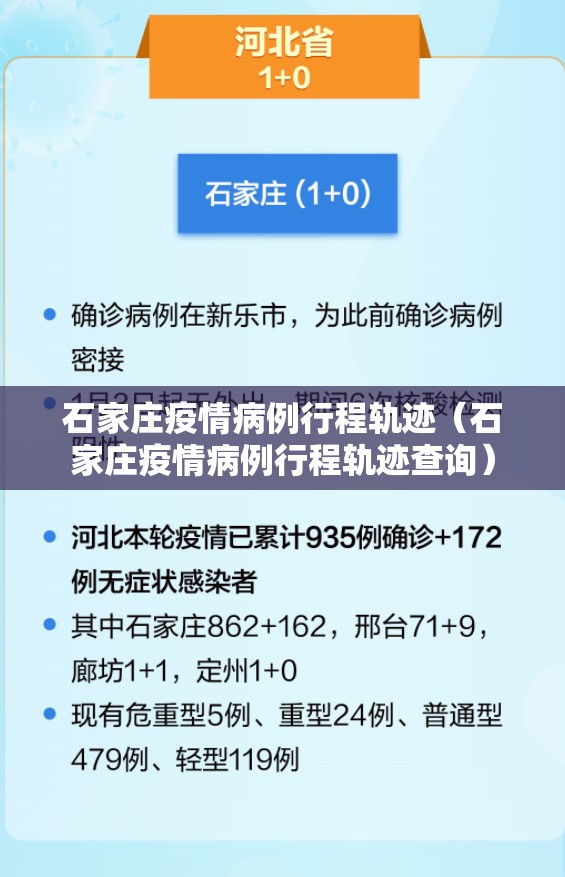

行程轨迹的公布,首先服务于科学的防控策略,通过精准的流调(流行病学调查),卫生部门能快速锁定密切接触者,实施隔离和检测,从而切断传播途径,石家庄在疫情高峰期采用了大规模核酸检测和区域封控,结合行程轨迹大数据,有效遏制了疫情的扩散,据官方数据,仅2021年1月,石家庄就完成了超千万人次的检测,轨迹信息帮助识别了多个高风险场所,如医院、商场和交通枢纽,这种“精准防控”模式,不仅提高了效率,也减少了全面封城对经济和社会的影响。

行程轨迹的背后,是无数个体的真实生活,当我们阅读这些轨迹时,不应只将其视为冷冰冰的数据,而应看到其中的“人”的故事,一些轨迹反映了底层劳动者的艰辛:一位外卖骑手每日穿梭于城市角落,一位工厂工人加班至深夜;另一些轨迹则透露出家庭的温情与无奈,如父母带孩子就医、老人参加社区活动,这些叙事提醒我们,疫情不仅是公共卫生危机,更是社会经济的试金石,在石家庄的案例中,部分患者因轨迹公布而面临网络舆论的压力,甚至被贴上“超级传播者”的标签,这凸显了个人隐私与社会公益之间的张力。

从社会层面看,行程轨迹的公开促进了公众参与和集体责任感,石家庄市民通过轨迹信息,自觉避免前往高风险地区,积极配合流调工作,形成了“群防群控”的氛围,社交媒体上,人们分享防疫 tips,讨论轨迹中的细节,甚至衍生出“轨迹文学”——用幽默或感性的语言解读这些日常路径,缓解了疫情带来的焦虑,这种互动不仅增强了社区凝聚力,也体现了数字化时代公众信息的双重性:既可能侵犯隐私,又能赋能民众。

但行程轨迹也暴露了深层的社会问题,轨迹中频繁出现的公共场所如菜市场和公交系统,反映了城市中低收入群体的生活现状——他们往往无法远程工作,必须外出谋生,从而面临更高的感染风险,石家庄疫情中,部分病例集中于城中村和工业区,凸显了城乡二元结构和住房拥挤的问题,轨迹公布的透明度和准确性也受到质疑:早期通报中,信息可能不完整或延迟,影响防控效果;如何平衡信息公开与隐私保护,仍是法律和伦理的挑战,中国在《个人信息保护法》框架下,要求匿名化处理轨迹数据,但实践中仍需完善。

展望未来,石家庄疫情行程轨迹的经验为全球抗疫提供了借鉴,它表明,大数据和人工智能在流调中的应用至关重要,但必须以人为核心,避免“数据冷暴力”,通过区块链技术加密个人信息,或建立更高效的预警系统,可以在保护隐私的同时提升公共卫生响应,更重要的是,行程轨迹应引发我们对城市规划和健康公平的反思——如何建设更 resilient 的城市,让每个人在疫情中都能获得基本保障。

石家庄疫情病例的行程轨迹不仅是防控工具,更是社会的一面镜子,它照见了个体的悲欢离合、城市的运作逻辑,以及科技与人文的交织,在抗疫征程中,我们需铭记:每一个轨迹背后,都是一个真实的人生;每一次公布,都应是向更公平、更透明社会的迈进,通过理性与共情的结合,我们才能穿越疫情迷雾,构建更美好的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏