2021年秋冬之交,哈尔滨这座素有“冰城”之称的北方城市,迎来了一场突如其来的疫情考验,从零星散发到局部聚集,从迅速响应到有效控制,哈尔滨疫情事件不仅反映了中国城市在疫情防控中的应对能力,也展现了社会协同与公众配合的重要性,本文将梳理哈尔滨疫情事件的始末,分析其关键节点与深远影响。

疫情初现:隐匿传播与快速响应

2021年9月21日,哈尔滨市巴彦县报告首例本土新冠肺炎确诊病例,患者系主动就医时被发现,经流调溯源,该病例与境外输入病例存在关联,病毒基因组测序显示为德尔塔变异株(B.1.617.2),具有高传染性和潜伏期短的特点,疫情初期,病毒已在社区隐匿传播一段时间,导致后续病例快速增加,短短数日内,哈尔滨市多区(如南岗区、松北区)相继出现关联病例。

哈尔滨市政府迅速启动应急响应,宣布进入“战时状态”,9月22日,全市开展大规模核酸检测,并对重点区域实施封闭管理,公共卫生部门通过流调排查密接与次密接人员,力争切断传播链,这一阶段的快速响应为后续防控争取了宝贵时间。

防控升级:全面筛查与社会协同

随着病例数上升,哈尔滨的防控措施逐步升级,9月25日,全市暂停线下教学、关闭娱乐场所,并限制公共场所人流,政府倡导“非必要不离开哈尔滨”,并在出入城通道设置查验点,哈尔滨创新采用了“核酸检测+抗原筛查”结合的模式,提高检测效率,单日检测量最高突破500万人次。

社会协同成为防控的关键,社区工作者、志愿者和医务人员在严寒中坚守岗位,保障物资配送和核酸检测有序进行,公众也积极配合,佩戴口罩、保持社交距离成为常态,值得一提的是,哈尔滨利用数字化手段(如健康码、行程轨迹追踪)提升防控精度,减少了人为疏漏。

疫情高峰与回落:科学施策的有效性

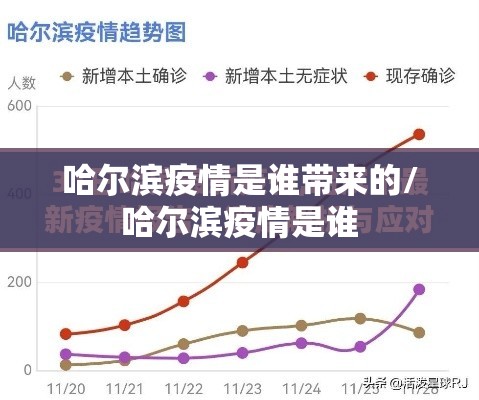

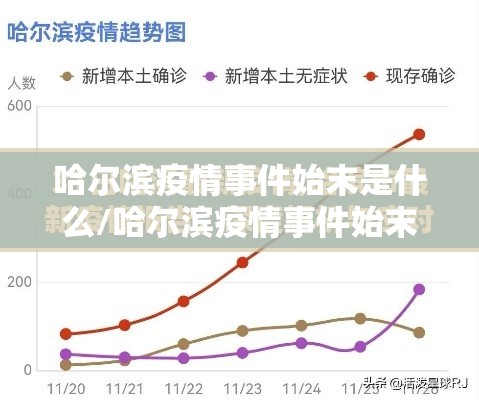

10月初,哈尔滨疫情达到高峰,单日新增本土病例超过30例,但得益于前期措施,病毒传播并未失控,专家团队分析认为,疫情主要集中在家庭聚集和社区接触,未出现大规模扩散,政府针对重点区域实施精准封控,避免了“一刀切”式封锁对经济和社会的影响。

10月中旬后,新增病例数持续下降,疫情进入回落期,10月25日,哈尔滨首次实现零新增,标志着防控取得阶段性成果,整个过程历时约一个月,累计报告本土病例超过200例,无死亡病例,重症率控制在较低水平。

事件背后的反思与启示

哈尔滨疫情事件不仅是一场突发公共卫生应对战,更折射出中国疫情防控的常态化特点,病毒变异带来的挑战依然存在,德尔塔毒株的快速传播提示需持续加强边境管控和输入性风险防范,基层公共卫生体系的重要性凸显——哈尔滨的流调队伍和社区网格化管理在疫情中发挥了关键作用,公众的防疫意识与配合度直接影响防控效果,哈尔滨市民的高素质参与为快速控疫提供了社会基础。

事件也暴露出一些短板,如初期核酸检测资源短暂紧张、部分群众对长期防控产生疲劳心理等,这些问题提醒政府需进一步优化应急资源配置,并加强公众沟通与心理疏导。

寒冬中的温暖与韧性

哈尔滨疫情事件始末,是一场科学防控、社会协同与公众奉献的结合,从快速响应到有效控制,这座城市在寒冬中展现了坚韧与温度,疫情终会过去,但留下的经验与反思将持续影响未来的公共卫生治理,正如哈尔滨人在冰雪中常说的那样:“天冷心不冷”,这场战“疫”不仅守护了生命健康,更凝聚了人与人之间的温暖与信念。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏