2022年10月,合肥这座安徽省会城市因新冠疫情骤然按下了暂停键,封城——这个在疫情期间反复出现的词汇,再次成为现实,街道空旷,商场关闭,小区封闭,核酸检测成为日常……合肥的封城不仅仅是防疫政策的一次执行,更是一座城市在危机下的集体考验,它折射出中国疫情防控的严峻挑战,也展现了普通人在困境中的 resilience(韧性)与团结。

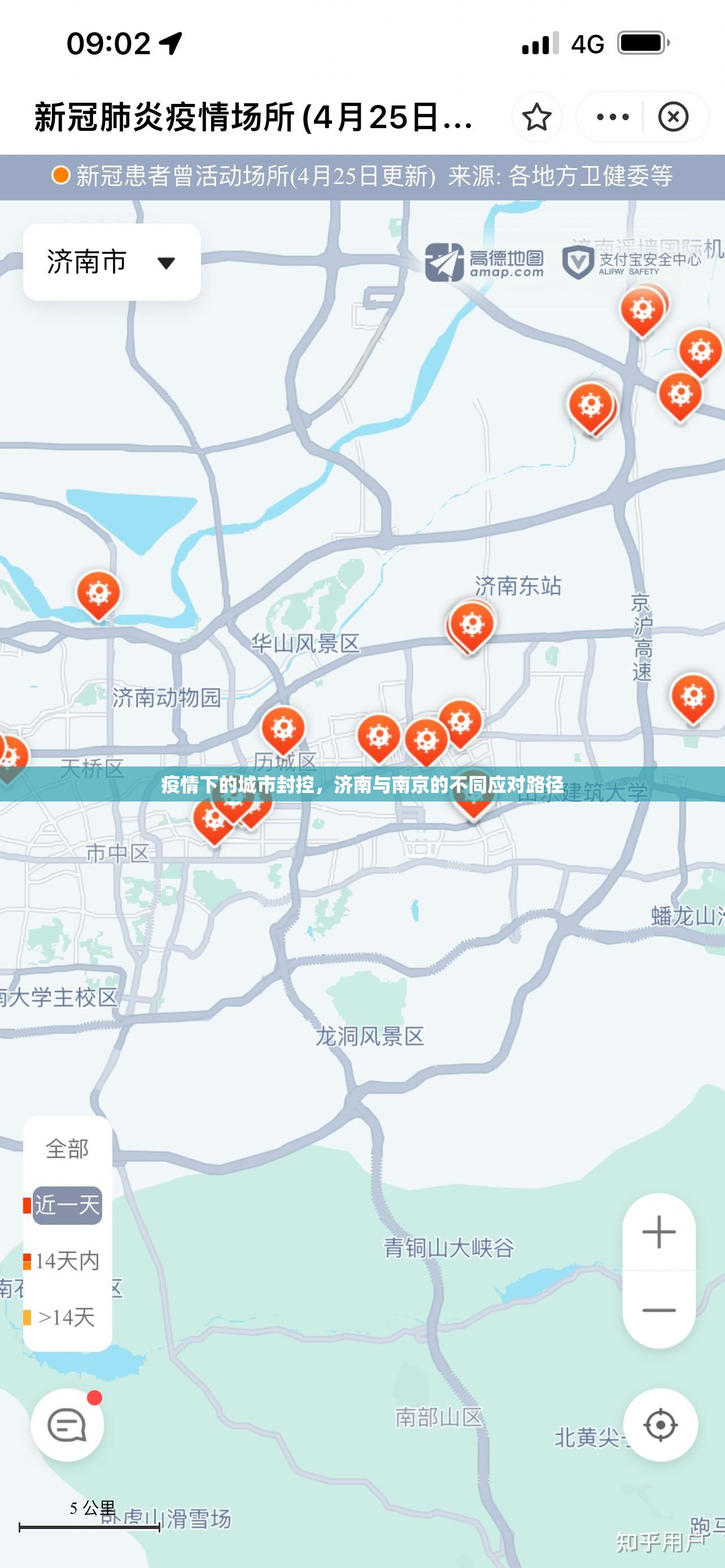

合肥的封城并非突如其来,作为中国重要的科技和制造业中心,合肥人口密集、流动性高,疫情传播风险较大,当奥密克戎变异株袭来时,本地病例数快速上升,防控压力陡增,政府基于“动态清零”政策,果断决定实施封控措施:全市暂停非必要流动,企业居家办公,学校转为线上教学,公共交通限流,居民需凭核酸阴性证明外出,这些措施旨在阻断病毒传播链,保护公众健康,但同时也带来了经济和社会生活的震荡。

封城之下,合肥的日常被重塑,清晨,不再是车水马龙的喧嚣,而是核酸检测点的有序队列;夜晚,不再是霓虹闪烁的繁华,而是家家户户的灯火通明,社交媒体上,合肥人分享着封城生活的点滴:有人在家办公,感叹工作效率的下降;有人为孩子网课焦头烂额;还有人在阳台上种菜,以应对物资短缺的担忧,这些片段编织出一幅封城的立体图景——它不仅是政策的执行,更是普通人情感的载体,一位合肥市民在微博上写道:“封城像是给城市戴上了口罩,但我们都在学习如何呼吸。”

经济层面,封城对合肥的冲击不容小觑,合肥是中国“芯屏器合”(芯片、显示屏、装备制造、人工智能)产业的重镇,拥有京东方、蔚来汽车等龙头企业,封城导致工厂停产、供应链中断,本地GDP增长可能放缓,小商户更是雪上加霜:一家餐馆老板坦言,“关门一天,损失上万,但健康更重要。”危机中也蕴藏着转机,线上经济爆发式增长,外卖、电商平台订单量激增;政府推出纾困政策,如减税降费、发放消费券,以缓冲影响,这提醒我们,封城不仅是挑战,也是推动数字化转型和社会创新的催化剂。

封城的核心是人,在合肥,无数普通人成为这场“战疫”的英雄,医护人员日夜奋战在核酸采样一线,志愿者为居民配送物资,社区工作者协调琐碎事务……他们的付出维系着城市的运转,一位合肥护士在采访中说:“封城不是孤独,而是 collective effort(集体努力)。”这种团结精神,彰显了中国社会在危机中的凝聚力,但同时,封城也暴露了弱点:部分弱势群体如老年人、农民工面临信息鸿沟或生活困难,这呼吁更精细化的政策支持。

从 broader perspective(更广视角)看,合肥封城是中国疫情防控的一个缩影,2020年以来,封城措施在武汉、上海等地多次实施,有效控制了疫情扩散,但也引发争议,支持者认为,它保护了生命,尤其是脆弱群体;批评者指出,它可能带来经济衰退和心理压力,合肥的案例提醒我们,防疫需要在健康、经济和社会自由之间寻找平衡,随着病毒演变,政策或将更加灵活,但封城作为“最后手段”,其意义远超一时一地的决策。

合肥封城了,但这座城市并未停滞,在暂停中,人们重新审视生活的重要性:家庭团聚、社区互助、健康珍惜,封城终将结束,但它的 lessons(教训)会长存——resilience、团结和人性,正如一位合肥市民所言:“封城是暂时的,但我们的城市精神永远在前进。”或许,这就是疫情时代最深刻的启示:在危机中,我们不仅能生存,还能成长。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏